年前去敬老院看二舅,看到他憋红的脸,得知真相,我做了个决定

记忆中的二舅

"老赵,有客人来看你啦!"护工李姐扯着嗓子喊道,声音在敬老院的走廊上回荡。

屋子里弥漫着老人特有的气息,掺杂着药水味,让人喘不过气来。

二舅浑浊的眼睛直勾勾地望着我,嘴唇嚅动却不发一言,脸憋得通红,就像小时候他训我做活不认真那样。

十多年不见,当年教我做木工的二舅,如今却连一句话都不愿对我说,仿佛我是个陌生人。

我叫赵明志,今年四十有二,在县里一家纺织国企做会计,每天和一堆账目打交道,日子过得平淡无奇。

二舅赵长海,我父亲的二哥,今年七十八岁,自小在村里做木匠,村里大大小小的木活几乎都出自他的手。

从记事起,二舅就是我生命中最神奇的存在,他能让一块普通的木头变成精美的家具,在我幼小的心灵里,这简直是魔法。

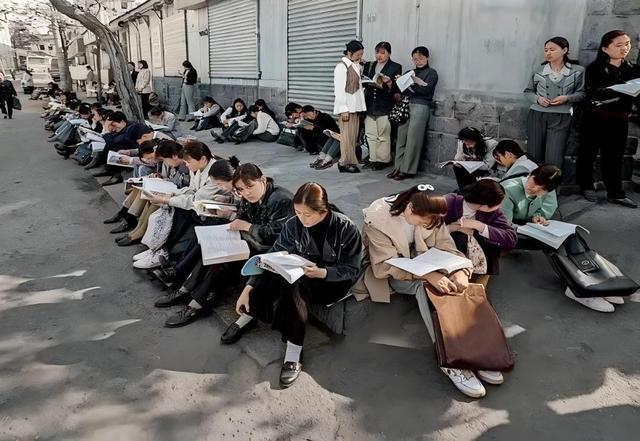

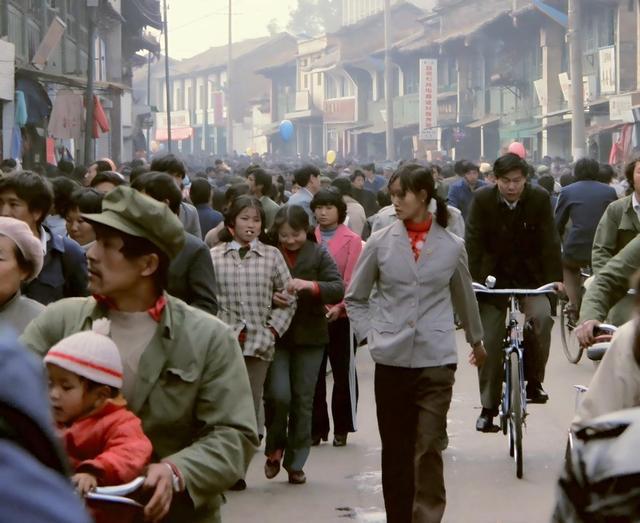

那是一九八三年,我刚上小学一年级,正是生产队刚解散,家家户户开始分田单干的时候。

村里条件艰苦,土路逢雨必淤,房前屋后种着玉米和高粱,家家户户院墙低矮,鸡鸭猪狗满院跑。

父母忙于生计,为了多挣一些工分,天不亮就下地干活,我常被送到二舅家,一待就是一整天。

二舅没成家,一人住在村东头的老屋,那是一间砖木结构的平房,青砖黛瓦,窗户上糊着发黄的报纸。

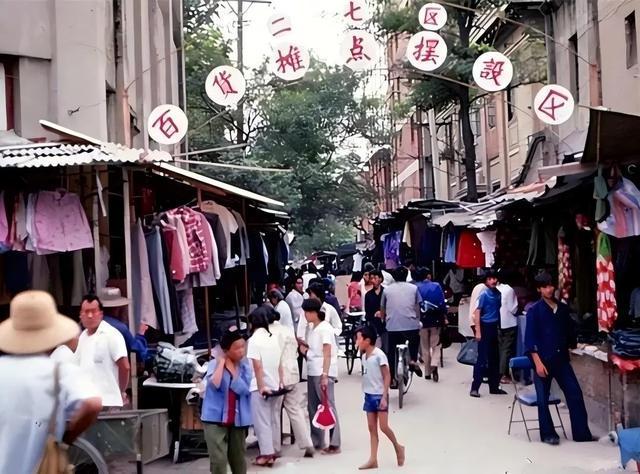

屋后有间木工房,是村里人闲时常去串门的地方,大伙儿蹲在门口嗑着瓜子,听广播里的评书。

我总记得那木工房的气味,松木的清香混着桐油的浓郁,空气中漂浮着细小的木屑,在透过窗户的阳光下闪闪发亮,像极了冬日里的雪花。

"明志,你知道为什么你爹娘给你取这个名字吗?"二舅常一边刨木一边问我,木屑随着他手臂的动作飞扬起来。

"不知道。"我摇头,坐在一旁的小板凳上,小腿一晃一晃的,眼睛紧盯着他熟练的动作。

"明,是要你明白事理;志,是要你有志气。"二舅搓了搓满是老茧的手,黝黑的手背上青筋凸起,"咱们穷人家的孩子,没别的,就得靠自己争气。"

那个年代的话语总是朴素却有力,像二舅手中的锯子,不花哨却直入木心。

二舅没读过多少书,据说只上到高小,却能看懂图纸,会在木板上画下复杂的线条,精确到毫厘不差。

隔壁王大爷常说:"老赵的眼睛比尺子还准,一看就知道差多少。"

他教我认字,不是那些教科书上的"天、地、人",而是工具名称、木料种类。

檀木、楠木、杉木、榆木,刨子、锯子、凿子、墨斗,这些成了我最早认识的汉字,写在木屑上,用手指一笔一划地教我。

我家里有个二舅做的樟木箱子,母亲总说那是她的嫁妆,逢年过节才打开,箱子一开,清香扑鼻,里面放着几件舍不得穿的好衣裳。

"二舅,您怎么不说话呢?"我在他床边坐下,试图握住他粗糙的手,却被他轻轻避开,就像躲避一个讨债的人。

病床上的老人穿着敬老院统一发的蓝色棉布衣裳,曾经高大的身躯如今佝偻消瘦,就像一棵被风霜侵蚀的老树。

墙上挂着一幅泛黄的老照片,是二舅年轻时在木工房前的合影,背景里是他亲手打造的一套红木家具,那时他眼中有光。

一旁的李姐叹了口气,整了整二舅的被角:"你二舅来这儿三年多了,几乎不开口说话。"

她压低声音继续道:"医生说是中风后遗症,其实能说,就是不愿说,像是心里有疙瘩解不开。"

"三年?怎么没人告诉我?"我震惊地问,记忆中仿佛昨天二舅还在村头卖木凳,怎么一转眼就到了敬老院?

李姐欲言又止,眼睛飘向窗外:"他儿女也有三年没来了,都说忙,城里人嘛,上班加班,哪有时间。"

她看了我一眼又补充道:"你是这些年第一个来看他的亲人,难怪他激动。"

我沉默了,喉咙像是被什么堵住,说不出话来,只感到一阵羞愧袭来。

记忆回到一九八五年那个夏天,知了在树上不知疲倦地叫着,热浪像火一样烤着大地。

二舅教我做第一个木凳,他说:"做木工要静心,木头有灵性,你心浮气躁,它就不听你的,就像教育孩子,得有耐心。"

他引导我的小手握住刨子,一下下小心地刨着,木屑卷曲着飞起,落在我们的脚边。

那时的二舅留着平头,腰板挺直,说话中气十足,村里人都叫他"老工匠",找他做活从不讲价,因为大家都知道他的东西结实耐用。

"瞧把你急的,慢点来,欲速则不达。。

那个歪歪扭扭的小凳子,花了我整整一下午的时间,二舅却说比他做的都好,还拿出珍藏的糖果奖励我。

如今回想起来,那大概是我人生中第一次获得的成就感,像是一粒种子,在心底生了根。

"他还给院里老人做小木凳呢。"李姐指着角落里整齐摆放的小木凳,上面刻着简单的花纹,"手艺真好,就是太拼命,常常累得手抖,我劝他歇歇,他不听。"

我走过去摸了摸那些小凳子,光滑细腻,透着岁月的温度,想象着二舅瘦弱的身影在敬老院的角落里默默工作的样子。

"他从不收钱,院里老人想坐什么样的,他就做什么样的,有人要给钱,他还生气。"李姐继续说,眼里满是敬佩。

临走前,我注意到二舅床头柜上放着一本翻旧了的日历,封面是八十年代常见的那种红色塑料皮,已经掉了漆。

出于好奇,我翻开一看,每一页都标注着日期:儿子赵建国生日,女儿赵丽华生日,外孙上学日,明志生日,明志结婚日……

每个日期旁边都贴着小照片,有些是从报纸上剪下来的,模糊不清,有些是旧照片剪切的一角,有我童年骑在他肩膀上的照片,还有他儿女结婚时的合影。

我突然明白,这些年二舅一直在默默关注着我们所有人,记录着每个人生命中的重要时刻,而我们却把他遗忘在这个角落。

眼泪几乎要夺眶而出,我强忍住,对二舅说:"我明天再来看您。"他只是点点头,目送我离开。

走出敬老院,天色已晚,夕阳把老槐树的影子拉得很长,就像我与二舅之间逐渐拉长的记忆与距离。

第二天,我找到了二舅的儿子建国,他在县城开了家小超市,忙得脚不沾地。

"二哥,二舅在敬老院都三年了,你们怎么不去看看?"我单刀直入地问。

建国停下手中点货的活计,支支吾吾地说:"爹中风后,我们想接他去城里住,给他找最好的医生。"

他叹了口气,继续道:"可他坚决不肯,说不想拖累我们,城里房子小,他住不惯,还说城里邻居都不认识,没意思。"

"是他自己要去敬老院的,还叮嘱我们不要去看他,说他好得很……"建国低着头,手指不停地搓着衣角。

"那你们就真不去了?"我提高了声音,心里有些恼火。

建国脸一红:"开始还去,后来工作忙,孩子学习紧,就……"声音越来越小,像是心虚。

我没再多说什么,只是告诉他我准备接二舅到我家住一段时间,建国如释重负般连连点头,还说可以出一部分赡养费。

离开超市,我又找到了丽华,她在县医院做护士,情况差不多。

日子久了,大家都有自己的生活,忙碌的工作,升学的压力,柴米油盐的琐事,逐渐淡忘了那个不愿麻烦别人的老人。

我想起小时候二舅教我做的第一个抽屉,他说:"做抽屉最难的是卡口,太紧了拉不动,太松了不牢固,要恰到好处。"

人与人之间的关系又何尝不是如此,太近了怕磕碰,太远了又失去温度,我和二舅,似乎早已失去那个恰到好处的距离。

回到敬老院,我对二舅说:"二舅,我想接您回家住。"这次我带了他最爱的老烟和茶叶,还有一套新衣服。

二舅猛地抬头,眼中闪过惊讶,随即又低下头,摆手拒绝,像是怕给人添麻烦的老实人。

我没放弃:"我家空房间多,院子里还有间小屋,可以给您重新做个木工房。"

见他仍不为所动,我继续说:"您不是常说,人老了就像木头,不用就会朽掉吗?我家孩子上初中了,您可以教他做木工,就像当年教我一样。"

提到木工,二舅眼里终于有了一丝光彩,就像干涸的河床突然注入了一丝清泉。

"您看,我家后院那个枣树,结的枣子特别甜,您不是最爱吃吗?每年您都给我做弹弓,让我去打枣子。"我继续说,试图唤醒他的记忆。

那天,我在二舅床边坐了整整一下午,讲我的工作,讲我的家庭,讲这些年发生的变化,讲村里的老槐树被雷劈了却又长出新枝。

讲到我结婚时,二舅托人送来一套他亲手打造的红木家具,我们家至今还在用,邻居们都羡慕不已。

黄昏时分,二舅终于开口,声音沙哑如同砂纸摩擦:"明志,你……长大了。"

简简单单五个字,却让我眼圈发红,这是他三年来对家人说的第一句话。

"二舅,是您教会我做人。"我哽咽着说,记忆中的场景一幕幕浮现。

小时候下雨,二舅用油纸伞送我上学,把我裹得严严实实,自己却淋得透湿;割破手指,二舅用他嚼过的烟丝敷上,疼得我直哭,他却说"男子汉,要挺住";第一次考试得了满分,二舅偷偷去学校接我,带我去集市上吃了有生以来第一碗肉丝面,那味道至今难忘。

"回家吧。"二舅终于点头,眼里闪烁着泪光。

回家的路上,二舅一直沉默,望着窗外飞逝的景色,像是在寻找记忆中的影子。

经过村口那棵老槐树时,他突然说:"还在啊。"

我点点头:"在呢,只是老了些,您小时候在这儿乘凉,我小时候在这儿乘凉,现在我儿子也在这儿乘凉,三代人了。"

二舅轻轻"嗯"了一声,嘴角微微上扬,那是他这些年来第一个笑容。

一周后,我接二舅回家。老人的行李很少,一件褪色的蓝布棉袄,两件洗得发白的衬衫,几件换洗衣服,一个磨得锃亮的工具箱和那本记满亲人生日的日历。

工具箱里的工具保养得很好,每一件都油光发亮,有些是我小时候就见过的老物件,陪伴他走过大半辈子。

我把院子里的小屋收拾出来,添置了新的木工台,买了上好的木料,还从旧货市场淘来一台老式的脚踏缝纫机,放在角落里,那是二舅年轻时用过的同款。

屋里墙上挂了一个老式的半导体收音机,二舅最爱在劳作时听戏曲,尤其是评剧,常听得废寝忘食。

二舅搬进来的第一天,就开始忙活。他的手因为中风有些不灵活,但做起木工活来依然专注而熟练,像是回到了年轻时光。

晚饭后,他会在院子里乘凉,看着满天繁星,偶尔会讲起他年轻时的故事,关于木匠行当的规矩,关于他游历四方学艺的经历。

我才知道,原来二舅年轻时曾去过北京,在一家老字号家具铺做过学徒,学过宫廷家具的做法,只是后来为了照顾年迈的父母才回了村。

他有过梦想,有过野心,甚至有过一段刻骨铭心的感情,只是最终都随着岁月流逝,沉淀在那双粗糙的手中。

"人这辈子啊,能做好一件事就不错了。"二舅常这样说,语气里带着对生活的达观。

一个月后,二舅送给我一个精致的全家福相框,木质纹理清晰,棱角圆润,上面雕刻着飞鸟和树木,寓意一家人和睦幸福。

相框虽不大,却工艺精湛,每一处细节都显示出二舅的匠心,就像他对待生活的态度,不张扬却不马虎。

我把全家人的照片放进去,包括二舅和他的子女,相框摆在客厅最显眼的位置,每一位来客都称赞不已。

那天晚上,二舅拿出他的日历,翻到新的一页,指着空白处说:"咱们一起写吧,把大家的日子都记上。"

我点点头,一笔一画地写下每个家人的重要日子,这一次,我们决定不再错过任何一个团聚的机会。

冬去春来,二舅在我家住了大半年,身体状况好了很多,话也渐渐多了起来。

他教我儿子做木工,就像当年教我一样,从简单的小木凳开始,耐心细致,毫无保留。

村里人知道二舅回来了,常常来找他做些小物件,修修补补,他从不收钱,只要一包烟或一壶酒,就高兴地忙活一整天。

"手艺人就得用手艺说话。"他常说,话不多,但每一件作品都透着他的心意。

建国和丽华也常来看他,带着孩子,带着礼物,一家人围坐在一起,说说笑笑,其乐融融。

二舅脸上的皱纹少了,笑容多了,眼里又有了光彩,就像一棵老树,在春风中重新焕发生机。

有一天,我翻开二舅的工具箱,发现了一张发黄的老照片,是一个年轻女子的侧影,背面写着"长海永记"四个字。

我好奇地问二舅,他沉默了许久,才轻声说:"那是你二舅母,本该是的。"

原来,二舅年轻时有个心上人,是邻村的姑娘,两人青梅竹马,情投意合,眼看就要成亲。

可那时正赶上困难时期,二舅为了让弟弟们有口饭吃,让出了自己的口粮,日子越发艰难。

姑娘的父母不同意女儿嫁到一个穷苦的木匠家,硬生生拆散了这对有情人。

姑娘最终嫁给了城里一个干部,二舅从此再未娶妻,把全部的爱都给了木工和我们这些晚辈。

听完这个故事,我第一次看到了二舅脆弱的一面,也第一次真正理解了他对家人无私的爱。

他不是不懂爱,而是把爱藏得太深,像那些埋在木纹里的年轮,不言不语,却记录着岁月的痕迹。

二舅在我家住了一年多,一天,他突然对我说:"明志,我想回村里看看。"

我二话不说,开车带他回了老家。村里变化不大,只是人少了,年轻人都外出打工,只剩下一些老人和孩子。

二舅的老屋还在,只是破败不堪,门窗歪斜,院墙倒塌,曾经的木工房已成危房,但二舅坚持要进去看看。

里面积满了灰尘,蜘蛛网挂满墙角,地上散落着一些老旧的工具和木屑,时光仿佛在这里停滞。

二舅弯腰捡起一块木头,轻轻抚摸,眼里满是回忆:"这是我最后一批木料,本想做张床的。"

看着这满目疮痍,我心生愧疚:"二舅,对不起,我们都忙着自己的生活,忘了您的牵挂。"

二舅摇摇头:"人各有命,勉强不得。我这辈子做了一辈子木匠,没什么大出息,但每一件作品都是用心做的,问心无愧。"

他环顾四周,继续道:"这些木头、这些工具,见证了我大半辈子,就像老朋友一样。"

回家的路上,二舅破天荒地要了一根烟,深深地吸了一口,缓缓吐出烟圈:"明志,二舅老了,跟不上时代了。"

我笑着摇头:"二舅,您这手艺,现在可是非物质文化遗产,比那些机器做的强多了。"

二舅沉默了一会儿,说:"你爹和你娘,如果在天有灵,会为你骄傲的。"

这是他第一次提起我已故的父母,我眼眶湿润:"二舅,您也是我的父亲,是您把我养大。"

那天晚上,二舅一改往常的沉默,讲了很多往事,关于我父母的,关于他年轻时的,关于我小时候的调皮捣蛋。

他说:"人这辈子,家才是最重要的,有家人在,就有了依靠。"

一个月后,二舅亲自去了敬老院,把那里的老朋友们都接到我家做客,一起吃了一顿丰盛的晚餐。

他给每个人都准备了一份小礼物,都是他亲手做的小木件,有梳子、有勺子、有茶杯垫,每一件都精致实用。

那天,我看到了二舅眼中的满足和幸福,那是一种圆满的光芒,像夕阳的余晖,温暖而宁静。

二舅回到我家后,继续他的木工生活,每天起早贪黑,做着各种木件,送给亲朋好友,送给邻居,送给素不相识的路人。

他说:"老了,做不了什么大件了,但小东西还行,能让别人用着顺手,我就高兴。"

渐渐地,二舅的名声在我们县城里传开了,不少人专程来找他做木活,他来者不拒,只收取材料费。

有人问他为什么不多收点钱,他总是笑着说:"手艺是祖宗传下来的,不是我一个人的,赚钱不是目的,把活干好才是。"

二舅住在我家的第三年,他教会了我儿子做一套完整的木凳,虽然简单,但工艺上乘,连二舅都连连称赞。

我儿子骄傲地把木凳摆在自己房间,像珍宝一样爱护,常说长大要像二舅一样做一名木匠。

二舅听了,笑得合不拢嘴,说:"好啊,这手艺不能断了,得一代代传下去。"

转眼到了年末,二舅的日历又翻到了最后一页,他郑重地写下明年每个家人的重要日子,然后说:"明志,这次我们都不会错过了。"

我点点头,看着这位饱经风霜的老人,心中满是敬意和感激。

那天晚上,二舅拿出了他珍藏多年的老茅台,是建国结婚时送的,一直舍不得喝。

"来,咱爷俩喝一杯。"二舅难得地主动举杯,眼神炯炯有神。

杯子相碰,酒香四溢,二舅一饮而尽,脸上泛起红晕:"这辈子值了。"

简简单单四个字,却道尽了他一生的坚守与付出。

第二天一早,我发现二舅已经在院子里忙活开了,他在做一个新的工具箱,比以前的大很多,更加精致。

"这是给谁做的?"我好奇地问。

二舅笑而不答,只是更加专注地工作,就像过去的每一天。

一个月后,工具箱完成了,上面雕刻着"木匠世家"四个字,二舅将自己的全套工具一一擦拭干净,整齐地放了进去。

"明志,这是给你儿子的,等他长大了,你交给他。"二舅郑重地说,眼里满是期待,"记住,咱们家的规矩,做活认真,待人厚道。"

我点点头,喉咙哽咽,明白这是二舅的传承,是他一生的心血。

人生如木,有节有皮,有苦有甜,二舅用他的一生诠释了什么是真正的工匠精神,也教会了我们什么是最珍贵的家人之爱。

如今,那个工具箱就放在我家客厅的橱柜里,每当我看到它,就会想起二舅那双布满老茧却无比温暖的手,和他教给我的那些做人的道理。

这就是我的二舅,一个普通的木匠,一个不普通的长辈,用他的双手和心灵,雕琢着世间最美的情感。