印度精英层统一共识:要想成为世界大国,须扳倒邻国这个最大障碍

印度始终怀揣着成为超越大国的雄心壮志,在其精英阶层眼中,若要成为世界大国,邻国“中国就是他们最为关键的障碍。

过去数十年间,印度不遗余力地践行着“清除邻国”一策略。

印度的扩张之路

印度对于自身成为超级大国的渴望,其根源可追溯至印度独立之初。

1947年,随着印度的独立,尼赫鲁成为印度首任总理。

他本身就是一个野心勃勃的人,自从当上印度总理,更是迅猛膨胀,憧憬着构建一个所谓的“大印度斯坦联邦”,意图将势力范围扩展至整个南亚地区。

尼赫鲁及其继任者们深信,唯有如此,印度才能在国际舞台上占据更重要的地位,成为真正的大国。

从地缘战略层面观察,印度建国初期确实具备成为世界第三极的物质基础。

当时的印度不仅拥有承袭自英国殖民时期的工业体系,而且还拥有南亚最完整的制造业基础,人口规模更是堪比中国。

自那以后,印度不断在周边挑起冲突,持续的边境冲突自此成为南亚地缘政治的常态。

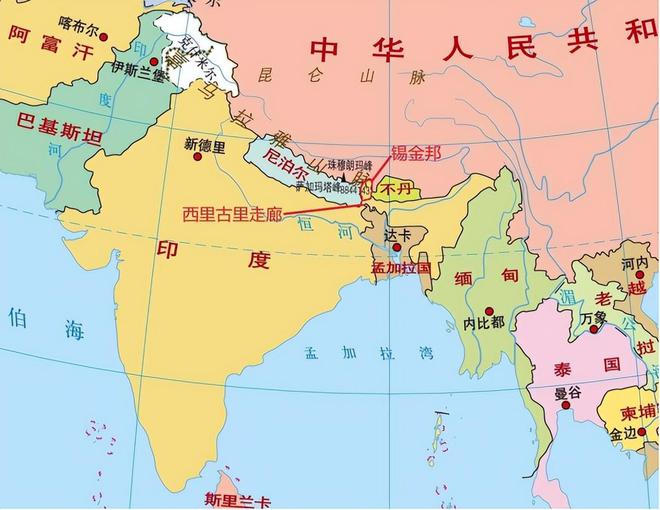

1975年,印度单方面将锡金纳入版图,与巴基斯坦在克什米尔地区的主权争议更是引发三次大规模武装冲突,同时,印度还不断在中印边界争议地区制造摩擦。

1962年,中印边境冲突中遭遇了挫折,却并未收敛其扩张野心,仍然不断挑起军事冲突。

1971年,印度悍然发动第三次印巴战争,一手将邻国巴基斯坦分裂为巴基斯坦和孟加拉国两个国家,且独立之初的孟加拉国,人口甚至比巴基斯坦还要多。

自此以后,巴基斯坦再也无力和印度抗衡。

而对另一个邻国锡金,印度的做法则更加粗暴,不断蚕食锡金的主权。

到了1975年,印度更是把早已经成为自己“保护国”的邻国锡金强行吞并了,锡金国王也被迫流亡海外。

印度的这种以邻为壑的扩张政策,不仅导致整个南亚地区长期处于紧张状态,更使得印度始终难以突破"地区性大国"的定位,其国际影响力始终受限于南亚地区。

心态上对中国的不平衡

1962年,印度在中印边境冲突的战败,不仅未浇灭印度的扩张野心,反而催生出一种持续至今的“中国情结”。

在很多印度高层人士看来,只有扳倒中国,印度才能真正成为一个超级大国。

甚至于很多印度人还有这样一种病态心理,认为印度之所以没能成为超级大国,也是因为旁边有一个中国存在。

这种失衡的比较心理,促使印度将中国定位为“唯一具备全面超越潜力的对手”,这种认知在2023年印度高官苏杰生之子所著《印度与全球秩序重构》一书中便得到了系统性的阐述。

《印度与全球秩序重构》的作者提出了这样一个惊世骇俗的观点:印度若想突破“地区性大国”的定位,必须实现三重突破——经济总量突破5万亿美元大关、军事现代化达到发达国家水平、在南亚建立所谓的“非对称霸权”。

该作者还认为,中国已成为印度实现战略目标的最大障碍,中国和斯里兰卡、缅甸、尼泊尔、孟加拉国在基础设施上的合作,也被认为是对印度“战略空间”的侵蚀。

其实,印度人之所以会有这种病态心理,根源在于印度建国之初经济规模是超过中国的。

在1950年时,印度不仅GDP总量多于中国,钢铁产量更是中国的近十倍,就连发电总量也多于中国。

可随着中国在1978年开始了改革开放,经济也随即开始了腾飞。

而印度则一直到上个世纪九十年代,才开始实施类似中国改革开放的政策,足足比中国晚了十几年,这也就导致了印度错过了经济快速发展的历史机遇,更是错失了承接全球制造业转移的黄金窗口期。

这种发展落差,在科技领域尤为显著。

2000年,印度软件外包产业看似繁荣,但其技术含量局限于基础编码,而同一时期的中国已经开始布局半导体、通信设备等高端领域。

如今的中国GDP总量已经是印度的近五倍,军事预算也远超印度,两国之间的差距非但不是越来越小,反而是越来越大了。

印度战略困境的破解之道

印度追求大国地位的诉求本身无可厚非,但其定位存在根本性偏差,将中国视为"主要战略对手"的认知,本质上是对国际关系本质的误判。

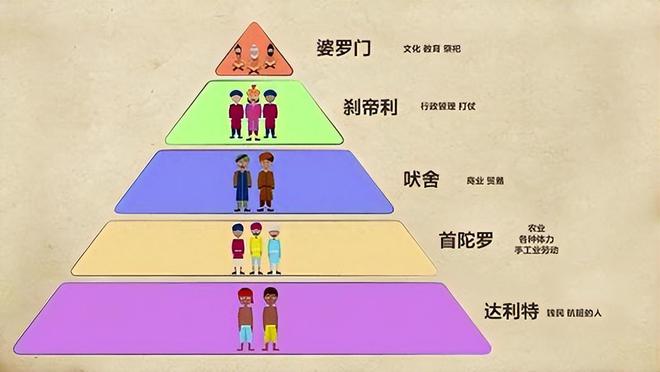

事实上,印度真正的战略困境,源于其国内矛盾的长期积压。

种姓制度造成印度社会长期撕裂,基础设施建设滞后导致的区域发展失衡,这些内部矛盾才是制约印度发展的根本性障碍。

印度的战略困境并非不可破解,关键在于其能否从根本上转变思维方式。

印度精英层过去将中国视为“主要战略对手”的认知,不仅限制了印度自身的发展空间,也使其在国际舞台上陷入孤立。

这种认知上的偏差,使得印度在面对自身发展问题时,总是试图从外部寻找“障碍”,而忽视了内部改革和发展的紧迫性。

在工业体系构建层面,印度的滞后性更为显著。

印度独立初期的工业基础,早期确实优于中国。

但70多年过去了,中国已建立起全球最完整的工业体系,而印度的本土国防工业却仅能满足35%的军备需求,更不用说其他工业类别了。

要实现真正的“大国跃迁”,印度需要说重构自己认知,不应该再把中国当成自己的对手,与其在“中国威胁论”中迷失,不如借鉴中国的发展经验,通过与中国合作实现产业互补。

中国和印度两国在科技领域存在显著互补性,中国在硬件制造方面领先,而印度在软件开发领域优势突出。

若能实现合作,可以共同开发全球市场,从而实现“双赢”。

印度的“大国梦”不应建立在与中国的博弈上,与中国合作的成效,将远比在国际场合反复强调“中国威胁论”更具实质意义。