辟谣:中国试爆“非核氢弹”,温度超过1000!威力是TNT的15倍?真假?

硬朗有型当属战术衬衫!速干透气,高弹舒适,耐磨抗撕裂。立体剪裁,战术动作不受限。指挥官战术速干短袖衬衫在手,拉满阳刚之气!点击下图购买

最近几天,军武菌被这样一则新闻给 " 轰炸 " 了。

最近几天,军武菌被这样一则新闻给 " 轰炸 " 了。

说实话,看到这个消息的时候,军武菌是一脸懵逼的:啥叫 " 非核氢弹 "???

说实话,看到这个消息的时候,军武菌是一脸懵逼的:啥叫 " 非核氢弹 "??? 而且仔细一看,这则消息还不是什么野鸡小报,而是中国香港的知名媒体《南华早报》首先披露,并被俄罗斯卫星通讯社等媒体转发的。虽然这些媒体的消息很多都不甚准确,但多少还是有一定根据的。

而且仔细一看,这则消息还不是什么野鸡小报,而是中国香港的知名媒体《南华早报》首先披露,并被俄罗斯卫星通讯社等媒体转发的。虽然这些媒体的消息很多都不甚准确,但多少还是有一定根据的。 ▲《南华早报》是最早报道这一新闻的媒体

▲《南华早报》是最早报道这一新闻的媒体所以说,这个 " 非核氢弹 " 到底是咋回事?

▲越传越离谱了

▲越传越离谱了 在很多国内自媒体口中,这个 " 非核氢弹 " 大多数都被当成是一种 " 威力堪比氢弹 " 的大威力武器,威力远远超过一般的常规武器,而且 " 不受国际公约限制 "。甚至有些人认为:氢弹需要一颗小型原子弹进行引爆,那 " 非核氢弹 " 肯定就是不需要原子弹就能引爆的氢弹了!

在很多国内自媒体口中,这个 " 非核氢弹 " 大多数都被当成是一种 " 威力堪比氢弹 " 的大威力武器,威力远远超过一般的常规武器,而且 " 不受国际公约限制 "。甚至有些人认为:氢弹需要一颗小型原子弹进行引爆,那 " 非核氢弹 " 肯定就是不需要原子弹就能引爆的氢弹了! ▲真不知道这些人是从哪里看的……

▲真不知道这些人是从哪里看的……氢弹的威力有多大,想必大家的心里都有数。如今中国有了一种 " 威力堪比氢弹 ",同时又 " 不受国际公约限制 " 的新型炸弹,那岂不是可以随便去炸别人了?难怪说中国 " 不首先使用核武器 " 呢!

▲这种文章很多都是 AI 瞎编的

▲这种文章很多都是 AI 瞎编的但仔细看完了相关的原始报道,以及报道中提及的论文后,军武菌只能说,《南华早报》不愧是 " 香港记者 ",起标题的艺术,我们真是自愧不如啊,但凡有一点军事和物理、化学常识,恐怕都发明不出 " 非核氢弹 " 这种名字!

首先,什么叫氢弹?

首先,什么叫氢弹?从定义上来分析,氢弹是一种利用核裂变装置(即原子弹)的爆炸能量,引发氢元素的同位素氘、氚等轻核素的核聚变反应,从而在一瞬间释放出巨大能量的核武器,也被称作热核武器、聚变核武器。

▲美国的 Mark 7 氢弹

▲美国的 Mark 7 氢弹也就是说," 氢弹 " 得名于氢元素的同位素氘、氚,和氢气没有任何关系。作为一个专有名词," 氢弹 " 的名字是不能乱用的,就好像你把猴子扔进游泳池里,也不能管它叫 " 水猴子 " 一样。

而这个新闻中报道的这个 " 非核氢弹 ",正是这只被扔进水里的猴子。

而这个新闻中报道的这个 " 非核氢弹 ",正是这只被扔进水里的猴子。根据《南华早报》的报道,这枚所谓的 " 非核氢弹 " 由中船重工某所开发,该单位主要负责水下武器的研发。" 非核氢弹 " 的主要爆炸材料是一种镁基固态储氢材料——氢化镁。在实验中,装药 2 千克的 " 非核氢弹 " 在 " 不使用任何核材料 " 的情况下,产生了 1000 ℃的高温,且高温的持续时间超过两秒,是同等 TNT 爆炸的 15 倍。

▲《南华早报》的报道

▲《南华早报》的报道然而在传播过程中,部分没有常识的自媒体直接将 " 高温持续时间是 TNT 的 15 倍 " 给篡改成了 " 威力是 TNT 的 15 倍 "。

这两种说法的差距有多大呢?

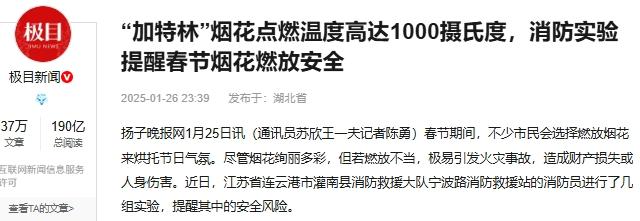

军武菌举个例子吧。过年的时候,很多年轻人之中都流行一种 " 加特林 " 烟花,一点燃就是噼里啪啦的向外喷射。而这个 " 加特林 " 烟花,燃烧的温度就已经超过了 1000 ℃,燃烧时长更是超过 1 分钟。

▲威力是 TNT 几百倍!太可怕了!

▲威力是 TNT 几百倍!太可怕了!按这个标准," 加特林 " 烟花的 " 威力 " 起码得是 TNT 的 500 多倍!

化学比较好的网友可能知道,氢化镁不仅是一种易燃物,而且在高温高压下会生成氢气和镁,个个都是一点就着的主。不过相比氢气,氢化镁的体积要小得多,1 立方米的氢化镁就能储存 110 千克的氢气,化学稳定性也比较好,储运还是比较安全方便的,所以是一种非常流行的储氢材料。

▲氢化镁

▲氢化镁没过多久就有人意识到,储运方便,能够释放大量易燃气体,这不是天生做炸药的材料吗?

事实上,这世界上绝大多数的炸药,最早都是为了其他目的研制的,有些是急救药品,有些是老鼠药,也有些是彩色涂料,只是偶然被发现了爆炸用途。如今,氢化镁也逃不脱这个 " 飞起来 " 的命运。

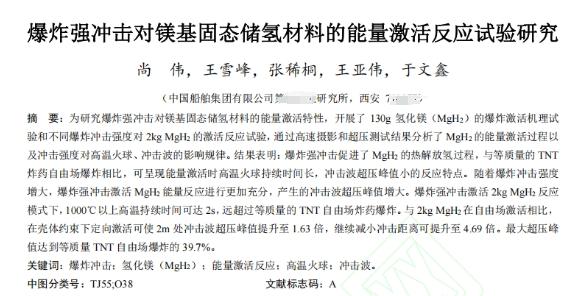

当然,媒体怎么报道是一回事,真实情况如何又是另外一回事。根据媒体报道的信息,军武菌很快在中国知网上找到了这样一篇论文——中船重工某研究所发表于《弹箭与制导学报》上的《爆炸强冲击对镁基固态储氢材料的能量激活反应试验研究》,论文发表于 2025 年 3 月 13 日。

当然,媒体怎么报道是一回事,真实情况如何又是另外一回事。根据媒体报道的信息,军武菌很快在中国知网上找到了这样一篇论文——中船重工某研究所发表于《弹箭与制导学报》上的《爆炸强冲击对镁基固态储氢材料的能量激活反应试验研究》,论文发表于 2025 年 3 月 13 日。为了写这篇文章,军武菌花费了整整 4 元巨款,下载了这篇公开论文。

▲希望大家能稍微打赏个两毛三毛的,让我回回血

▲希望大家能稍微打赏个两毛三毛的,让我回回血事实上,这篇论文的内容与什么 " 非核氢弹 " 不能说是关系密切吧,至少也能说是毫不相干。这次实验仅仅是一次极为简单的爆炸实验,不要说是什么武器实验,恐怕就连 " 炸弹 " 两个字的门槛恐怕也没摸到。

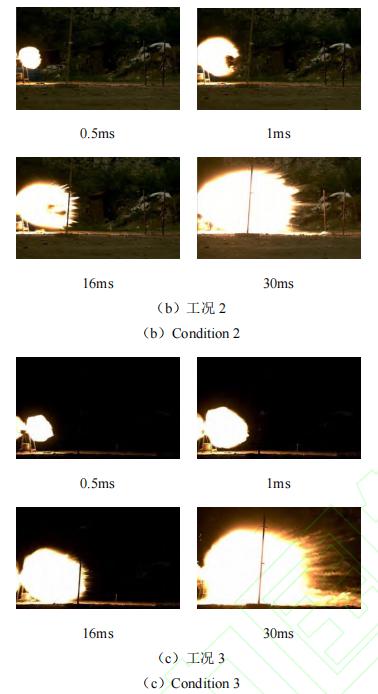

▲这就是试验场

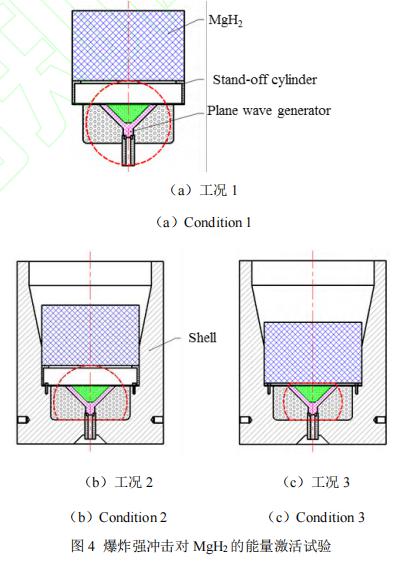

▲这就是试验场在论文中,中船重工某所的一个研究团队为了研究氢化镁的爆炸机理,制作了几个非常简单的起爆装置,通过引爆炸药的方式对氢化镁药柱进行激发,并观测了爆炸产生的火球和冲击波。整个实验其实非常简单,最大敌氧化镁药柱不过 2 千克,既没有用到复杂的观测设备,也没有什么 " 超级武器 " 参与其中。

▲论文里的爆炸装置

▲论文里的爆炸装置在测试中,氢化镁由于炸药爆炸时产生的高温高压,迅速分解成氢气和镁,这两种易燃物,特别是释放出的大量氢气又进一步燃烧,产生了巨大的、持续时间长达 2 秒多的高温火球,内部温度则超过了 1000 ℃。

▲论文里的爆炸效果

▲论文里的爆炸效果相比之下,同质量的 TNT 炸药爆炸时,产生的高温火球持续时间非常短,仅有 0.1 秒左右。因此虽然 TNT 炸药爆炸时瞬时温度会超过两三千度,但主要依赖冲击波,而不是燃烧来对目标造成杀伤。从这一点看,氢化镁的燃烧持续时间的确远远超过了 TNT。

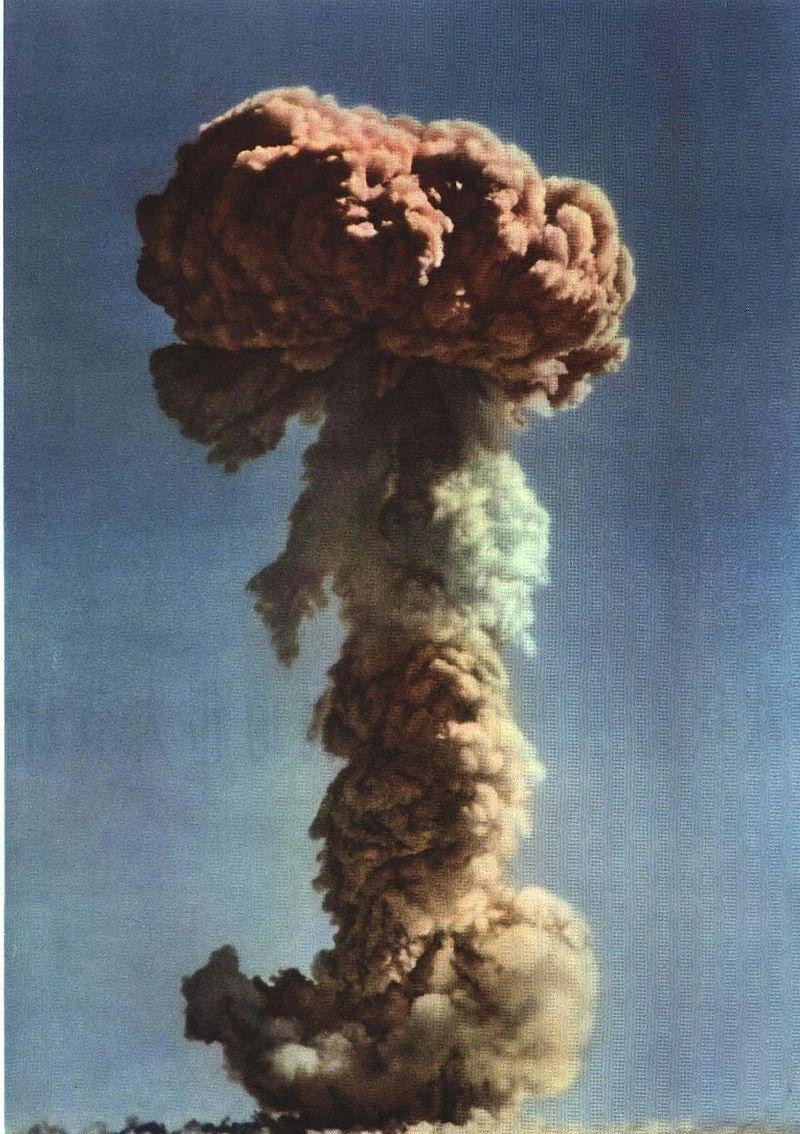

▲想说堪比核武器,怎么也得有个蘑菇云吧

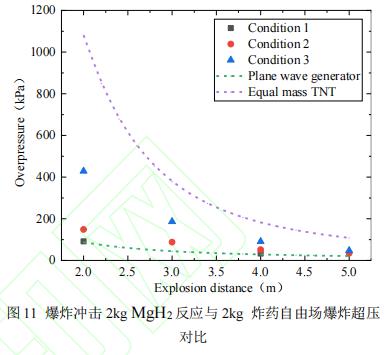

▲想说堪比核武器,怎么也得有个蘑菇云吧但在爆炸威力上,氢化镁的表现就远远不如 TNT 了。事实上在实验中,缺乏约束的氢化镁爆燃过程中几乎没有明显的冲击波产生。而在约束条件下,发生定向爆燃的氢化镁在 2 米距离上产生的冲击波最多也还不到 TNT 炸药的 40%。

▲论文里显示氢化镁的爆炸冲击波远不如 TNT

▲论文里显示氢化镁的爆炸冲击波远不如 TNT也就是说,氢化镁的爆炸威力是远远无法和 TNT 炸药相比的。

说到这,可能就有人想问了:闹了这么半天,你这个氢化镁的威力不要说跟核弹比,就连 TNT 都不如,那还有啥意思呢?

其实,事情还真没有这么简单。

前面军武菌提到过,TNT 炸药在爆炸时主要依赖冲击波进行杀伤。虽然现代的军用炸药成分复杂,配方各不相同,但杀伤机制都是大差不差的,主要依靠的都还是冲击波和瞬间的高温来对目标进行杀伤。

前面军武菌提到过,TNT 炸药在爆炸时主要依赖冲击波进行杀伤。虽然现代的军用炸药成分复杂,配方各不相同,但杀伤机制都是大差不差的,主要依靠的都还是冲击波和瞬间的高温来对目标进行杀伤。 但问题在于,冲击波并不能解决所有类型的目标,比如面对坚固的永备工事、难以打击的地下掩体、皮糙肉厚的坦克和装甲车,冲击波只要超过一定的范围,就很难对其中的人员或关键设备进行有效毁伤。这也是 20 世纪 50~60 年代,美苏等强国着重发展战术核武器的原因之一,因为传统炸弹的威力已经陷入瓶颈了。

但问题在于,冲击波并不能解决所有类型的目标,比如面对坚固的永备工事、难以打击的地下掩体、皮糙肉厚的坦克和装甲车,冲击波只要超过一定的范围,就很难对其中的人员或关键设备进行有效毁伤。这也是 20 世纪 50~60 年代,美苏等强国着重发展战术核武器的原因之一,因为传统炸弹的威力已经陷入瓶颈了。 但随着空气燃料炸弹的出现,这一情况出现了变化。相比常规炸弹,空气燃料炸弹通过将易燃物质扩散到空气中,形成气溶胶并引爆,在爆炸时会产生 2000~2500 ℃的高温高压和巨大的火球,同时消耗附近的空气造成窒息,能够对于封闭空间、地下掩体内的敌人造成巨大杀伤。

但随着空气燃料炸弹的出现,这一情况出现了变化。相比常规炸弹,空气燃料炸弹通过将易燃物质扩散到空气中,形成气溶胶并引爆,在爆炸时会产生 2000~2500 ℃的高温高压和巨大的火球,同时消耗附近的空气造成窒息,能够对于封闭空间、地下掩体内的敌人造成巨大杀伤。 随着空气燃料炸弹的出现,世界各国惊喜地发现,这种炸弹能够极大提升武器战斗部的杀伤力。相比同质量的 TNT 炸药,这些弹药的威力往往能够提升数倍甚至十数倍,而且不受国际法限制。因此在空气燃料炸弹成熟后,这种新兴武器很快就取代了大部分战术核武器。

随着空气燃料炸弹的出现,世界各国惊喜地发现,这种炸弹能够极大提升武器战斗部的杀伤力。相比同质量的 TNT 炸药,这些弹药的威力往往能够提升数倍甚至十数倍,而且不受国际法限制。因此在空气燃料炸弹成熟后,这种新兴武器很快就取代了大部分战术核武器。 从这一点来看,虽然氢化镁的爆炸威力远不如炸药,但能够持续高温爆燃,利用高温引燃更多弹着点附近的易燃易爆物,或是通过缝隙对躲避在掩体内的地方有生目标进行杀伤,这都是传统炸药很难做到的。而且,氢化镁能够以固体形态储存大量的氢气,相同尺寸下比传统的空气燃料可能更具优势。

从这一点来看,虽然氢化镁的爆炸威力远不如炸药,但能够持续高温爆燃,利用高温引燃更多弹着点附近的易燃易爆物,或是通过缝隙对躲避在掩体内的地方有生目标进行杀伤,这都是传统炸药很难做到的。而且,氢化镁能够以固体形态储存大量的氢气,相同尺寸下比传统的空气燃料可能更具优势。虽然从论文中来看,氢化镁的爆燃性能还赶不上一些已经投入实用化的空气燃料炸弹,但作为一种新兴材料,氢化镁还存在很多研究上的空白,很有可能是一种具有极大潜力的材料。例如将氢化镁与其他不同成分混合引爆,会产生怎样的效果?加入氧化剂后,这种材料又能否用于水下武器的研发?这些都还是未知数。

不过,不论再怎么说,这篇论文中的爆炸装置都还只是非常初级的研究,还远远摸不到武器化的边,距离实用化还有非常远的距离,更不是什么 " 非核氢弹 " 了。

-END- ▲别忘了关注我们

~

~ 比男人更懂男人的内裤!冰丝透气汗不粘腿,越穿越凉快!质地轻薄,有种薄如蝉翼、轻柔如纱的质感,穿在身上不闷汗、不黏腻,非常适合夏天。点击下图购买

比男人更懂男人的内裤!冰丝透气汗不粘腿,越穿越凉快!质地轻薄,有种薄如蝉翼、轻柔如纱的质感,穿在身上不闷汗、不黏腻,非常适合夏天。点击下图购买拿在手上有种比纸还薄的清透感,不敢想象穿在身上究竟有多凉快 ~ 不仅薄,还很透气,撑开面料就能看到密密麻麻的透气孔,30 多度的天气也不易产生汗臭味。

采用高品质冰丝面料,内含凉感因子,手感凉凉滑滑的,就像躲进了冰箱里,舒服的要命。冰丝的触感如丝绸般柔顺,连手指都能看的一清二楚,简直比 " 挂空档 " 还舒服。

采用高品质冰丝面料,内含凉感因子,手感凉凉滑滑的,就像躲进了冰箱里,舒服的要命。冰丝的触感如丝绸般柔顺,连手指都能看的一清二楚,简直比 " 挂空档 " 还舒服。 凉感、透气,触摸即凉,穿在身上能快速降低体表多余的热量,清凉到每一寸肌肤。特别适合久坐、游玩、健身运动的男士们,私处不闷不燥,出门在外整个人都精神了。点击下图购买

凉感、透气,触摸即凉,穿在身上能快速降低体表多余的热量,清凉到每一寸肌肤。特别适合久坐、游玩、健身运动的男士们,私处不闷不燥,出门在外整个人都精神了。点击下图购买