2004年我退婚离家,如今再次见到退婚对象,他的做法让我无地自容

无声的歉意

"周磊,还记得我吗?"

他嘴角微扬,目光却是那么平静,仿佛十七年前的退婚不曾发生。

我一时怔住,眼前这个戴着老式金丝眼镜的男人有几分熟悉,却又恍如隔世。

巴掌大的脸庞,眉宇间刻着岁月的痕迹,不再是记忆中那个局促不安的乡下小伙子。

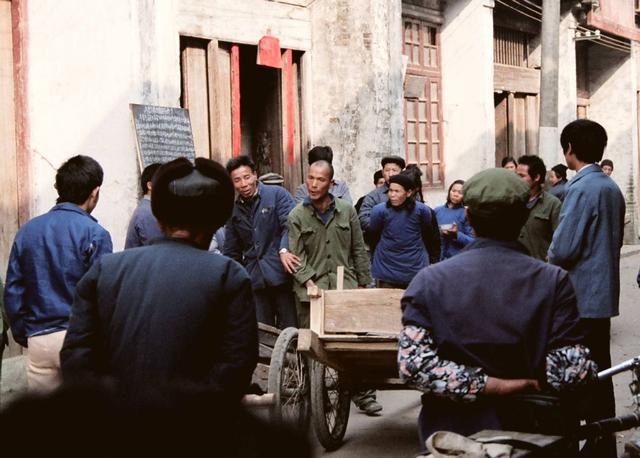

我叫周晓梅,生于八十年代初的普通工人家庭。我爹是县棉纺厂的技术员,娘则在街道卫生院当护士。

在那个"知识改变命运"的年代,我从小就被灌输着考大学才能跳出农门的思想。

2004年那个闷热的夏天,我高考成绩刚出来,以超出重点线十五分的成绩,被省城大学中文系录取。

全家人都喜笑颜开,连门口卖煤球的刘大爷都跑来恭喜,说我们周家终于出了个大学生,有出息了。

那天傍晚,我正坐在家里的竹椅上翻看新买的《读者》,听着院子里旧式电风扇"吱呀吱呀"的声音,享受着难得的清闲。

"晓梅啊,你表舅一家明天要来做客,你把你那件红底碎花的衬衫拿出来熨一熨。"母亲神色复杂地站在我身旁,声音压得很低。

我抬头,对上母亲闪烁的目光,心里顿时"咯噔"一下。

在我们那个县城,"亲戚做客"、"穿新衣"这种话往往意味着什么,我再清楚不过了。

"是不是又给我相亲呢?"我半开玩笑地问,心里却已经打起了鼓。

母亲叹了口气,在我身边坐下,竹椅发出"吱嘎"一声响。

"你表哥陈国栋,你小时候见过的,比你大三岁,今年高考差了十几分进不了本科线,准备复读或者上个大专。"

"他爹是你舅舅,当年可是帮了咱家不少忙,要不是他,你爹也调不到县棉纺厂来。"

"两家人早有约定,只是一直没跟你说..."

我仿佛被当头泼了一盆冷水,手中的杂志啪嗒一声掉在了地上。

"妈!我刚考上大学,你就要把我嫁出去?"我声音颤抖,不敢相信自己的耳朵。

母亲连忙捂住我的嘴,生怕邻居听见:"嘘,小点声!谁说要马上结婚了?先订个婚,等你大学毕业再说。"

"这不是顾全大局吗?你表舅一直对咱家有恩,这事你爹也同意了。再说了,国栋那孩子老实本分,会疼人..."

我没等母亲说完,便夺门而出,一路奔向县城唯一的小公园。

坐在公园的石凳上,望着远处的霓虹灯,我第一次感到如此窒息。

从小听着"知识改变命运"长大的我,好不容易考上了大学,却要因为一桩"亲情债"而被迫订婚。

我不是不懂"滴水之恩,涌泉相报"的道理,但凭什么要用我的青春和前途来报答?

那一晚,我辗转反侧,无法入眠。

窗外的蛙鸣此起彼伏,仿佛在嘲笑我命运的荒谬。

凌晨时分,我做了一个决定。

天还没亮,我便写了张纸条,收拾了几件衣服和提前买好的火车票,悄悄离家出走,直奔省城大学。

"宁可负天下人,不可负自己"——这是我留下的唯一一句话。

转眼十七年过去了,我已经是省城一家科技公司的市场部经理,有了自己的小家庭和事业。

对于家乡,我始终心存愧疚却又不敢面对。

每年过年,我都只是打个电话问候,从未踏足故土半步。

直到去年冬天,母亲病重住院,我才鼓起勇气回了一趟家。

在病床前,苍老的母亲拉着我的手,语重心长地说:"晓梅,你表妹月华明年要结婚了,你... 你得回来参加啊..."

我明白母亲的言外之意——是时候化解那段往事了。

今年五月初,我请了一周假,独自返乡参加表妹陈月华的婚礼。

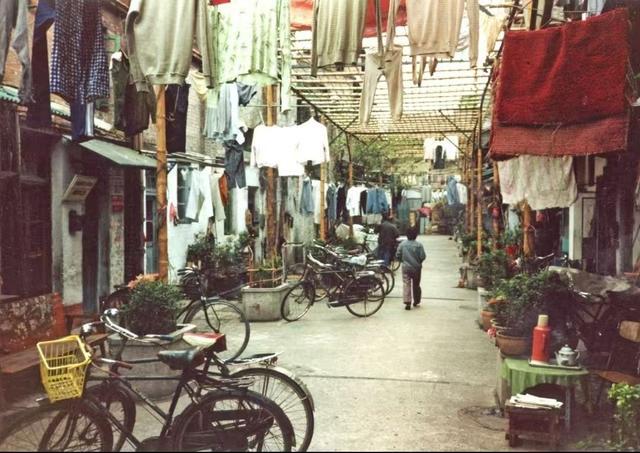

县城变了模样,高楼拔地而起,曾经熟悉的老街道已经认不出来。

唯一没变的,是那条通往村子的土路,和路边摇曳的槐花。

就在村口的小学前,我遇见了他——陈国栋。

时光像把刻刀,把当年那个腼腆的乡下小伙雕琢成了如今稳重的乡村教师。

他穿着一件洗得发白的中山装,袖口有些磨损,却打理得一丝不苟。

额前的刘海已经有些花白,那双眼睛却依然清澈,充满了对知识的敬畏和对学生的关爱。

"周磊,还记得我吗?"他先开了口,叫着我小时候的小名,语气平静得出奇。

仿佛我们只是多年未见的老友,而非那个被我无情抛弃的未婚夫。

"国栋...我..."面对他,我一时语塞,内心的愧疚如潮水般涌来。

想象中的责备和怨恨并没有出现,他反而微微一笑:"走,去办公室坐坐?正好下课了。"

小学的办公室很简陋,几张拼凑的课桌,墙上贴满了学生的作业和奖状。

他沏了杯乡下常见的碧螺春,香气扑鼻而来,勾起了我对儿时的回忆。

"听说你在省城发展得不错,当了经理,还结了婚,有个儿子,今年上小学了吧?"他的声音平静中带着真诚的祝福。

我点点头,有些惊讶他对我的了解。

"月华时常提起你,说你在网上给她看过照片。"他似乎看穿了我的疑惑,轻声解释道。

窗外,一群小学生正在操场上嬉戏打闹,欢声笑语传进办公室,冲淡了些许尴尬。

"当年的事..."我鼓起勇气,终于说出了压在心底多年的话,"对不起,我太自私了。"

他摆摆手,眼神飘向窗外的孩子们:"其实我该感谢你。如果不是你当年的决定,我可能不会找到真正的自己。"

这句话如同谜团,萦绕在我心头。

"对了,听说明天就是月华的婚礼,今晚村里有接亲的风俗。"国栋换了个话题,"你住在哪里?要不要我送你回去?"

我摇摇头:"我在县城订了宾馆,等下坐班车回去。"

离开时,他送我到学校门口,顺手从路边折了一支槐花递给我:"记得小时候,你最喜欢闻槐花香了。"

看着手中洁白的槐花,童年的记忆如潮水般涌来。

我们确实曾经很熟悉,在那个没有手机、没有网络的年代,表亲之间的走动是寻常事。

只是后来,我们各自长大,各自有了不同的道路。

回到县城宾馆,我躺在床上辗转难眠。

脑海中不断回响着国栋那句"我该感谢你",究竟是什么意思?

是讽刺,还是真心话?

第二天一早,我换上精心准备的旗袍,赶往村里参加表妹的婚礼。

县城到村子的班车依然是那种老式的"面的",摇摇晃晃,满载着回乡的亲友和各种年货礼品。

车上,一位大婶认出了我,热情地拉着我的手:"这不是周家的晓梅吗?听说你在省城当领导呢!真有出息!"

我有些尴尬地笑笑,目光飘向窗外飞逝的田野。

"诶,你知道吗?陈家那个国栋,现在可成了咱村的名人哩!"大婶压低声音,神秘兮兮地说道。

"他教书可有一套了,村里出了二十多个大学生,都是他一手教出来的!去年还被评为县里的'优秀教师',上了报纸呢!"

我心中一动,询问起更多细节。

大婶滔滔不绝:"那孩子当年高考差点分,复读也没考好,后来去了师范学校。毕业时候县一中想要他去教书,条件特别好,他愣是不去,非要回村里教学生。"

"那时候村里的老师都往城里跑,就他一个大学生回来,起早贪黑地教书,为了留住学生,他自己掏钱给成绩好的发奖学金,家访都是骑着二八自行车,一趟趟跑遍全村的坡坡岭岭..."

听着大婶的讲述,我的心被深深触动。

原来,当年的"逃婚"竟成了他人生的转折点。

婚礼在村委会大院举行,鞭炮声、锣鼓声此起彼伏。

红色的喜字贴满了墙壁,空气中弥漫着烟火和欢乐的气息。

我远远地看见国栋在帮忙张罗,一会儿搬椅子,一会儿招呼客人,忙得不亦乐乎。

几个学生模样的孩子围着他,亲切地叫着"陈老师",脸上洋溢着发自内心的尊敬。

"表姐!"一声甜美的呼唤打断了我的思绪,穿着红色嫁衣的月华向我跑来,一把抱住了我。

她已经是个亭亭玉立的姑娘了,眉眼间却依然能看出小时候的影子。

"你终于回来了!我还以为你又会找借口不来呢!"她半开玩笑半认真地说道。

我心中一酸,轻抚她的发髻:"怎么会呢?我的小月华出嫁,我再忙也要回来呀。"

婚礼正式开始前,我被安排在靠前的位置。

国栋作为新娘的表哥,坐在离我不远的地方,时不时忙着招呼客人。

我们目光偶然相遇,他微微颔首,便又转身忙碌去了。

"知道吗?当年要不是国栋哥,我可能连初中都上不完。"月华突然在我耳边低语。

看我疑惑的表情,她继续说道:"那时候家里条件不好,爸妈想让我初中毕业就去打工。是国栋哥自己掏钱供我读完高中,又帮我联系了卫校。"

"他自己的日子也不好过,当老师那点工资,有时候发都发不全,他还要接济家里的老人..."

我的心猛地一揪,思绪翻涌。

那个曾被我辜负的男人,竟是如此心怀大爱之人。

婚宴上,酒过三巡,亲朋好友的笑闹声此起彼伏。

村里的老人们凑到一起,回忆着过去的岁月;年轻人则三五成群,谈论着城里的新鲜事。

我坐在角落里,看着眼前熟悉又陌生的场景,恍若隔世。

"能借个火吗?"一个熟悉的声音在身后响起。

国栋不知何时已站在我身后,手里拿着一根廉价的"红塔山"。

我有些诧异,记忆中他并不抽烟。

"偶尔抽一根,放松一下。"他似乎看穿了我的心思,轻声解释道,"这么多年了,还是改不了这个坏习惯。"

我递过打火机,看着他熟练地点燃香烟,深吸一口,却不由自主地咳嗽起来。

"还是一点没变,装样子。"我忍不住笑出声来。

他也笑了,眼角的皱纹舒展开来:"被你看出来了,其实我根本不会抽,就是想找个理由跟你聊聊。"

夜幕降临,婚宴渐入尾声。

我和国栋坐在村委会后院的石凳上,静静地看着天上的星星。

"记得小时候,我们经常在这里看星星。"他轻声回忆道,"那时候你总说,要考上大学,去看更广阔的世界。"

我点点头,心中泛起一丝苦涩:"没想到最后我真的走了,以那种方式..."

他没有接话,只是静静地望着夜空。

片刻沉默后,我终于鼓起勇气问出了那个困扰我的问题:"为什么说要感谢我?难道...当年的事,你一点都不恨我吗?"

国栋转过头,月光下,他的目光清澈见底:"一开始,我当然恨你。那时候我觉得全世界都欠我的,觉得自己差那么几分就能上本科,结果连未婚妻也跑了..."

"后来我去了师范学校,遇到了王老师,他改变了我的一生。"

。他自己就是从北京来支教的大学生,在我们那个偏远的县城默默教书十几年..."

"那时我才明白,如果当初我们真的结婚了,你会后悔,我也会遗憾。我可能会为了家庭放弃理想,成为一个怨天尤人的普通人,而不是现在的我。"

听着国栋的话,我的眼眶渐渐湿润。

远处,几个学生模样的年轻人向我们走来,恭敬地叫着"陈老师"。

"这是我的学生,现在都在县高中读书。"国栋介绍道,脸上洋溢着难掩的骄傲,"这个是小李,数学特别好,今年有望考清华;这个是小张,文科生,作文在全县比赛拿过一等奖..."

看着国栋和学生们谈笑风生的样子,我突然明白了他为何感谢我——若当年成婚,他或许就无法追随恩师的脚步,成为照亮乡村的一盏灯。

"我有个不情之请。"送走学生后,国栋有些犹豫地开口,"学校的教学设备太落后了,连台像样的电脑都没有,学生们连网络是什么都不知道..."

我立刻会意:"我可以帮忙捐建一座多媒体教室,这点小事不足挂齿。"

他摇摇头:"不是让你一个人捐,我是想问问,你能不能帮忙联系一下省城的资源?现在国家不是有'希望工程'吗?我们这边太偏远,信息闭塞..."

我被他的话深深触动。

即便在需要帮助的时候,他想的仍然是如何借助外力为学校谋求更大的发展,而不是简单地接受别人的施舍。

"我会尽力而为,不过..."我顿了顿,"我还是想先捐一座多媒体教室,就当是...弥补当年的过错吧。"

国栋起初婉拒,在我坚持下最终接受了,只是提出一个条件:"不要挂你的名字,就说是'回乡学子'的心意。"

第二天一早,我便开始联系公司和省城的资源,为村小筹措教学设备。

短短三天内,我们敲定了捐赠计划,甚至还联系到了"希望工程"的负责人,承诺将村小纳入下一期援建项目。

临走那天,国栋送我到村口,等待开往县城的班车。

初夏的阳光洒在土路上,远处的麦田金黄一片,蝉鸣声此起彼伏。

"有空常回来看看。。

我点点头,某种说不清道不明的情绪在心头涌动。

"其实...你有没有后悔过?"我犹豫了许久,终于问出了这个问题。

"后悔什么?"

"后悔...留在这里。如果当年去了县一中,现在可能已经是副校长了,条件肯定比村小好多了。"

他笑了,眼角的皱纹舒展开来:"没有后悔过。每当看到孩子们考上大学,看到他们眼中对知识的渴望,我就知道自己的选择是对的。"

"这不是图什么名利,而是觉得,能为家乡做点事,挺值得的。"

远处,一辆破旧的中巴缓缓驶来,扬起一路尘土。

"你的车来了。"他示意道。

在上车前的最后一刻,我鼓起勇气问道:"这些年...你有没有...另一半?"

他愣了一下,随即摇摇头:"忙着教书,没顾上。再说了,谁愿意嫁给一个穷教书匠呢?"

语气轻松,却掩不住眼底的一丝落寞。

"你呢?在省城过得还好吗?"他问道。

我点点头:"挺好的,就是太忙了,陪孩子的时间不多..."

班车司机按了喇叭,催促上车。

"晓梅,记住,选择不同的路,但都能活出自己的光彩,这不正是最好的结局吗?"他微笑着说出了临别的话语。

我登上班车,透过车窗向他挥手告别。

他也挥了挥手,转身走向那间破旧却充满希望的小学,背影被初夏的阳光拉得很长很长。

在回城的路上,我望着窗外飞逝的麦田和村庄,内心久久不能平静。

生活从不因为一时的选择而停滞,每个人都在各自的道路上寻找属于自己的意义。

十七年前的那个决定,让我们走上了截然不同的人生道路。

我追逐着城市的繁华与成功,他则扎根乡村,用知识点亮了一个又一个年轻的心灵。

车行至半路,我拿出手机,给公司发了一封邮件——决定将每年公司的慈善基金部分用于村小的教育援助项目。

那份无声的歉意,终于在这次重逢中化为了相互的理解与祝福。

在日后的岁月里,我与国栋偶尔通过短信联系,了解村小的发展情况,他也会在节假日给我发一条简短的问候。

我们各自拥有不同的人生,却因为那次重逢,弥合了过去的遗憾,收获了各自的圆满。

人生啊,就像是一列永不停歇的列车,驶向未知的远方。

重要的不是你搭乘了哪一班,而是在自己的那一程中,是否活出了真实的自己。