她离婚,身体垮掉,野心枯萎,然后写下了《走出非洲》

伴随着斯特拉文斯基的《火鸟》,一位女士正在走向一片茅屋。

茅屋周围,一大群鸡刚刚放出来,四处跑动。母鸡缩着脖子,公鸡呢,总是昂着脑袋,血红的鸡冠子一抖一抖。有一只白公鸡,傲视群鸡,最是威风。它刚刚趾高气扬地走了几步,忽然耸起了鸡冠:面前,从草丛里,爬出了一条变色龙。就在这条小路上,公鸡和变色龙四目相对。

公鸡一步步向前走去,叫了几声,变色龙一动不动,因为它吓呆了,可是又凭着莫名的勇敢,不逃也不躲,而是张开嘴,忽然向公鸡射出一根细小的舌头,仿佛是要模仿毒蛇,吓退公鸡。公鸡没有料到,愣了一秒钟,然后,就用它那凿子一样的尖嘴猛地啄了下去,一击即中,把变色龙的舌头扯了下来。

事情闹大了,现在应该人类出来劝架了。女士的身体和变色龙一样又细又瘦,她快步走上前,把大公鸡轰走,然后捡起一块石头,砸下去,砸死了变色龙。

“我是帮它了断。”她说,“这种动物,没了舌头就无法捕捉猎物了,很快就会死。”

现在安静了。女士离开了小路,在房子旁边的大石头上枯坐了很久。管家送来了茶水,而她的两眼一直盯着地上的石块儿。一个人如果处在人生中最危急的时刻,需要做出生死抉择的时刻,就一定会相信预兆。这位女子就是如此。此时,她孤身一人,被疾病折磨。金钱,健康,爱,一切都不能挽回地离她而去,她所经营的农庄也濒临破产。现在,她在等待一个上天的预兆,能告诉她自己错在哪里,这一系列的丧失到底有什么意义。

过了几天,她渐渐醒悟到了什么。一个答案,一个最切合她需要的精神上的答案,浮现了出来。她说:我的神灵,就是要看到我当机立断,让这条变色龙免受缓慢死亡的痛苦折磨。我拯救了它的尊严。我的神灵,他就伫立我的尊严之上,我呼唤他已久,虽无法追寻到他,却听到了他的回应。他在笑,笑声回荡在山野之中,在土著人吹响的号声中,在公鸡和变色龙之间。

于是她要做出决断了。她,凯伦·布里克森,一个在肯尼亚生活了16年的丹麦女人,就要做出决断。她决定,放弃经营了16年的咖啡农场。16年前,她随自己丈夫来到肯尼亚时,憧憬着财富和浪漫,在她眼里,白雪皑皑的乞力马扎罗山是一个金库,她自己被尊称为“男爵夫人”。之后就是16年的衰败,咖啡和其他农产品的价格持续下跌。她离婚,身体垮掉,野心枯萎了。在希望破灭的尾声,她却听到了来自上天的笑声。

凯伦用过好几个笔名,其中最常见的一个,也是她在1936年完成《走出非洲》时用的那个,叫伊萨克·迪内森。这是个来自圣经的男人的名字,意思就是“他笑”。

一

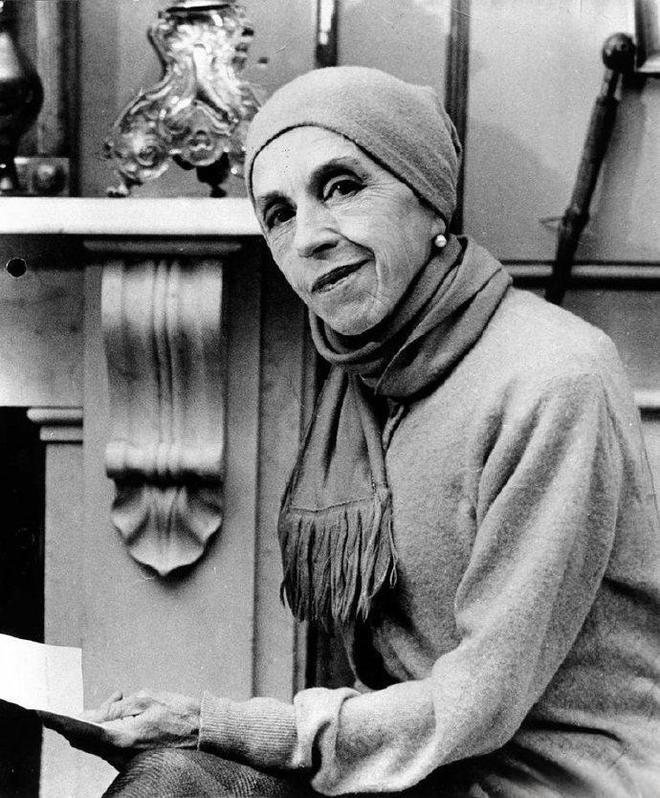

凯伦·布里克森是一个无论到哪里都会被注意到的人。她也始终在求关注,希望有人关注她那张苍白、没有肉、但并不垮塌的脸,关注到她明显营养不良的身材,关注到她树根一样的双手。在来到非洲五年后,她患上了厌食症,为了更瘦一些,服用过她能找到的最强力的泻药。她的头发开始成片地脱落,她找了一顶像头巾一样的帽子,戴上之后紧紧地裹住额头,竟然把整个光秃秃的脸绷成了一张精致的面具。但她的眼睛目光炯炯,谜一般充满活力。她的微笑不自然,但依然很灿烂。

凯伦1913年去往非洲,是因为她的先生在那里。但是,她却要把故事的起因从父亲那里说起:

“父亲是一个丰富多彩的人,他在27岁去了美国,在中部的大平原上,和一群土著印第安人一起生活。他为自己建了一座木屋,用丹麦的一个地方给木屋命名,他又年轻,又快乐。他猎取动物的皮毛,成为一名皮毛商人。他主要把皮卖给奇佩瓦人,然后用赚来的钱给他们买礼物。 所以你看,我作为他的女儿,很自然地也要离开丹麦。我去非洲,和那里的土著人生活在一起。”

而父亲的影响还不止于此。父亲是个写作者,从北美回国后写出了几本书。父亲还是一个自杀的人。1895年,凯伦不到10岁时,父亲用一根鞋带上吊了。童年在此刻戛然而止。父亲为什么自杀?凯伦告诉每一个问她这个问题的人说:因为我父亲染上了梅毒。

没有人能查证这事的真伪,我们宁可相信凯伦的说法,因为她自己的生命,也被梅毒所改变。当然,梅毒来自于她的丈夫。可是她和丈夫又是表姐和表弟的关系,这种近亲婚姻,似乎注定要引起一些不幸。发现自己染上了梅毒,凯伦说,“你知道吗?上帝总在开玩笑”,而早在希腊人的时代,人们就懂得,神灵开的玩笑通常都是很残酷的。

凯伦讲的自己的故事虚虚实实。然而,优秀的故事总是拥有一眼就可信的素质,它来源于作者对故事充分的忠诚。凯伦20多岁就在写故事,她会有意地把自己和自己家人的事情,编织到虚构的叙述之中。在字句之间,一种尊严感耸立了出来;讲故事不是为了报复自己所受的伤,而是为了理解和接受自己的处境。

二

“在我确诊染了梅毒之后,我只有两种选择,要么杀死我丈夫,要么接受我的处境。”凯伦曾这样说。

她没有杀死丈夫。她在1921年和丈夫离了婚。她说:“有一种想法生了根:通过回忆和思考,在想象中重复我的生活,来证明我自己配得上它,无论它是什么。”任何人都要设法在困境中幸存,至少要从困境中学到东西——这话并不是自我安慰,而是一个看重叙述、看重想象的人,自觉地重拾活力与热情。

1936年凯伦写完了《走出非洲》。此时她年过五旬,才第一次发表作品。实际上,早在20来岁,她讲故事的才华被发现时,别人就建议她,去当个小说家。凯伦不愿意。她认为,任何一种职业都是不合适的,因为职业会把人限定在一个明确的角色上,最终困住她,使她无法面对生活本身的无限可能。人生的主要陷阱,就是自己的身份,“当个作家没什么不好,可是,如果别人只能通过我的作家身份来认识我,那才是我的不幸。”

在1931年一无所有、疾病缠身地离开非洲时,凯伦想好了要写一写她的非洲。当作家并不是她一直怀揣的梦想,而是在走过一段人生时,顺手捡起来的一个新的身份。

写非洲的什么呢?写非洲是如何消耗她的青春与健康的吗?假如凯伦只想着把自己的冒险、受挫和衰退,变成一个能卖好价钱的故事,那么,我们就读不到《走出非洲》了。这是一本启示和发现之书,也是成长之书。凯伦写的故事可能有虚构,但故事背后的探寻——对自己从抵达到离开这整个过程的意义的探寻,始终是真的。

在凯伦离开非洲前,土著人用土风舞来为她送别,上百人都到场了,盛况空前。年轻人炫露绘着条纹的身体,戴着黑羽毛编成的发冠,和自然界里各种毛色艳丽的雄性动物没有区别;区别在于老人:凯伦专门注视那些老人。平时,这些老人都是沉默、内敛、不张扬的,整天用皮毛、毯子裹着身子。但是现在,皮毛和毯子都不见了,凯伦说,他们仿佛在严肃地宣告某种令人生畏的真理。

老人缓缓地步入舞场,跳起舞来,没有刻意地装扮,单单是他们的存在,就令人难以忘怀。他们并不是一道景观,在凯伦眼里,他们就是自己年轻、健美、充满活力的岁月远去的象征;他们也意味着,非洲在她的脚下离去。一旦离去,就不会返回,可是这离去的动作却是从容不迫的,是以特有的风度走上舞台,而不是灰溜溜地、在别人的忽略和嫌弃中走个过场。

凯伦想到和他们共处的日子。她说:我曾与他们在一起,大家都称心如意。——这句话,有一种不容你不相信的真实。来自西方文明世界的人,或许不容易了解一个道理,而土著人对此无师自通,只是不能表达:那个道理就是,无论人在世上做一些什么,他们都在反映自己和某种力量之间的关联,这力量更高级,更深邃,像皮肤底下肌肉的纤维一样无法看见,像斜着眼睛、嘲讽人类的神。

三

西方有一句谚语,叫做“笑是灵魂的葡萄酒”,意思是说,笑可以滋养灵魂。凯伦的笑,随着她脸上的皮肤越来越脆,而让人看着有些心酸。斯特拉文斯基的音乐,一直陪伴着凯伦的非洲生涯,但她回丹麦之后,以及后来追随她父亲的脚步去往美国时,她就改听爵士乐了。爵士乐中蜿蜒曲折的情绪,让她重温自己在非洲早些年里,真实的低落和忧伤。

美国有一位痴迷非洲的著名作家——海明威,他向美国人介绍凯伦的故事,对她推崇备至。《走出非洲》和凯伦的其他几部作品,在美国广受欢迎,但当1959年,凯伦第一次踏足美国时,她已病体难支,要靠人搀扶才能站起来。她瘦到只剩下70斤,在巡回讲演途中,不得不住了一个礼拜的医院。一个70斤重的成年人,哪怕只是保持微笑,也够她累的了,可是凯伦一直面带笑容,因为她谈论的主题,离不开生活的乐趣。

在《走出非洲》这本书里,凯伦写到一个聚会上,有一位老去的女士站起来说:我真想重过一遍生活,以此证明我没有虚度。

凯伦说:我是这么想的,你不能说,让我重过一遍,看看我是不是虚度了。我想,除非你觉得,生活真的应该过上两遍,否则你就无法说自己不虚此生。

生活不是可以循环演奏的咏叹调,而是一个完整的乐章,是交响乐或者五幕悲剧,也就是说,是一场真正的叙事。它不该重复。所以,只有自信没有虚度的人,才可以说“我想再来一次”,而有这种想法,也正是由于,那没有虚度的生活赐予了她以祝福。