87年,大哥娶了没人要的寡妇,全村都嘲笑他,如今却羡慕他的命好

村口树下的那些笑声,至今还在我耳边回荡。那是1987年初春,大哥结婚那天,人们窃窃私语的声音。

"瞧瞧,王大壮娶了寡妇,还带个拖油瓶,真是癞蛤蟆想吃天鹅肉!"树下的老杨头咂摸着烟袋锅发出感叹,旁边的人应和着,笑声在初春的寒意中格外刺耳。

春风还带着凉意,老槐树刚抽出嫩芽,我站在院子里,心里像打翻了五味瓶。大哥今天要娶媳妇了,可村里人却像看笑话一样。

我家在村东头,三间瓦房,一个小院,院墙是用土坯垒的,年久失修,缺了几处口子。正房门前有棵老桃树,已经开了花,粉白的花瓣映着贴在门上的大红喜字,有种说不出的违和感。

父亲早年因病离世,母亲和大哥硬是把我拉扯到了初中毕业。大哥王大壮,生得高大结实,方方正正的国字脸,深深的双眼皮下是一双略显木讷的眼睛。他话不多,从不和人争执,村里人都说他老实巴交、憨厚。

大哥在村里的砖窑厂做苦力,每天天不亮就出门,满身黄泥回来。三十岁了,脸上已经有了风霜的痕迹,手掌粗糙得像树皮。三十岁的年纪,在我们村里,已经算是大龄青年了,别说媳妇,连个对象都没有。

倒不是没人给他说过亲,村里婶子们也热心张罗过,可那些姑娘见了面就像石沉大海,再无消息。久而久之,村里人都说大哥可能要打光棍了。

李翠花是隔壁杨家村的,二十七岁,有个五岁的儿子。她丈夫去年在煤窑里出了意外,听说是顶上的煤层突然塌了,压在了他身上。那时正是八六年的冬天,雪下得很大,连山路都封了,等把人抬出来,早就没气了。

翠花长得不算美,脸色有些黝黑,鼻梁上还有几颗小雀斑,但有双明亮的眼睛,眉毛浓密而有神,脸上总带着倔强的神色。她梳着一条粗粗的辫子,身材不高却结实,一看就是能干的庄稼人。

大哥是在县城集市上认识她的,那时她正挑着一担竹编的篮子去卖。大哥后来告诉我,翠花那担子比她人还高,却挑得稳稳当当,走路不带喘气的。他上前帮她放下担子,两人就这么认识了。

"我就喜欢她能干,还有骨气。"大哥难得一见地跟我说了这么长的一句话,脸上带着几分羞涩,眼睛却亮得惊人。

母亲当然反对,她朝着灶台狠狠地剁着韭菜,刀铛铛地砍在木板上。"娶个寡妇,还带着孩子,这日子咋过?人家在背后指不定怎么戳脊梁骨呢!"母亲的眼圈红了,声音却是硬邦邦的。

大哥站在一旁,低着头不说话,但攥紧的拳头显示着他的决心。那一刻,我突然觉得大哥不再是那个沉默寡言的老实人,他的眼里有了火。

。"这王大壮是上辈子缺德事干多了,这辈子找不着媳妇,只能捡人家不要的。"村口的老李婶绞着手帕,叹着气说。"听说那翠花前头男人死得不明不白,命硬啊,小心克死王大壮。"旁边的人跟着附和。

但大哥这辈子第一次对一件事如此坚持。家里争吵了几次,母亲眼看拗不过,最后也只能叹口气,默认了。"随你的命吧!"她转身进了里屋,肩膀微微颤抖。

婚礼很简单,只请了几桌亲戚。院子里挂起红灯笼,贴了几张喜字。村里的大喇叭响了一上午,放着《大海航行靠舵手》和《众人划桨开大船》这样的歌,给冷清的婚礼增添了几分热闹。

翠花穿着一件不太合身的红棉袄,那是大嫂家的旧衣服改的,有点儿紧,袖子也短了点。她领着小强来了,一只手紧紧牵着孩子,一只手提着个竹篮,里面装着她的嫁妆——几件衣服和一床旧棉被。

小强瘦小的身子躲在翠花身后,怯生生地看着这个陌生的院子。他穿着一件深蓝色的小棉袄,打了几个补丁,却洗得干干净净。头发剪得很短,露出圆圆的小脑袋,大眼睛黑白分明,透着机灵。

"嫂子,这是我弟弟小文。"大哥介绍我时,翠花朝我笑了笑,那笑容里有紧张也有期待。她伸出手拍了拍我的肩膀,手掌粗糙却温暖。

"小文,听大壮说你学习好,以后考大学了,当老师当医生的,都光耀门楣。"她的声音不大,却很清亮,带着邻村特有的一点儿口音。

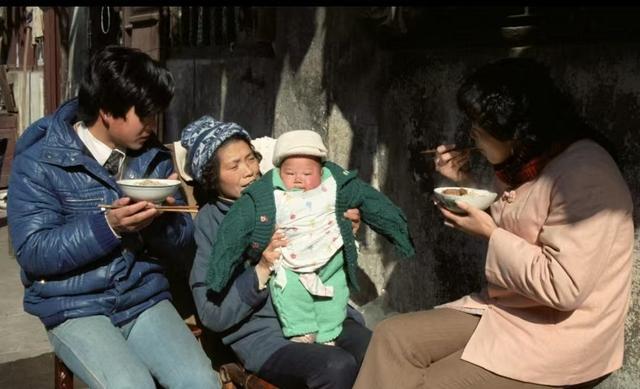

婚后的日子,翠花像是要证明什么似的,起早贪黑地干活。天刚蒙蒙亮,鸡都没叫,她就起来生火做饭。我们家用的是煤球炉子,生火时总要费一番功夫。窗外还是黑的,屋里就飘出了稀饭的香味和烙饼的焦香。

吃过早饭,她就去地里干活,锄草、施肥、浇水,样样不落。回来还要洗衣做饭,晚上在煤油灯下做竹编。我们家那扇破旧的木门让她擦得锃亮,门前的石阶也一尘不染。院子里种上了辣椒和葱蒜,连墙角下也不放过,种了几株南瓜,藤蔓很快爬满了院墙。

小强很快和我亲近起来。有时我放学回家,会看见他蹲在院子里玩泥巴,捏出各种小动物,有时还会用树枝在地上画画。见了我,他就扔下泥人,笑嘻嘻地喊"小叔"。那声音比春天的雨水还要清脆。

"小叔,今天老师表扬我了,我的算术考了九十五分!"他兴奋地从书包里掏出卷子给我看,那卷子折得方方正正,一看就是宝贝似的护着。我摸了摸他的头,心里有种说不出的感觉。

母亲对翠花的态度也慢慢软化了。一开始,母亲总是板着脸,话不多说。可是看着翠花勤快的身影,看着她把家里收拾得井井有条,看着小强懂事的样子,母亲的眉头一天天舒展开来。

一天晚上,我看见母亲偷偷塞给小强一个红糖馒头,小声说:"乖孙子,长身体。"小强接过馒头,甜甜地叫了声"奶奶",老人家眼睛一下子就亮了。

日子虽然清苦,却也踏实。只是村里的闲言碎语像秋天的野草一样难以铲除。刚开始,村里人见了翠花总是冷着脸,或者背后指指点点。尤其是翠花怀孕后,有人说是命硬,克死了前夫,又要克大哥。

"这孩子怕是保不住,"村里的赵婶子在水井边洗衣服时小声说,"我听说寡妇再嫁,头胎多半不顺。"我提着水桶经过,听见这话,心里又气又急,可又不知道怎么反驳。

翠花好像没听见这些话似的,依旧埋头干活,脸上的笑容不减。只是有一次,我看见她一个人在院子后面的老槐树下抹眼泪,肩膀微微发抖。

"嫂子,别难过,"我走过去小声说,"他们不了解你,总有一天会知道你的好。"

翠花擦干眼泪,朝我笑了笑:"没事,我不在乎。你大哥对我好,你们家待我好,别的我不在乎。"

那年冬天特别冷。北风呼呼地刮,雪下了三天三夜,把村子裹成了一个白色的茧。屋里生着炉子,贴着窗户纸的窗子上结了一层厚厚的冰花。小强得了高烧,整个人烫得像个火炭,嘴里一直喊着胡话。

大哥背着他去了镇上医院。我看着他们的身影消失在茫茫大雪中,心里忐忑不安。当天夜里雪更大了,他们回不来,我和母亲在家急得像热锅上的蚂蚁。母亲点了一盏煤油灯,放在窗台上,说是给他们指路。

第二天天刚亮,就看见大哥踏着齐膝的积雪,背着小强回来了。他的脸冻得通红,嘴唇青紫,头发和眉毛上都结了冰霜,连胡子也是白的。

"医生说是肺炎,打了针,要多喝水。"大哥说话时呼出的白气在空中凝结成霜。他的声音有些沙哑,嘴角还有些干裂的口子。

翠花哭了,那是我第一次见她哭。她一边煮姜汤,一边抹眼泪:"大壮,对不起,给你添麻烦了。"

大哥摆摆手,搓着冻僵的手说:"傻话,小强是我儿子。"他的声音不大,却坚定得像冬天的土地,冻得再硬也掩不住其中的温暖。

就是这句话,让翠花的眼泪流得更凶了。她转过身,背对着我们,肩膀剧烈地抖动着。母亲走过去,轻轻拍了拍她的背,递给她一块手帕。

那一刻,我突然明白了什么是家。不是血缘,不是门第,而是心与心的相连,是患难与共的踏实。

小强很快好了起来,腊月里还能到院子里堆雪人。家里的气氛也暖和了许多。那个冬天,翠花每天晚上都做竹编。我们家的老台灯罩着发黄的灯光,照在她灵活的手指上。大筐小篮,簸箕灯笼,她的手下变出各种各样的东西来。

大哥下了工回来也帮着干。他的手指粗糙,笨拙,编得慢,可是很认真。有时候竹片扎了手,流出血来,他也只是皱皱眉,吮一下手指,继续干。

我的书桌上不知何时多了一个精致的竹编笔筒,六角形的,编得密不透风,用红漆点缀了几朵小花。那是小强送给我的礼物。

"小叔,这是我跟妈妈一起编的,你喜欢吗?"他献宝似的看着我。

"喜欢,真喜欢!"我把笔筒放在书桌最显眼的位置,心里暖融融的。

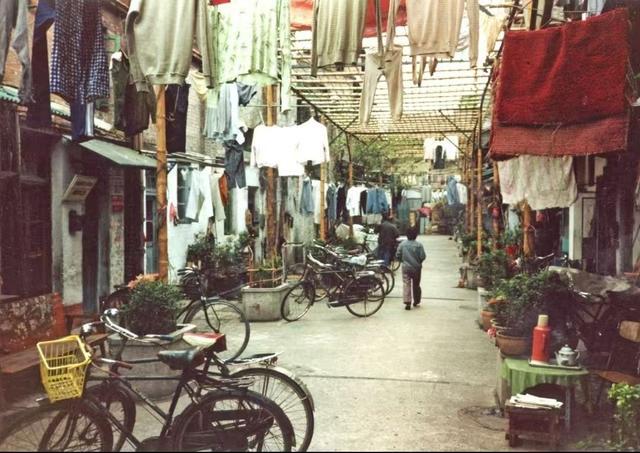

春天来了,大哥在家后面的空地上搭了个棚子,用几根木头架起来,上面盖了几块石棉瓦,专门做竹编。翠花的手艺很好,编的篮子、筐子在集市上很受欢迎。大哥也跟着学,虽然手笨,但也能编些简单的东西。

有一次在集市上,我看见一个城里人提着翠花编的花篮,对同伴说:"这手艺真不错,比城里商店里卖的强多了。"翠花听见,笑得眼睛都眯成了一条缝。

回家后,她兴奋地跟大哥说这事。大哥虽然嘴上不说,但眼睛里的光亮得很。那天晚上,他们商量着把竹编的品种扩大,做些更精致的东西,卖到城里去。

我初中毕业那年,考上了县城的高中。当我拿着录取通知书回家时,全家人都高兴得不得了。大哥拍着我的肩膀,难得地露出了大大的笑容。翠花连忙张罗着做了一桌好菜,还蒸了一屉枣花馒头,说是庆祝。

可是高兴过后,一个现实的问题摆在了面前——学费。县城高中一年的学费和住宿费加起来要两百多块,还不算书本费和生活费。这对我们家来说,是一笔不小的数目。

大哥翻出了压箱底的钱,拆了一层砖头才掏出一个铁盒子,里面放着几十张皱巴巴的钱,都是他这些年省吃俭用攒下的。数了数,还差不少。

那天晚上,我在院子里乘凉,听见翠花和大哥在屋里说话。月光透过窗户纸,在地上投下两个模糊的身影。

"我有些积蓄,你别问从哪来的,就当是我的嫁妆吧。"翠花的声音很轻,却很坚定。

"不行,那是你的救命钱。"大哥的声音低沉。

"小文是我弟弟,他有出息,以后是要当大学生的。"翠花顿了顿,"我和你过日子,不会饿死的,别担心。"

后来我才知道,那是翠花这些年一点一点攒下来的钱,包在一块花手帕里,藏在她的嫁妆箱底下,原本是给小强上学用的。

上学那天,大哥骑着自行车送我去县城。车子是村里唯一的一辆二八大杠,还是借的。车后座绑着我的行李,一个蓝布包袱,里面装着几件换洗的衣服和被褥。大哥蹬得很吃力,汗水顺着脸颊流下来,打湿了衣领。

到了学校门口,他从口袋里掏出一个纸包,递给我:"这是学费和生活费,够用了。有事就写信回来。"

我接过沉甸甸的纸包,突然不知道说什么好。阳光下,大哥的脸上有了皱纹,眼角布满了细细的纹路,皮肤黝黑粗糙。我记得父亲去世时,他才二十出头,现在已经是中年人的模样了。

"大哥,我会好好学习的。"我说,声音有些哽咽。

大哥拍了拍我的肩膀,转身骑上车走了。我站在校门口,看着他的背影渐渐消失在尘土飞扬的公路上,心里又酸又涩。

县城的生活不易,我省吃俭用,住的是学校最便宜的宿舍,八个人挤在一个房间里,冬冷夏热。饭菜也简单,大多是白菜豆腐,肉食少见。但我每天都努力学习,想着早点出人头地,不让家人再受苦。

假期就回家帮忙做竹编。翠花教我一些简单的技巧,我学得很快,没几天就能编出规整的篮子来。大哥和翠花的竹编作坊渐渐有了名气,开始接到镇上商店的订单。他们专门去山里找好的竹子,选那种细而韧的,编出来的东西既美观又耐用。

翠花还试着编一些新样式的东西,比如花架、茶几、装饰品之类的。这些东西在城里很受欢迎,一般人家用不起玻璃钢家具,既美观又便宜的竹制品就成了首选。

他们请了村里几个手巧的妇女一起干,每天早上太阳刚出来,这些妇女就提着干粮来到竹棚。傍晚时分,她们带着一天的收入,笑着回家。连当年笑话大哥的老杨头的女儿也来了,那个曾经对大哥皱眉头的姑娘,如今对翠花满是尊敬。

"翠花啊,当年是我有眼不识泰山,你别见怪。"有一天,老杨头提着烟酒来家里,满脸赧然。他低着头,手里的烟盒捏得变了形。

翠花笑着招待他:"杨叔说哪里话,都是乡里乡亲的。"她倒了茶,又拿出早上蒸的花卷招待他。

那年夏天,翠花生下了一个女儿,取名叫欢欢。一家人都喜笑颜开,连小强也整天围着妹妹转,生怕她哭了。欢欢长得白白胖胖,眼睛像翠花,大而有神,笑起来眼睛弯成两道月牙。

村里人见了翠花,再也不是当年的冷脸,而是热情地打招呼,有时还会送些自家种的菜或者抓的鱼。翠花从不记前嫌,待人一如既往的热情。她说:"人这辈子,遭点罪,受点气,都不算啥,日子过得好,才是硬道理。"

时光如水,悄无声息地流过。十年后的一个秋天,我大学毕业回到村里。火车站修到了县城,公路也通到了村口。远远地,我就看见了村口的老槐树,它还是那么高大,只是树干更粗了,树皮上布满了沧桑的纹路,就像一个历经风霜的老人。

村口的景象却大不相同。昔日的土路变成了水泥路,两旁新盖了不少砖房,有的还是两层的。大哥的竹编作坊已经发展成了小厂,在村西头有了专门的厂房。。

村里很多人都靠这个吃饭。昔日那些笑话大哥的人家,如今都成了他的工人。翠花成了远近闻名的"竹编能手",还被请去县里教课,教那些下岗工人学手艺。

大哥还是那么沉默寡言,可腰板挺得更直了,走路也有了些底气。他不再是村里人眼中的"老实巴交",而是"能干的王大壮"。翠花则像变了个人似的,曾经的黝黑脸色变得白皙,穿着也整洁得体,说话做事更加大方了。

小强已经是一名大学生了,在省城读机械专业。欢欢也上了初中,成绩一直名列前茅。那个曾经饱受非议的家庭,如今成了村里人羡慕的对象。

那天傍晚,我和大哥坐在院子里喝茶。新盖的砖房宽敞明亮,院子里铺了地砖,种着几盆月季和菊花。茶几是翠花亲手编的,精致而坚固。大哥现在穿着件格子衬衫,洗得发白却很干净。那个曾经沉默寡言的大哥,如今谈起生意头头是道。

夕阳的余晖洒在他黝黑的脸上,眼角的皱纹里藏着岁月的痕迹。他的手还是那么粗糙,布满了老茧,却更加有力。

"小文,你说我命好不好?"大哥突然问我,嘴角微微上翘。

我看着院子里欢欢和几个小伙伴追逐嬉戏的身影,看着厨房里忙碌的翠花,想起了十年前村口树下那些嘲笑的声音。风起风落,物是人非,唯有这份踏实的幸福,历久弥新。

"哥,你的命最好。"我由衷地说。

大哥笑了,那笑容罕见地灿烂。"当年要不是娶了翠花,哪有今天啊。"他的声音里满是感慨,"有些缘分,当时看不明白,后来才知道是福气。"

夜幕降临,院子里亮起了灯。翠花端着一盘刚炒好的青椒土豆丝走出来,后面跟着端着米饭和汤的欢欢。翠花的脸上的笑容比十年前还要明亮,岁月没有在她脸上留下太多痕迹,反而让她更添了几分成熟的魅力。

大哥接过盘子,他们的手指在空中轻轻相碰,像是完成了一个约定。那个约定从十年前的风雪之夜,延续到了今天的灯火阑珊。

我忽然想起了那个竹编的笔筒,它一直放在我的书桌上,伴随我度过了求学的日子。时光荏苒,物是人非,但那些真挚的情感却永不褪色。

在这个秋天的夜晚,我突然明白了什么是真正的幸福。不是外人的眼光,不是世俗的评判,而是彼此扶持、相互温暖的生活。大哥和翠花,用他们平凡而坚韧的生活,诠释了这个道理。

村口的笑声早已随风而逝,留下的是这盏温暖的灯,照亮着我们的家,也照亮了我的记忆。在这个平凡的村庄,在这个普通的家庭,我看到了人生最珍贵的财富——爱与坚持的力量。

当年那些嘲笑如今化作羡慕,那些偏见最终被事实打破。人生如此,不是吗?重要的不是一时的得失,而是坚持走下去的勇气。正如大哥选择的那条路,虽然起点坎坷,却通向了幸福的远方。