最严电池安全令出台,可以放心买电车了吗?

25/04/18

导语

那么,新能源汽车市场将迎哪些 " 大洗牌 "?

作者丨杨 晶

责编丨李思佳

编辑丨严旭霞

在全球汽车产业向新能源转型的浪潮中,中国新能源汽车市场近年来呈现出迅猛的扩张态势。回顾过去,2024 年这一年,全国新能源汽车销量一举突破 1000 万辆。这一成就的背后,是对新能源汽车产业的大力扶持,以及众多车企在技术研发、市场推广等方面的不懈努力。

然而,如同硬币的两面,在新能源汽车市场蓬勃发展的同时,也伴随着一系列挑战。其中动力电池的安全问题尤为突出,如同高悬在行业头顶的达摩克利斯之剑,引发了广泛关注。

应急管理部的数据显示,在 2024 年发生的新能源汽车火灾事故中,底盘撞击(占比 37%)和快充热失控(占比 21%)是导致事故发生的两大核心原因。

底盘撞击事故往往发生在复杂的路况下,如道路坑洼、减速带等,当电池包受到外力撞击时,可能会导致电池内部结构损坏,从而引发短路、起火等严重后果。

而快充热失控则是由于快速充电过程中,电池内部温度升高,锂枝晶生长等问题加剧,增加了内短路的风险,进而引发热失控。

尽管央视在 2024 年 6 月援引统计数据指出,新能源汽车的起火概率仍低于传统燃油车,但社交媒体上频繁出现的新能源汽车燃烧视频,无疑对消费者的信心造成了持续冲击。

这些视频在网络上迅速传播,引发了公众的广泛关注和讨论,使得消费者对新能源汽车的安全性产生了担忧,一定程度上影响了新能源汽车市场的进一步发展。

0

1

生命安全不是儿戏

在此背景下,2025 年 4 月工信部发布的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)具有重大的里程碑意义。新国标将 " 不起火、不爆炸 " 这一原本属于企业技术目标的要求,升级为具有法律强制力的规定,被业界誉为 " 史上最严电池安全令 "。

这一举措体现了政府对新能源汽车电池安全的高度重视,以及对保障消费者权益的坚定决心。

与 2020 版标准相比,新规实现了从 " 被动防护 " 到 " 主动免疫 " 的重大跨越。在触发方式方面,新国标进行了全面升级。在传统针刺、外部加热的基础上,新增了内部加热片触发热失控的方法,以模拟电池内部短路等复杂场景。

同时,针刺速度从 0.1-10mm/s 调整为 0.1-1mm/s,使其更贴近实际失效模式。这种更严格、更全面的测试方式,能够更准确地评估电池在各种极端情况下的安全性能,促使企业提高电池的设计和制造水平。

在监测体系方面,新国标也提出了更高的要求。要求热失控后 5 分钟内必须发出报警信号,且报警前后 5 分钟内不得有可见烟气进入乘员舱。这一规定确保了在电池发生热失控时,驾乘人员能够及时得到警示,并有足够的时间采取安全措施。

此外,还建立了 15 年全生命周期电池监测系统,并对数据造假企业实施 " 终身禁入 " 的严厉处罚。这一举措加强了对电池整个生命周期的监管,保证了电池安全数据的真实性和可靠性,从源头上杜绝了安全隐患。

针对底盘撞击这一最大的风险点,新规引入了底部撞击测试。测试中,使用直径 30mm 的钢球以 150J 能量(相当于 30kg 重物从 1 米高度坠落)冲击电池包,要求撞击后电池包无泄漏、起火或爆炸现象。

该测试直接针对中国复杂路况下的托底风险,促使企业加强电池包的防护设计。宁德时代 CTP3.0 仿生蜂窝结构、比亚迪刀片电池的龙骨结构等创新设计,均是为应对此类测试而量身打造的。

这些创新设计不仅提高了电池包的抗撞击能力,还为新能源汽车在复杂路况下的安全行驶提供了有力保障。

面对 " 充电 5 分钟续航 200 公里 " 的技术竞赛,新规设立了 300 次快充循环(SOC20%-80%)后外部短路测试的门槛。相关数据显示,快充导致的锂枝晶生长会使内短路概率增加 2.7 倍。

为了应对这一挑战,比亚迪通过采用 16 个温度传感器 +8 个气压监测点的热失控预警系统,已将预警精度提升至 98%。这一先进的技术能够及时监测电池的状态,提前发现潜在的安全隐患,为电池的安全使用提供了有力保障。

2

到底会影响谁?

新国标的实施对产业格局产生了深远的影响。合规电池系统的成本预计将增加 15%-20%,二线电池企业的改造成本超过 5 亿元,行业集中度可能会提升至 CR3 ≥ 80%。

光大证券预测,在 2027 年整改大限前,30% 的产能将面临关停,固态电池、复合集流体等技术路线将加速产业化进程。宁德时代、比亚迪等头部企业凭借 CTP/ 刀片电池技术的先发优势,正在构筑难以逾越的技术护城河。

这些头部企业通过不断的技术创新和研发投入,提高了电池的安全性能和能量密度,进一步巩固了其在市场中的领先地位。

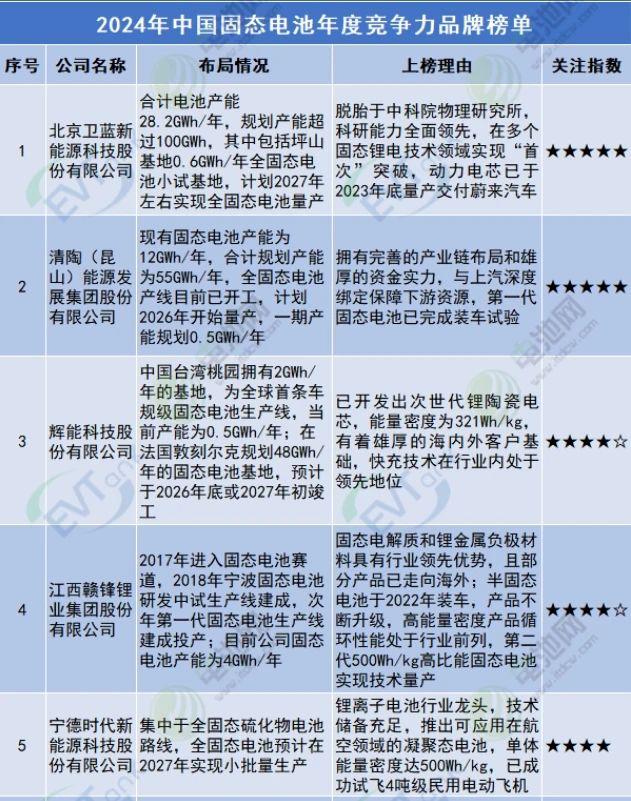

新规还倒逼企业加速固态电池的研发。液态电解液的可燃性缺陷使其难以满足 "2 小时不起火 " 的要求,而固态电解质的热稳定性优势则愈发凸显。赣锋锂业、宁德时代等企业已加大固态电池研发投入,上海洗霸、恩捷股份等材料供应商也同步布局固态电解质赛道。

固态电池具有更高的安全性和能量密度,被认为是未来新能源汽车电池的发展方向。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,固态电池有望在新能源汽车市场得到广泛应用。

新国标的实施不仅重塑了国内市场,更蕴含着技术输出的野心。欧盟在 2023 年将中国电动汽车市场份额推高至 9.3%,但频发的贸易壁垒表明,唯有掌握标准制定权才能突破封锁。中国正通过 " 技术高墙 " 战略,将电池安全标准转化为全球竞争优势。

比亚迪曼谷工厂、上汽中东基地的落子,均是以技术标准为先锋的全球化布局举措。通过输出先进的电池安全标准和技术,中国新能源汽车企业能够在国际市场上获得更大的话语权和市场份额,推动中国新能源汽车产业走向世界。

对于消费者而言,新规带来了三重利好。一是安全溢价,符合 GB38031-2025 标识的车型将在二手车市场形成 " 安全认证款 ",保值率或提升 20%。这意味着消费者在购买符合新国标的车型时,不仅能够获得更高的安全保障,还能在车辆使用过程中减少因安全问题导致的价值损失。

二是使用体验优化,-30 ℃极寒环境测试的强化,缓解了北方用户的续航焦虑;快充安全标准的提高,降低了 " 充电折寿 " 风险。这使得新能源汽车在各种极端环境下都能保持良好的性能,提高了消费者的使用满意度。

三是成本下降,行业集中度提升后规模效应将逐渐显现,2026 年磷酸铁锂电池成本有望降至 0.5 元 /Wh 以下。成本的降低将使新能源汽车的价格更加亲民,进一步促进新能源汽车的普及。

这场电池安全革命既是监管的升级,更是产业进化的催化剂。中国用全球最严标准竖起了技术高墙,这不仅是 1.2 亿用户的 " 生命契约 ",更是中国从 " 汽车大国 " 向 " 汽车强国 " 跃迁的关键一跃。

未来,中国新能源汽车产业将继续在技术创新、标准制定、市场拓展等方面发力,为全球新能源汽车产业的发展做出更大的贡献。

杨晶

中午不睡

下午崩溃

THE END