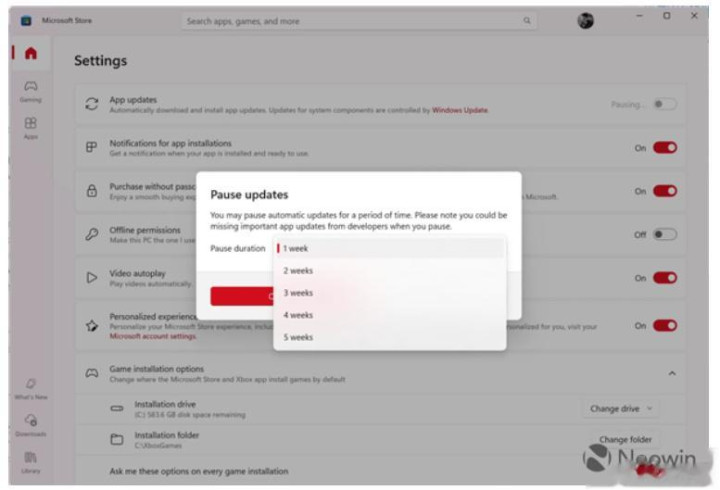

微软应用商店更新策略大变: 用户仅能暂停更新最长五周

微软近日对MicrosoftStore应用商店的更新策略引发热议——那个曾经允许用户完全掌控更新节奏的时代已然落幕。如今,用户面对的不再是"是否更新"的选择题,而是"何时被迫更新"的限时命题。这一变革折射出数字时代平台治理的核心矛盾:在安全堡垒与用户自主权之间,科技巨头正悄然重划边界。

微软声称此举旨在构筑更坚固的安全防线。正如Windows10/11系统通过强制更新封堵漏洞的实践所示,及时修补安全隐患确实能有效抵御网络攻击。数据显示,及时更新的系统遭遇恶意软件入侵的概率降低60%,这种"安全优先"的逻辑在勒索病毒肆虐的当下显得尤为迫切。当零日漏洞可能威胁全球数亿设备时,平台方选择将专业判断置于个体偏好之上,本质上是在履行数字公共安全责任。

但硬币的另一面,是用户自主权遭遇的隐性侵蚀。从可完全关闭更新到仅能暂停五周,从明示的手动安装权到暗流涌动的自动更新机制,这种渐进式收缩暴露出平台权力的扩张轨迹。尤其当用户不知情时系统仍会悄然执行更新,恰似数字空间的"家长制"管理——以安全之名行控制之实。更值得警惕的是,这种模式可能形成路径依赖:当用户习惯被动接受更新后,真正的选择权或将逐渐退化。

微软预留的缓和空间透露出微妙的平衡意图。允许第三方下载渠道的存在,以及Windows1125H2版本承诺赋予用户更多控制权,暗示着平台并未完全关闭协商大门。这种"胡萝卜加大棒"的策略,既维护了安全底线,又为未来可能的用户赋权保留余地。

这场更新规则的改写,本质上是数字时代平台治理的缩影。当科技企业同时扮演服务提供者与规则制定者双重角色时,如何在保障集体安全与尊重个体自由间找到黄金分割点?微软的探索或许给出了阶段性答案:用有限度的强制守护基础安全,再通过技术迭代逐步返还选择空间。而对于用户而言,理解这种平衡术背后的逻辑,或许比单纯争论对错更为重要——毕竟,在这个人机共生的数字生态中,我们既是被保护的对象,也是需要共同参与规则完善的共建者。