从一场春日诗会,看乡村文化振兴的“翁城密码”

" 麦田在对风说话 "" 洗衣液泡沫大膨胀 "" 树上的果子掉下来被踩扁了 " …… 2025 年 4 月 13 日,粤北小镇翁城迎来了一场别开生面的文化盛宴。

当天下午 3 时,翁城春日诗会暨岭南乡村少年大地艺术节在韶关市翁源县翁城镇中大街与广肇会馆内诗意启幕,同时还举办了《翁城孩子的诗》第二辑首发仪式。

这场由韶关市文学艺术界联合会、中共翁源县委宣传部、羊城晚报艺术研究院等联合主办的活动,以诗歌为媒,勾勒出乡村振兴的 " 翁城密码 "。

场景重塑,诗歌扎根乡土肌理

与传统的舞台表演不同,翁城春日诗会打破了 " 台上台下 " 的边界,将诗歌嵌入街巷、商铺与历史建筑中。

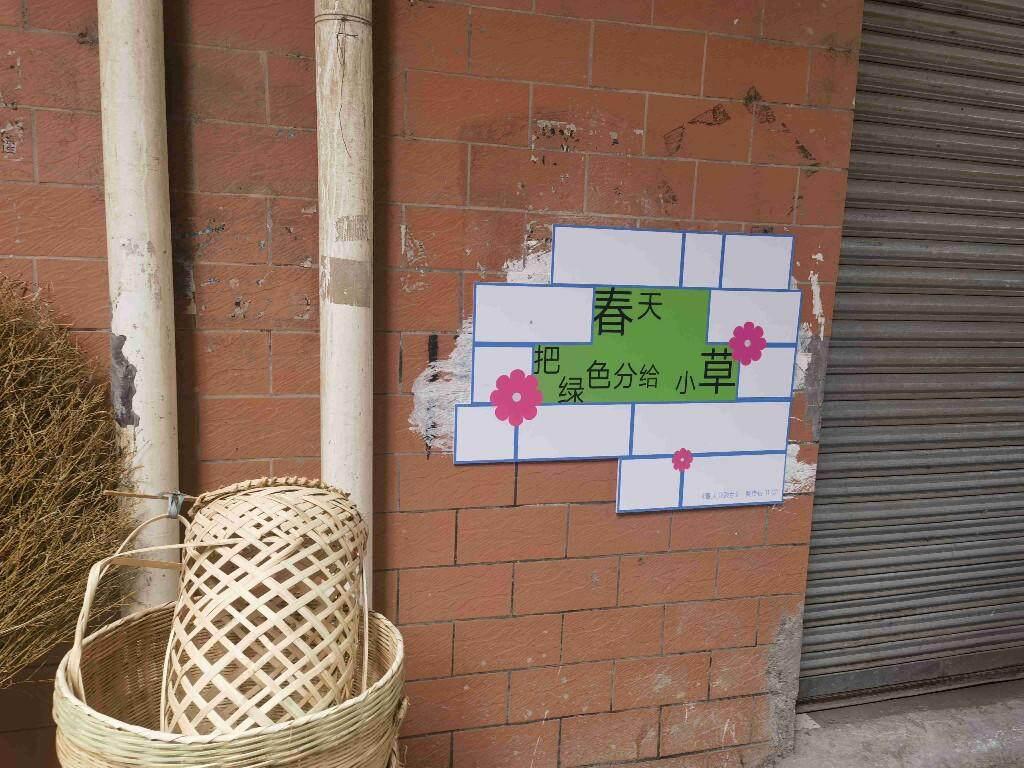

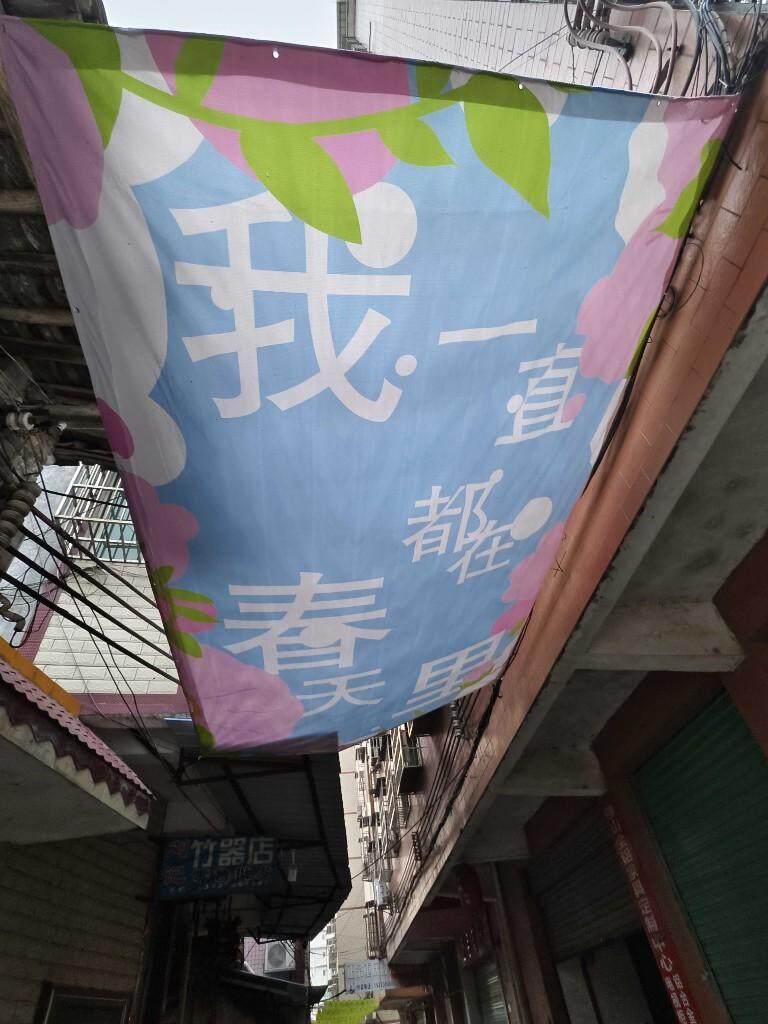

漫游 " 诗歌花园 ",关于诗歌的 100 件的小事化作在空中飘荡的诗歌风铃。中大街的 " 春日长廊 " 里,诗歌遮雨棚、涂鸦墙与风铃随风轻摆,孩子们的诗句如 " 春天把一切都分给了世界 "" 我一直都在春天里 " 被制成装置艺术,与商户的招牌、路人的脚步交织成趣。

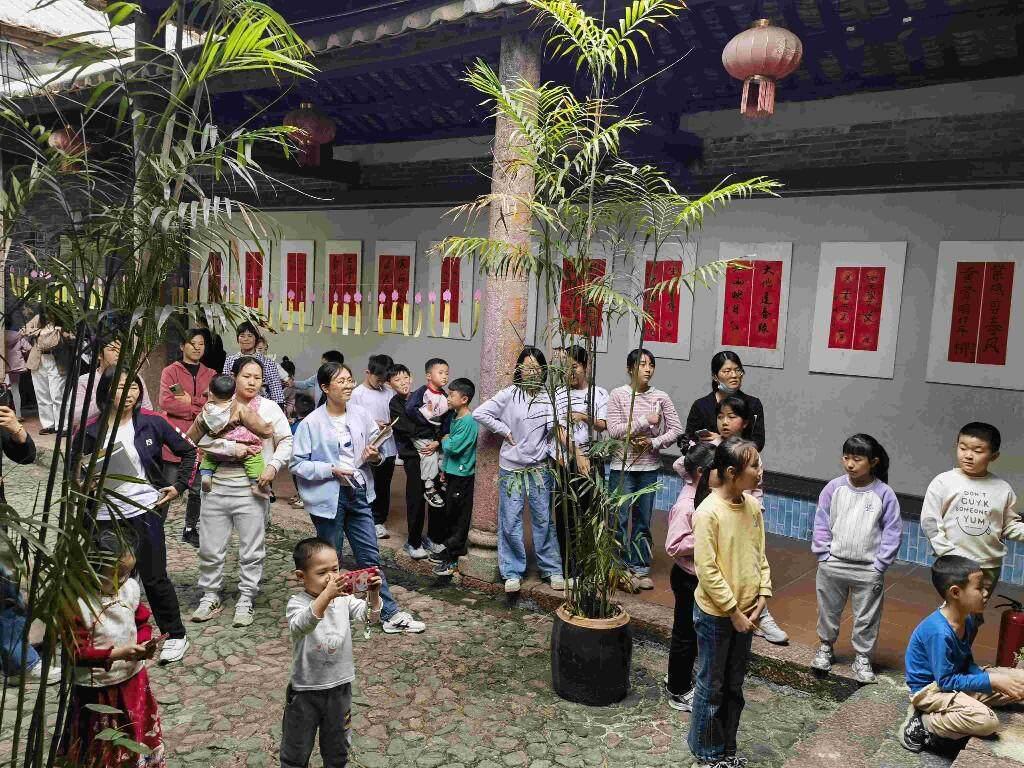

广肇会馆内,百年历史的青砖灰瓦与翁城孩子们的诗歌、童趣画作同框,形成历史与当下的对话,更是融入中大街的商户中,与周遭一起庆贺春天。

" 诗歌不该悬浮空中,而应生长在土地上 ",活动策划者之一陈德道表示,场景重塑让文化真正融入生活,激活了乡村的审美觉醒。

商户的参与更显真实感。一位经营杂货铺的阿姨起初对改造半信半疑,但当设计师程升将她的店面用诗歌元素装点后,她主动提出 " 效果好的话,请你们去最好的饭店吃饭 "。这种从旁观到共创的转变,折射出艺术介入乡村的深层价值——审美不再是 " 包工头的特权 ",而是全民共享的文化自觉。

童心视角,激活文化基因

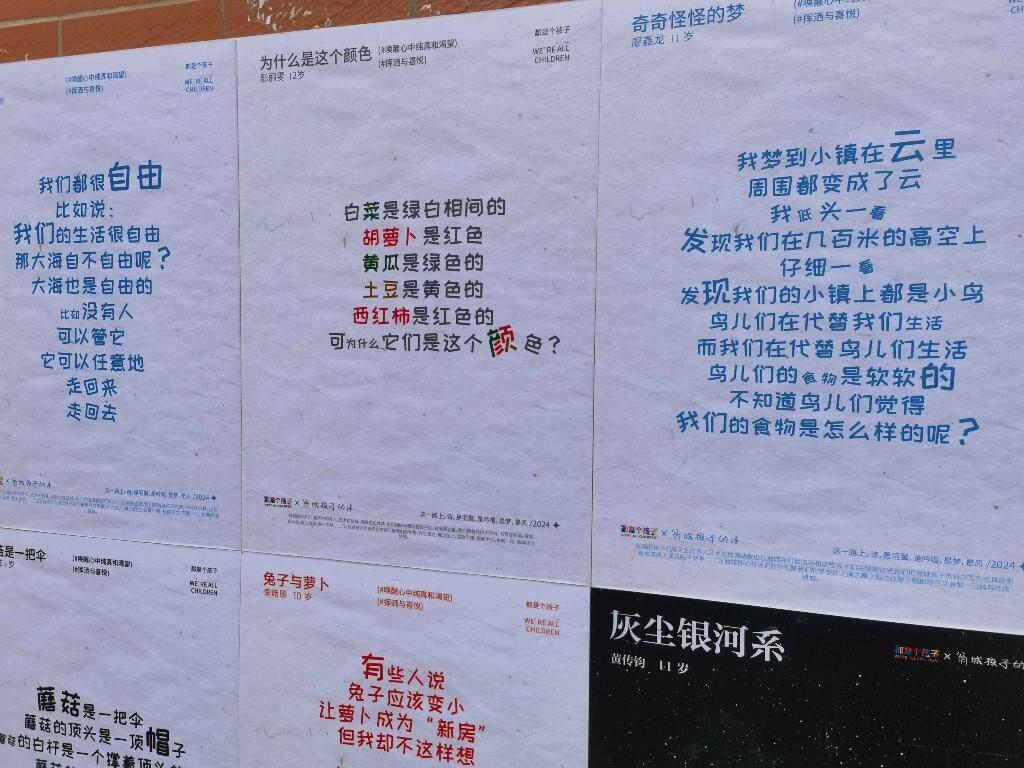

诗会的核心是一群 " 翁城小诗人 "。《翁城孩子的诗》第二辑在活动中首发,收录了 109 首充满泥土气息与天马行空想象的作品。

13 岁的黄霖写下 " 妈妈总想回去那里,是因为……在那里她永远都是个孩子 ";12 岁的黄传钧则描绘 " 傍晚,海浪如一群调皮的小猫,轻轻舔舐着沙滩,又羞答答地离开 ";7 岁邓南皓写下 " 我来到了梦想王国,在这里,有金灿灿的小鸟,它叼着好看的石头 "。这些诗作被制成 " 诗歌花园 " 互动装置,形成全民共创的诗意网络。

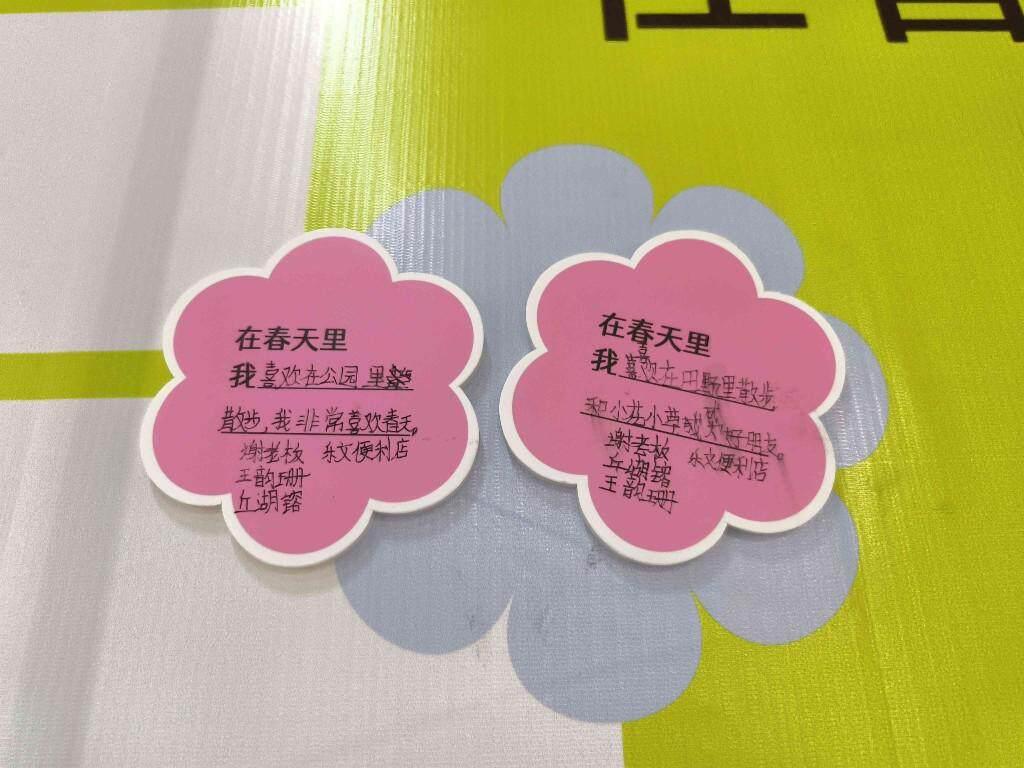

更令人动容的是孩子的行动力。诗会当天,20 名小诗人手持自制诗集,走进中大街的商铺邀请店主共写 " 春天的三行诗 "。一位服装店老板起初摆手推辞,却在孩子的鼓励下说出春天的故事,写下 " 放飞理想的风筝,让理想飞上蓝天 "。

" 乡村振兴需要孩子的眼睛 ",羊城晚报艺术研究院执行院长张演钦认为,童心视角让文化传承摆脱说教,转化为鲜活的情感连接。

翁城实践,乡村振兴的诗意答案

乡村振兴需以文化为魂,翁城正在书写一部流动的镇志。

这座翁城春日诗会的诗歌花园,是由青年设计师程升设计打造,漫游其中,映入眼帘的创意都是她的作品。程升还创作了翁城国风长卷,设计了很多可爱的诗歌宝宝和一系列文创产品。

与此同时," 设计师爆改翁城计划 " 也正在启动。张演钦说,他要跟青年设计师程升一起爆改翁城的菜市场、小学,中大街等地,一定可以把最好的审美带给翁城。

翁城的实践揭示了一条独特路径:文化振兴不是简单的 " 送戏下乡 ",而是通过场景营造、代际共创与历史挖掘,让文化成为村民日用而不觉的生活方式。正如诗歌擂台从 " 无人问津 " 到 " 全民打擂 " 的蜕变——最初五期仅有孩童参与,如今已有成人登台背诵 10 首古诗,甚至七旬老者以方言吟诵《将进酒》,让传统文化焕发新生。

" 文化是乡村振兴最深沉、最持久的力量 ",张演钦在总结中强调,翁城的探索证明,当诗歌走进街巷、科技点亮童心、历史照见未来,乡村便能超越 " 空心化 " 困境,成为诗意栖居的沃土。

文、图 | 记者 欧阳志强