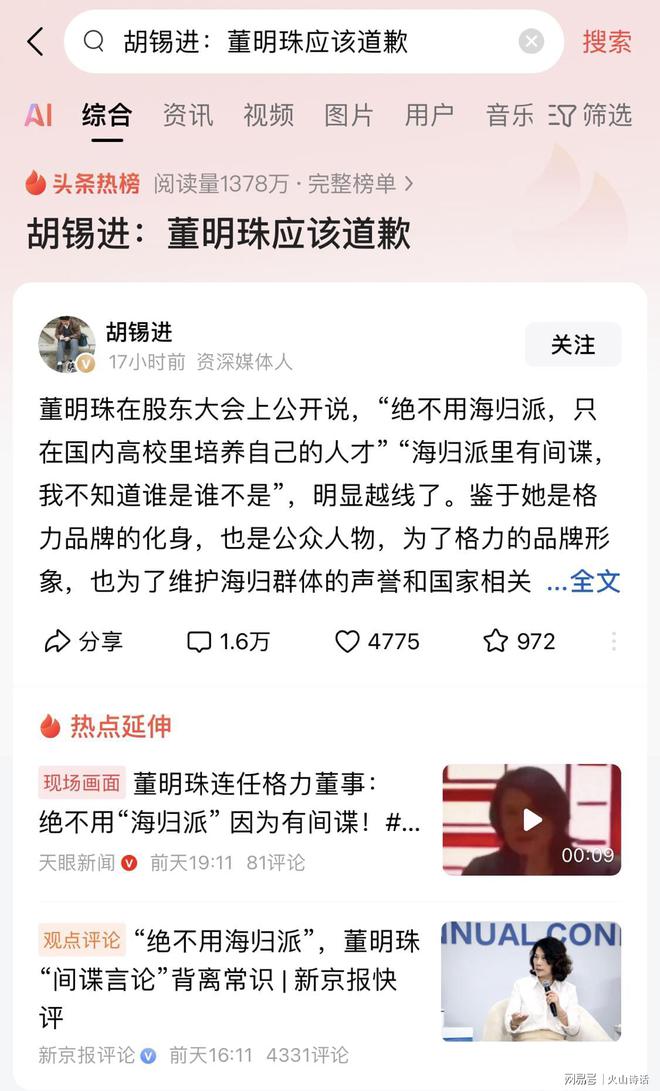

董明珠用人“间谍论”引发争议,专家批言论极端,网友却举手支持

4月24日,有知名博主发帖,一个著名上市公司的负责人,最近在一个公开场合说了这么一段话:“我们在人才培养当中,绝不用一个海归派,原因是因为海归派里面有间谍。我不知道谁是谁不是,在无法辨别是否是间谍的能力下,我只能保守地选择在国内的高校里面培养自己的人才。”这引起了很大的争议,有人说以后再也不买格力的空调了!

这人的言论太极端了,把海归群体简单等同于"潜在间谍",不仅缺乏依据,更可能伤害企业形象和人才吸引力。全球化时代,企业竞争的核心是开放与创新,而非封闭与猜疑。若真想培养国际化人才,更应兼容并蓄,而非以偏概全。

这种言论不仅可能影响消费者选择,更会让优秀人才望而却步。企业家的格局,决定企业的未来。

这究竟是咋回事?

4月22日,格力电器临时股东大会审议通过公司董事会换届选举的议案,董明珠顺利当选新一届董事,并再次当选格力电器董事长。据了解,格力电器如何推进管理层的年轻化,成为投资者关心的热点之一。

董明珠回应称,格力重视人才培养,不是以年龄、资历来衡量,关键在于人才的思想要保持年轻化,有创新能力、责任心及敢于拼搏。并称,“绝不用海归派,只在国内高校里培养自己的人才”“海归派里有间谍,我不知道谁是谁不是”。

董明珠这句话很快在舆论场引发争议,有意思的是,网上形成截然不同的两种论调。

不少媒体以及知名专家下场批驳,观点集中在董小姐这是以偏概全,一叶障目,批判的目的是为了明辨是非,避免相关言论误导公众,以及加重对相关群体的污名化。

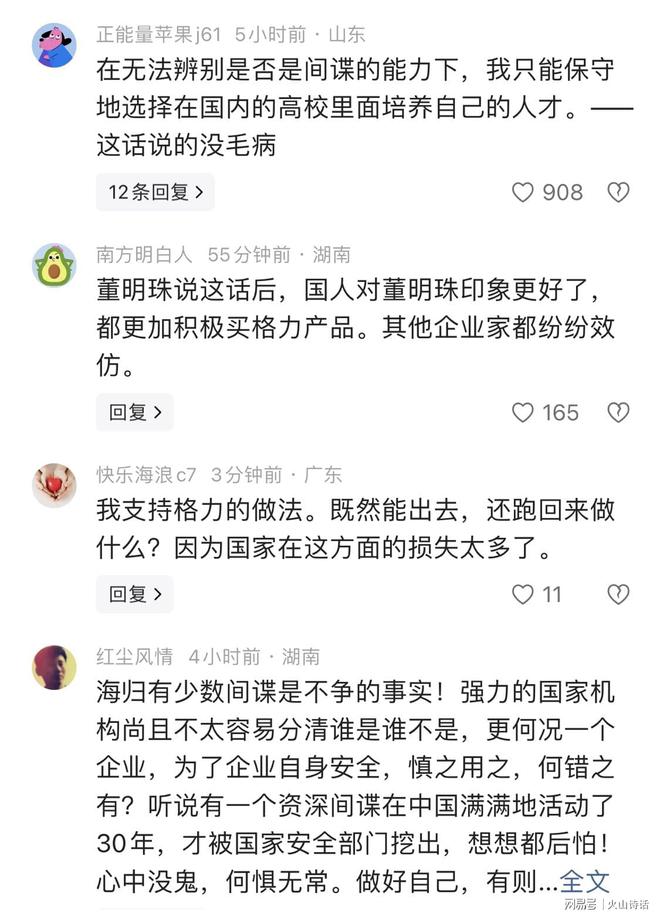

而大多数网友们则旗帜鲜明地支持。有网友认为,在无法辨别是否是间谍的能力下,我只能保守地选择在国内的高校里面培养自己的人才——这话说的没毛病。

甚至有网友表态,我支持格力的做法。既然能出去,还跑回来做什么?因为国家在这方面的损失太多了。

有网友指出,海归有少数间谍是不争的事实!强力的国家机构尚且不太容易分清谁是谁不是,更何况一个企业,为了企业自身安全,慎之用之,何错之有?听说有一个资深间谍在中国满满地活动了30年,才被国家安全部门挖出,想想都后怕!心中没鬼,何惧无常。做好自己,有则改之,无则加勉。

其实,对于董明珠的话,也没必要太当回事,因为现实世界里的一些常识、事实和规律,坚不可摧,不会因为某个人的某句话,以及个别企业的做法,而发生任何改变。

海归派和本土派,并无高低优劣之分,没有人有资格将两者进行区分,甚至捧一踩一。无论什么出身及学历背景,谁能够创造价值,服务国家和民众需求,为经济发展和社会进步贡献力量,都是我们需要并信赖的人才。“不拘一格降人才”的用人观,才是时代真正的主流。

一组数据显示,在2023年我国新晋两院院士中,57.9%具有留学经历。据人力资源和社会保障部统计,截至2023年,70%以上的国家重点项目学科带头人、70%以上的教育部直属高校校长、大部分三甲医院院长,都是留学回国人员。

但是,不可否认的是,海归里有间谍也是不争的事实。如何识别间谍,对于企业来说,确实太有难度。这的确是头疼的问题。当然,防御未必就是一刀切,可以通过多种方式进行甄别和管控。

开放,是这个时代的主旋律,是发展进步的重要动力源泉,“中国的大门只会越开越大”是大势所趋、时代最强音。但是,董明珠的发声也是一种警示,哪怕留学也必须保持高度自律,绝对清白,珍惜自己,才能为国效力。