敦煌遗珍“还乡” 文明对话“回响”

新华社北京4月15日电 题:敦煌遗珍“还乡” 文明对话“回响”

新华社记者史竞男

敦煌文献系统性保护整理出版工程日前发布最新成果——

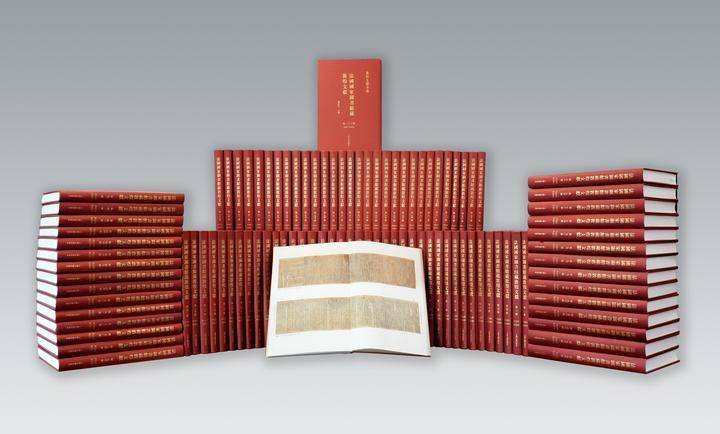

《敦煌文献全集》首批推进项目《法国国家图书馆藏敦煌文献》(全彩版)由上海古籍出版社出版,成为第一种全彩高清出版回归的海外藏大宗敦煌文献,引起各界广泛关注,让以敦煌文献研究为重要范畴的敦煌学再次走进大众视野。

百余册皇皇巨著背后,是流散海外的敦煌遗珍跨越百余年的“还乡”之旅。经过几代学者不懈努力,“敦煌在中国,敦煌学在世界”已成为中国学者文化自信的全新表达。

从“学术伤心史”到“满世界寻找敦煌”

“敦,大也;煌,盛也。”丝路重镇敦煌,见证了多元文明的交汇。

1900年,一个意外之举震惊世界——道士王圆箓在莫高窟清理流沙时意外发现了藏经洞。经卷、绘画等6万余件文物,在这间不到8平方米的洞窟里封存数百年后,重见天日。

这些由多种文字的写本、印本组成的敦煌文献,时间跨越4世纪至11世纪,内容涵盖社会、经济、文化、艺术、宗教、医药及中外文化交流,被誉为“中国中古时代的百科全书”。

然而,国力衰微,文物流失。

1908年,法国探险家伯希和进入敦煌藏经洞,攫取数千件珍贵文献运离敦煌;1910年,法国国家图书馆迎来该馆最丰富的一批东方藏品——伯希和敦煌收集品……

国学大师陈寅恪在为《敦煌劫余录》作序时慨叹:“或曰,敦煌者,吾国学术之伤心史也。”敦煌藏经洞一经发现,即开启了敦煌文献流散世界的命运,最终形成了敦煌文献世界四大收藏主体机构,即英国国家图书馆、法国国家图书馆、中国国家图书馆和俄罗斯科学院东方文献研究所。

此后,各国学术力量纷纷介入,敦煌学逐渐成为一门国际显学。20世纪80年代初,流传着“敦煌在中国,敦煌学在国外”的说法。

- 2025年04月05日 当敦煌遇见乌兰巴托主题交流活动在蒙古国开幕

- 2025年04月03日 【连续报道·报效祖国 建功西部】樊锦诗,“敦煌的女儿”

- 2025年02月24日 【中央媒体看甘肃】敦煌文化“走出去”,惊艳了世界

- 2025年02月22日 【中央媒体看甘肃】敦煌:镶嵌在沙漠里的绿宝石