杨斌:大学因何陷入窘境?

前言

新字的甲骨文

当骨刀刻下第一个 " 新 " 字时,先民们正围坐在燧火旁,以绳结记录日月盈亏。那时的 " 新 ",在甲骨文中是一幅充满力量的生命图景——左为 " 辛 "(楔形木块),右为 " 斤 "(斧头),斧刃劈向树木的瞬间,木屑飞溅处,是断裂亦是新生。

新字的金文

《说文解字》言:" 新,取木也。" 这看似朴素的释义,实则暗藏华夏文明对 " 新 " 的本质认知:新生必始于对旧物的敬畏式破除。

《周易 · 系辞》有云:" 日新之谓盛德,不日新者必日退。" 这十二字道破 " 新 " 字在中华文化中的至高地位。张载 " 为天地立心,为生民立命 " 的 " 新心 ",《大学》中 " 日日新,又日新 " 的 " 新德 ",皆可追溯至甲骨文中那柄劈向永恒的木斧。

-- 邵红

大学因何陷入窘境?

作者简介 PROFILE

杨斌

杨斌博士,清华大学经济管理学院教授,清华大学可持续社会价值研究院院长。开发并主讲清华大学《领导与团队》等精品课程。著有《企业猝死》《战略节奏》(合著)《在明明德》(合著),译有《变革正道》《要领》《教导》《大学的窘境与革新》等。

这本书,《大学的窘境与革新》,作者是两位具有丰富实战经验的管理学者,却不是专门研究高等教育的专家,故而,他们得出结论的方式,很有管理学院课堂上案例深度剖析的味道,而不是从教育理论、教育哲学那些过往熟悉的维度。

图片来源于杨斌教授《大学的窘境与革新》演讲 PPT

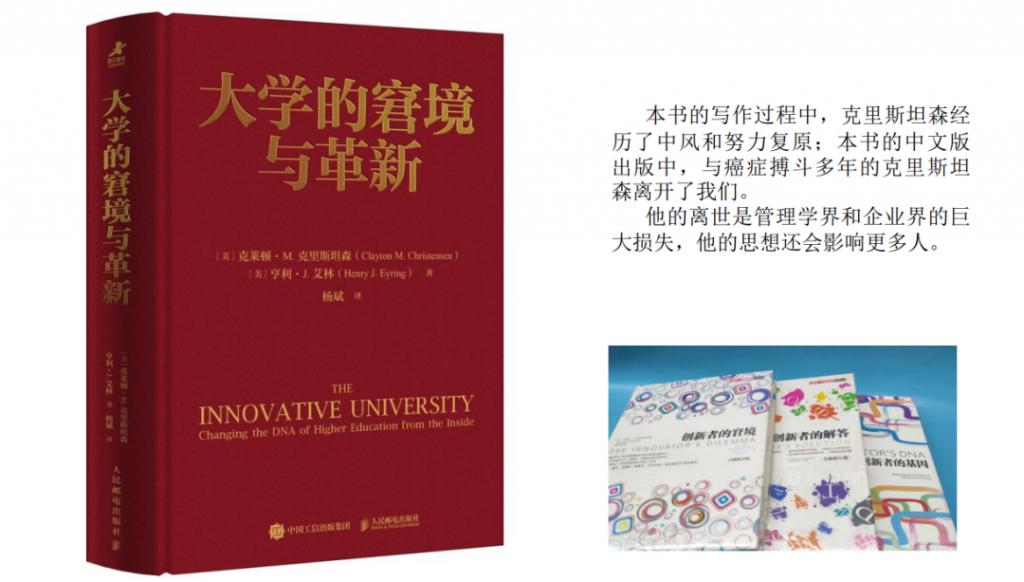

窘境(dilemma)在这里该算是个术语,源自作者之一克莱顿 · 克里斯坦森 1995 年的文章和 1997 年的成名作《创新者的窘境》(The Innovator's Dilemma)。克里斯坦森揭示了看似矛盾的商业悖论,那些管理体系完备、锐意提高竞争力、认真倾听客户意见、积极投资新技术研发的企业,却仍然丧失了市场主导地位的 " 窘境 "。原因是:市场主导者总是会通过延续性创新而 " 过度 " 满足主流客户的 " 需求 ",这里的 " 过度 ",意味着更高的成本投入,却无法被客户感知到并产生支付意愿,等于或超出售价的那部分;这里的 " 需求 " 则是生产者认为的客户 " 显需 ",实际上很可能包括客户自己体会不到或表达不出的 " 潜需 "。" 潜需 " 滋养着低成本的破坏性技术,这些破坏者虽然在满足显需上还无法与市场主导者抗衡,但假以时日," 潜需 " 变成了新显需,变成了主流,且在旧的显需上各家也难辩高下,破坏者就获得成功,主导者就被颠覆、下台。

太多的行业都先后印证了克里斯坦森的理论,他也跟不同的合作者一起继续撰写着新的著作,帮助企业经营者更好地理解在技术与市场博弈中的范式变化,并自觉地跳出窘境。直到他遇上了高等教育这个行业,克里斯坦森的理论似乎没有得到很好的应用,没有什么像样的破坏性创新技术扰动高等教育漫长而单调的增长。经济低迷的时候,确实会有一些关于大学财务危机的警示,但是短暂一段儿预算压缩挺过去后,经济一复苏,需求又回来了,高等教育市场又在新的均衡上开始了新篇章。

图片来源于杨斌教授《大学的窘境与革新》演讲 PPT

看起来,大学似乎是个 " 创新者的窘境 " 理论的例外。

有过一些细致的分析对此进行解释。比如,高等教育的产品或服务的质量存在长期、隐性和复合的特征,很难短期进行显性衡量,大学声誉的惯性比较强,声誉卓著者的主导优势倾向于延续,过去的备受尊敬,常被转换为未来也是更佳选择。

还有一个原因是因为市场存在某种准入门槛,有的国家是授权才能办大学,有的则是办了之后需要定期接受认证才能得以持续。授权和认证的权力,往往掌握在主导者的手上,他们会以自己的实践作为评价标准来规制那些新加入者。这也使得破坏性创新很难发生。

再有一个原因是这个市场中每个机构参与者都是规模节制的玩家,他们控制着学位授予的数量,而不是一味地扩大所谓的市场占有率——那不是这个市场中的打法。所以,只要保持着供给小于需求的大致平衡,只要人们保持着必须得要接受高等教育的 " 刚需 ",那么,市场中的大部分参与者都是吃得饱的,并没有被淘汰的担心。

学费是不是能够付得起?一方面(在北美地区)这要看教育贷款(student loan)服务能否跟得上,另一方面有些奇怪的是,学费的增长似乎总是能够转换成为一种校友们的红利,大学的声誉似乎也会因为学费的增长而获得巩固,并因此还能够通过筹款进一步夯实。前提是就业不发生系统性问题,校友的忠诚度反而增强。

这里面已经附带地加上了几个假设条件,是这出戏能够这样持续一直唱下去的前提。一是(在这些地区)(求学的)青年人口需要不断增加,或至少不是衰减的趋势;二是这些人有足够的支付能力,或者他们认为这个教育投资的回报是可期待的,是划算的;三是高等教育的回报要稳定,以就业来说,高等教育对年轻人(及其家庭)是不是刚需,就业是个试金石。

需要高度关注的是,这些情况在进入到 21 世纪之后,都在发生着重要变化。克里斯坦森去世之前已经看到了其中一些,而这些连同其他几条也在他去世后愈演愈烈。大学的教育成本已经抬升到前所未有的高度,国家支持力度越来越小,得不到巨额的捐赠,很多大学都面临着巨大的财务风险。在美国(以及英国针对国际学生),对学费和生活费敏感的学生(申请者)(以及在美国代表民意的一些立法机构)已经采取各种方式来抵制学费的急速上涨,因为这些上涨的速度甚至远远高过了其他商品和服务的上涨速度。

财务风险首先是由运营成本的增加带来的,这也是学费上涨的基本理由。运营成本为什么会持续大幅度增加呢?研究发现,大多数大学都走在一条 " 更大更好 " 的基因复制之路上。课程数量不断增多,各种专业化的课程不断增加,新的学位项目不断设立,大学努力延聘更优秀也更昂贵的师资,(在北美)也在追求着加入更有声望的体育联盟,新的校区和基础设施不断建设,旧的建筑物也需要翻新改造。

那么能否削减成本呢,通过削减成本来达到收支平衡?几乎所有的大学对于大规模收缩和控制成本都是采取反对的态度,这是由大学这种组织的决策系统、激励机制、文化基因所驱动的。大学通过正式和非正式系统的相互强化,不断追求着 " 更大更好 "(bigger and better)。

图片(1935 年一张不同国家学者在清华交流时的合影)来源于杨斌教授《大学的窘境与革新》演讲 PPT

与此同时,排名和评估还在强化着这一趋势。这里面也有个小一号的窘境(怪圈):如果你不能在排行榜上取得更好的名次,那么申请你们学校的人数就会减少,甚至就业也会变得更逊一筹,这会导致排行走向更差的恶性循环。这就迫使你不得不去参加这些排名并力争(按照排名的指标体系去努力)得到更好的结果,但这一来,排名竞争的内卷也更加剧," 更大更好 " 的竞赛更无法停下来。

在哈佛商学院任教的克里斯坦森教授和长期在杨百翰大学爱达荷分校做校长的亨利 · 艾林教授,通过研究发现了效仿名校(特别是效仿哈佛模式)是大多数美国大学的常规做法。而实际上,效仿者无法承担越来越高的运营成本,又没有哈佛等少数名校那么巨额的捐赠基金,他们的财务可持续性也变得越来越脆弱。

让我们从满足客户(学习者及其家庭)所需的角度进一步思考,这些院校,特别是很多后起、新办的院校,在效仿那些组成名校办学模式的要素时,在参与 " 更大更好 " 竞赛时,所发生的情形。长聘教授制度、学生书院、竞技体育、择优入学、面授教学、四年学制、通识教育、漫长暑假、更多更全的学科与专业等等,都是越来越高的成本的来源,却无法被客户感知到并愿意支付,而也有越来越多的学习者的需求(也许在传统名校眼里是 " 潜需 " 甚至从来没有打算去满足)是那些期待尽快用一种技艺武装自己能够找到一份工作,是期待能够在边工作的同时边提升和丰富自己。有相当多的学习者,其实是并不那么在意校园生活或者面对面教学所带来的体验的,是对学校是否做出了前沿科学创新成果没有那么在意的,是对学校是否培养出拔尖创新人才有些无感的,是对学校的体育竞技队伍在校际比赛中(花费不菲而获得)的名次不那么感兴趣的,是对学校的宣传画册上那么多声名显赫的大教授不那么艳羡的——如果他们不能给自己教课带来实际的价值的话,等等。顺便提示一下,这些名校模式中的要素,其实是在包括哈佛大学在内的名校的数百年发展过程中在某个历史阶段因应某种挑战而出现的,并非从来就有,也非本该如此。举例来说,漫长暑假、校际竞技体育等背后的逻辑,在当今社会可能早已发生了很大变化,但就这么一直做下来了,并试着修补它、赋予它新的意义。

这些 " 名校花样 ",对(倾向于或不得不)讲究实际的学习者(如果不用客户,那就用选择教育投资的个体和家庭)来说,虽然炫酷,看起来很美,但是却并不值得自己花费重金和时间精力去买。另一方面,那些名校不太在意去满足的 " 潜需 " ——工作与学习兼顾的灵活弹性,大大缩短的学制,按需定制的专业与培养方案,立竿见影的学习成果,正滋养着低成本的破坏性创新技术,以及更有效地提供这些解决方案的多样化组织。他们必须也是 " 大学 " 吗?这个问题值得我们共同思考。当我们强调大学要办出特色时,这是大学需求的多样性决定的,需求多样,唯有各具特色的提供者才能满足。需要承认,在短缺时代中,多样性、特色是没有那么大的价值的,而今,一旦进入到丰富时代、过剩时代,逻辑大大不同。

所以,采取效仿名校办学的那些 " 同质化严重 " 的大学或许最先面临 " 破产 ";他们面临的挑战重重——出生率下降和就业形势的挑战带来的申请人数下降,固化的师资和员工、低效运转的基础设施所造成的高额成本,越来越多的企业不再关注学位证书而是看重非大学机构(如训练营和企业培训机构)所提供的技能证书(certificate 或是 credential),这些都让效仿名校模式而成本居高不下、学费高而学习者不认可不买账的那些大学,难以为继,陷入窘境。这种窘境,还会因为人工智能对于高等教育的内容与形式、劳动力市场结构的冲击而进一步加剧。

终究,高等教育行业,没能成为 " 创新者的窘境 " 规律的特例。

2025 年 4 月 26 日杨斌教授在清华经管学院《大学的窘境与革新》演讲现场(摄影:邵红)

但是,在高等教育行业的内部,很难找到对教育组织可持续经营风险足够严肃的讨论,来破解这个 " 窘境 ",也许是因为 " 只缘身在此山中 "。最深刻的内省往往来自于最顶尖的大学的掌门人和学者们对于大学本质的反思、对大学质量的捍卫——那更多是在教育思想和理念的层面,但是对于大学的经营,尤其是那些行业当中困于爬梯登榜的芸芸众校的经营窘境,讨论得却远远不够。其中一个原因是因为没有哪一个利益相关者愿意去面对这只巨大的灰犀牛。大学的经营风险,越来越大,越来越危,也并不只是在美国或者英国少数几个国家当中积聚着。

所以,我们一方面很关心,谁会成为主流大学(尤其是其中除了最顶尖的大学之外的大多数大学)的破坏者呢?满足 " 潜需 " 的破坏性创新技术又会是什么?另一方面,我们也很期待能够给那大多数陷入窘境的大学以逃离窘境、求得新生的解法。也许两个答案会有共通之处,毕竟,不破不立。

这正是克里斯坦森和艾林的这本《大学的窘境与革新》的独特价值所在,他们不仅仅是给全社会拉响了灰犀牛的警报,也认真地给出来自于实践的探索性的解法,并期待更多革新者的加入。

尽管克里斯坦森在 2020 年 1 月离开了我们,没能亲眼看到最近四五年人工智能以日新月异的速度带来的颠覆性创新,但我觉得,他和艾林的这项研究以及这本《大学的窘境与革新》,就仿佛是完美预判到了这一切的发生。如果要是探讨人工智能时代高等教育的未来,不妨从认真地批判性地读完这本书开始,从成为一个主动革新者开始。

注:本文转载自《iWeekly 周末画报》

转载 | MBAChina