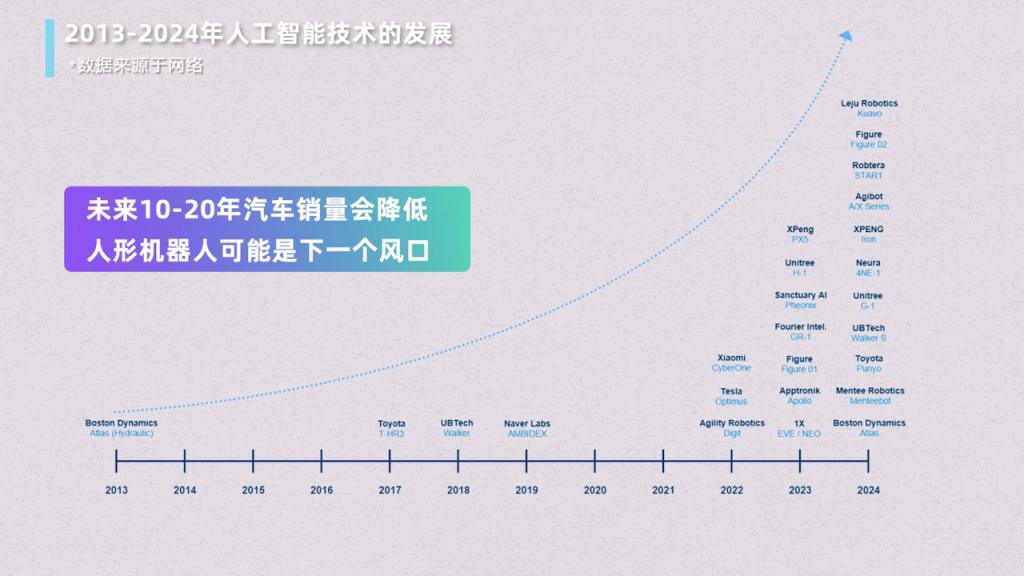

汽车行业的终点就是造机器人?

处于萌芽期的机器人行业,目前面临着哪些问题?车企在这方面进展如何?中国有机会领先全球吗?今天我们继续和大吉来聊一聊机器人。

以下为本期视频文字版:

机器人行业

当务之急是定标准

机器人行业目前正处于一个萌芽期,各种各样的公司专注于不同的细分领域。有的专门做机械手,有的则致力于制造特定的零部件,但整个行业缺乏统一的标准。无论是电池处理方式、控制逻辑还是接口标准,都存在不一致的问题。例如,即使你制造了一个非常优秀的机械手,但它可能无法与其他品牌的机器人兼容。

面对这种情况,有人提出疑问:未来我们是否能够引领全世界在这方面的标准体系?答案是肯定的,因为中国制造已经取得了显著的进步。

就在前几天,一家美国著名的半导体咨询机构发布了一条消息,指出中国的制造业在 AI 领域的成就令美国感到担忧,尤其是在机器人领域,中国已经遥遥领先。以宇树为例,其所有零部件都不依赖于美国供应链,这表明中国在这方面已经有了足够的独立性。

前一段时间,中国还参与了国际养老机器人的标准制定工作,这进一步证明了中国在全球机器人标准体系中的影响力正在增强。大家似乎正处在一个形成共识的过程中,尤其是在未来的两到三年内,硬件标准和技术方向需要快速收敛。我们可以借鉴自动驾驶和智能驾驶的经验。

就像自动驾驶不会一步到位达到 L4 级别一样,机器人技术也需要逐步迭代。当前,不要梦想着一篇论文就能解决所有问题,这样的事情不会马上出现。

因此,在这个阶段,我们需要在技术方向和应用场景上进行收敛。比如,在限定场景下的 L2+ 级别,可以完成一些桌面级别的任务,并且有一些可泛化的场景。只有需求端才能真正推动这一进程。否则,看看现在人形机器人公司的产量就知道了。特斯拉计划第一年量产一万台,但这可能并不现实;而国内的人形机器人公司,即使是那些领先的公司,年产量也仅在几百到一千台之间。这些公司通常都是那种你需要求着他们投资,甚至排队都排不上号的大热门公司。它们处于早期发展阶段,显示出市场需求尚未完全打开。

汽车厂商

造机器人有优势?

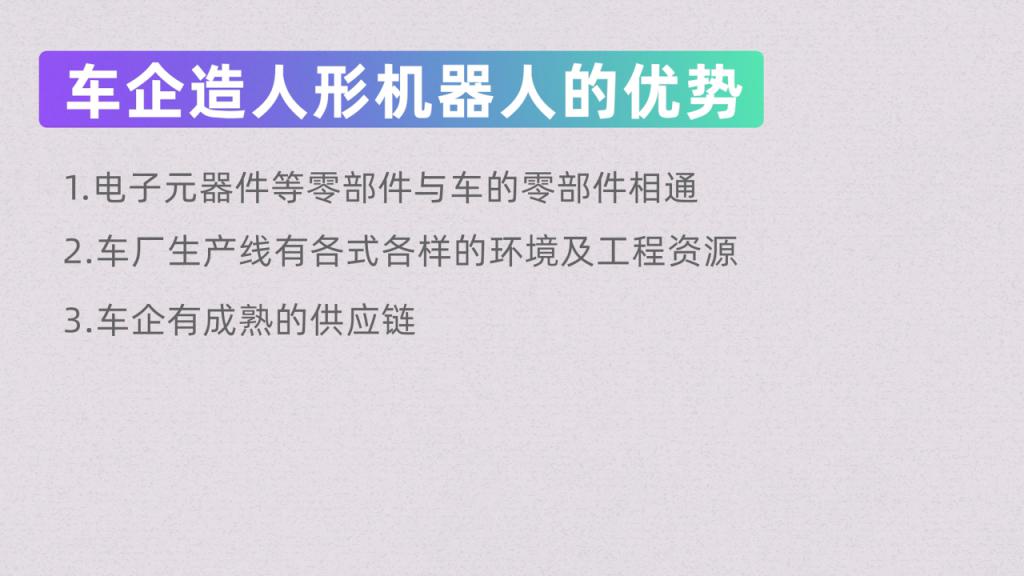

汽车制造商在这个过程中具有独特的优势。由于他们在电动汽车和自动驾驶技术上的积累,可以直接应用于机器人领域。

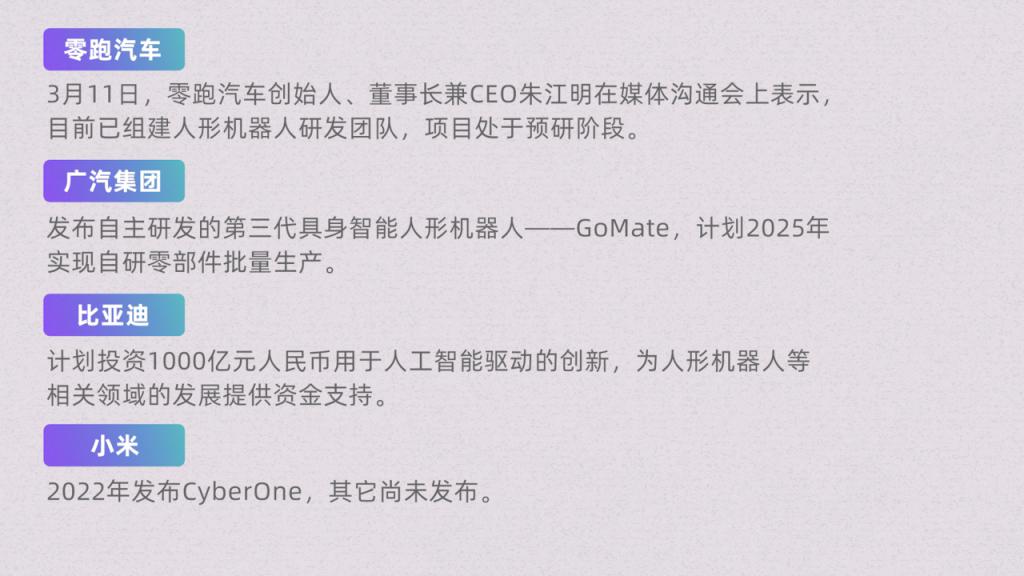

许多汽车厂商已经开始布局机器人业务,如李想、小米和比亚迪等。这些公司不仅具备强大的研发能力,还有成熟的生产线和资金支持,有望在未来的人形机器人市场占据重要位置。

最近的消息显示,零跑汽车的朱江明宣布零跑已经建立了一个团队专门研究人形机器人。广汽研究院之前也发布了一款带轮组的人形机器人,这款机器人的轮子可以收起,并非传统的双足设计。

而比亚迪也组建了团队进行人形机器人的研究,但目前尚未有产品照片公布。小米公司则早已展示了其 CyberOne 机器人,并表示将继续深入研究人形机器人技术。此外,许多汽车制造商通过投资初创公司来涉足这一领域,比如李想汽车就曾在采访中提到过他们计划开发人形机器人,不过目前仍在研发阶段。

尽管各大汽车厂商在战略上都已经布局了人形机器人领域,但大多仍处于未公开或未发布的状态。对于这些企业而言,选择合适的发布时间点至关重要。

宁德时代等公司在电池技术研发上的进展为机器人行业带来了更多的想象空间。无论是动力电池还是家用储能电池的发展,都对提高机器人性能有着重要意义。特别是当考虑到未来可能的应用场景时,如无人机、电动摩托车以及家用电器所使用的电池,都需要不断提高能量密度、安全性和充电效率。

汽车制造商在生产能力和供应链管理方面拥有天然优势,特别是在电动汽车和自动驾驶技术方面的积累,可以直接转化为机器人行业的竞争力。此外,汽车厂商有非常弹性的生产线,对于他们来说,生产两个智能机器人不需要再投资新的生产线。这种灵活性使得汽车厂商在规模化、追求极致效率以及高效现金流方面具有明显优势。

写在最后

因汽车厂商有能力持续投入研发,并迅速将产品推向市场。通过这种方式,汽车厂商不仅可以加速机器人技术的发展,还可以帮助统一硬件标准,促进整个行业的健康发展。

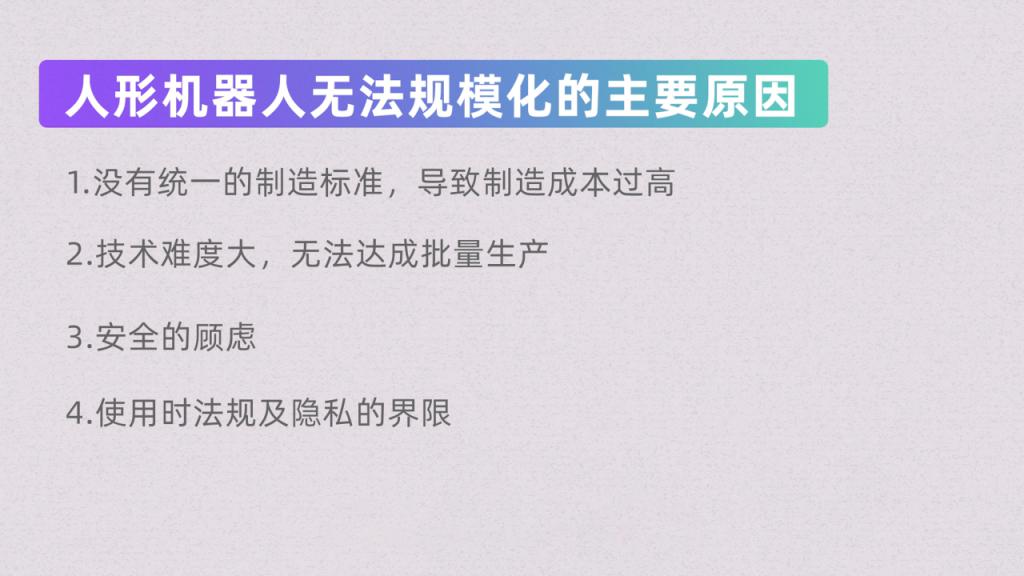

然而,机器人行业仍面临诸多挑战,包括高成本、技术难题以及安全性和法规等问题。由于缺乏标准化,导致各组件的成本较高,影响了大规模生产的可行性。

同时,核心技术如芯片和操作系统仍需突破,减少对外部供应链的依赖。消费者对机器人的安全性存在担忧,相关法律法规尚不完善,这些都是阻碍机器人普及的重要因素。

尽管如此,随着技术的进步和标准的逐步建立,特别是中国在这一领域的快速发展,未来有望引领全球机器人标准体系的形成。通过借鉴自动驾驶的成功经验,结合实际需求,逐步推进技术进步和应用场景拓展,将有助于加速这一进程。

此外,汽车制造商的积极参与也为行业发展注入了新的活力。最终,随着这些问题的逐步解决,机器人将成为每个人生活中的重要伙伴,实现协助工作与陪伴两大功能,为社会带来深远的影响。