我65岁,在老伴一场大病之后才明白:三个富女儿,不如一个穷儿子

"三个富女儿,不如一个穷儿子。"我坐在老伴病床边,听着护工小李这句话,手中削到一半的苹果差点掉落。

窗外,初秋的风卷着几片黄叶,医院的消毒水味道在鼻尖打转。

老伴王兰珍生病那天,我慌了手脚。六十五岁的人了,当了一辈子的老好人,从没这么手忙脚乱过。

那天早上,她刚做好小米粥,突然捂着胸口坐在了那把咱们结婚时就有的老藤椅上,脸色惨白,嘴唇发紫。

"兰珍,兰珍!"我拍着她的脸,颤抖的手指几乎按不对电话键盘,终于拨通了120。

救护车的警笛声划破了小区的宁静,邻居们纷纷探出头来。老马头一个跑过来帮忙,一边搀扶一边絮叨:"老李啊,这些年你照顾老伴,从没吃过一点亏啊,这是咱们院子里有名的。"

病房里,医生说是心脏问题,需要住院观察治疗。我连忙给三个女儿打电话,心里盘算着孩子们来了,这照顾的事就好安排了。

大女儿宝珠在省城做服装生意,电话那头人声嘈杂。"爸,妈怎么了?严重吗?"她问完,又朝旁边喊了句:"小刘,那批货再便宜五块不行,布料成本就这个价!"

"医生说要住院,你能不能回来一趟?"我轻声问道。

"爸,这不赶上秋装新品发布吗?最近店里忙得脚不沾地,我抽不开身,账上转一万块钱,您先用着。实在不行,您找二妹、小妹呀。"大女儿宝珠的声音里满是歉意,却也透着股忙不过来的烦躁。

二女儿明珠和小女儿玉珠也是类似的回答。"爸,沿海这边刚开了分店,我走不开啊。""爸,公司这周有外国客户来考察,我请不了假。"钱很快到账,三万块整整齐齐躺在存折上,可人却迟迟不来。

我摸了摸兜里皱巴巴的医药费单子,叹了口气。自从三个女儿有出息后,她们的生活圈子越来越大,越来越忙,回家的次数也越来越少。平时逢年过节的电话里,总少不了"爸妈,你们也享享清福吧"的客套话。

倒是儿子小林,在外地一家工厂打工的他二话不说,当晚就赶回来了。看到他风尘仆仆的样子,头发里还夹着工厂的铁屑,我忽然想起当年送他去技校时,他说过的话:"爸,我不求大富大贵,只求有一技之长,能照顾您和妈。"

小林的手上有道伤疤,是十年前帮师傅修机器时留下的。他没上大学,是我们家条件最差的一个孩子。

"刘医生,我妈这病要住多久啊?"小林放下行李,一边问医生,一边接过我手中的苹果继续削。他的手法很笨拙,苹果皮断断续续的,不像他妈妈削的那样一气呵成。

"至少一周观察。"刘医生推了推眼镜。

小林点点头:"爸,这几天您回去休息,医院这边我来守着。"

我不肯走,小林知道我的脾气,也不多劝,只是默默地陪在一旁。那几天,他白天请假照顾母亲,晚上打地铺睡在病房的角落里,枕着自己的胳膊。

护工小李看不过去,有一天给我倒水时小声说:"李大爷,您这儿子真孝顺,三个富女儿,不如一个穷儿子啊。"

这话像一把刀子,扎在我心窝上。

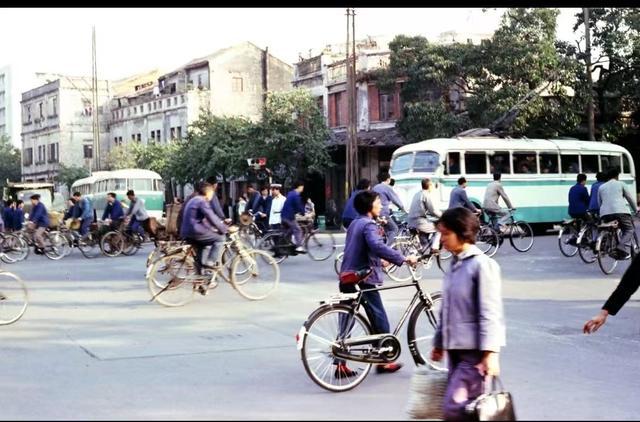

我和老伴年轻时都是市里纺织厂的工人,那时候叫"吃商品粮",在同村人眼里是体面人家。可日子过得紧巴巴的,每个月发了工资,先掰开揉碎地算计着这个月怎么用。

四个孩子的学费和生活费,压得我们喘不过气来。那时候,城里人一家只生一个孩子,我们却有四个,厂里的福利房挤得转不开身。

老伴经常省下自己的饭钱给孩子们买学习用品。记得八十年代末,厂里效益不好,我们连续几个月发不出全额工资,只有基本生活费,老伴就去街上摆摊卖手工编织的毛衣。

那时的冬天特别冷,没有暖气,我和孩子们挤在一个小屋里,靠着煤炉取暖。夜深人静时,我常看见老伴在昏黄的灯光下,手指冻得通红却依然不停地织着毛衣。有次我心疼地劝她休息,她却说:"多织一件,孩子们就多一本参考书。"

宝珠从小就聪明,上高中时就能帮老伴设计毛衣花样,那时候还没有电脑,她就用格子纸一格一格地画,画好后,老伴照着样子织。明珠和玉珠也争气,一个考上了财经大学,一个考上了外语学院。

小林成绩一般,高考没考上,我和老伴没有多余的钱让他复读,就送他去读了技校。记得那天,他拎着编织袋离开家时,回头对我们笑着说:"爸妈别担心,技校毕业就能工作,以后我给你们养老。"

日子就这样一天天过去,转眼二十多年过去了。三个女儿都成家立业,有了自己的小家庭,小林也在工厂做了班组长,每个月寄回三分之一的工资。

"老王,孩子们都有出息了,咱们就要享福了。"这是老伴常挂在嘴边的话。每次说起孩子,她脸上就洋溢着满足的笑容,尤其提到三个女儿时,眼睛里都是光。

老伴住院的第五天,三个女儿终于来了,一个接一个地推门而入,手里提着各种补品和水果。

"妈,您可吓死我们了!"大女儿宝珠第一个冲到床前,拉着老伴的手。

"爸,您也太小题大做了,妈这不是挺好的吗?"宝珠转向我,语气中带着埋怨。

"是啊,我还专门咨询了医生朋友,这种情况很常见,不要太担心。"二女儿明珠附和道,她穿着时髦的套装,脖子上挂着一串珍珠项链。

小女儿玉珠环顾病房,皱了皱眉:"这病房条件太差了,一间住四个人,连个像样的电视都没有,咱们换个好点的吧。"

三个女儿一来,病房里顿时热闹起来。她们七嘴八舌地询问病情,指挥小林去办换特需病房的手续,安排着接下来的治疗方案。

当天下午,老伴就住进了特需病房,一间带卫生间的单人间,窗明几净的,床头还有一台液晶电视。

三个女儿忙着给母亲买补品、水果,打电话联系专家会诊,殷勤地不得了。护士们路过,都羡慕地看一眼:"这位大妈的儿女真孝顺。"

可到了晚上,三个女儿却都找借口离开了。宝珠说晚上还有个酒会要参加;明珠说要去接孩子;玉珠说公司还有个紧急会议。

"明天我们再来。"她们一一亲吻老伴的额头,然后匆匆离去,高跟鞋的声音在走廊上渐行渐远。

只有小林,依然守在病床前,低头剥着橘子。"妈,趁热吃,我剥好的。"

我看着老伴吃橘子时眼角的泪光,心里酸楚难言。

日子一天天过去,老伴的病情渐渐稳定下来。三个女儿每天都来,但从不过夜,每次待不到两小时就匆匆离去。倒是小林,白天帮我们跑前跑后,晚上守在病房里,连厂里的班组长都辞了。

"不是我说,现在的年轻人啊,都忙着赚钱,没几个像您儿子这样的。"收费处的王大姐每次看到小林,都会感慨一句。

有天夜里,老伴突然胸口疼,小林二话不说背起她去找值班医生,那一刻,我看到他瘦削的背影在医院走廊的灯光下显得格外高大。

老伴病愈出院那天,四个孩子都来了。病房外,阳光正好,树影婆娑。

"妈,回家了,开心吗?"大女儿宝珠推着轮椅,小心翼翼地把老伴扶上车。

回到家里,二女儿明珠立刻着手收拾屋子,小女儿玉珠则去厨房煮粥。小林站在一旁,默默地看着三个姐姐忙碌的身影,脸上带着欣慰的笑容。

饭后,我们坐在客厅里聊天。这套两居室是我和老伴退休后用积蓄买的小产权房,七十多平米,在城郊,离老厂区不远。

大女儿突然提起:"爸,您和妈的房子,以后打算怎么处理啊?"

我一愣:"什么怎么处理?"

"就是...以后分给谁。"大女儿支支吾吾地说,眼睛不敢看我。

气氛一下子变得尴尬起来。

二女儿也凑过来:"按理说应该平分,但小林一直在家乡,照顾你们更方便。"

小女儿则直言不讳:"我出钱最多,这次住院的特需病房也是我出的钱。再说了,我们姐妹三个结婚时,家里也没给多少嫁妆。"

我看着他们争论不休,心里发堵。老伴握住我的手,眼中含泪。

"你们在说什么呢?"老伴的声音有些颤抖,"我和你爸还好好的,你们就惦记上这点东西了?"

屋子里一时安静下来,只有墙上老式挂钟的滴答声。那是我和老伴结婚时买的,走了三十多年了,始终不慢不快。

"妈,我不是那个意思。"宝珠红着脸辩解,"我就是怕以后为这事闹矛盾。"

"是啊,妈,我们是为了您和爸好。"明珠也跟着说。

"行了!"老伴突然提高了声音,这在平时是从未有过的,"趁我和你爸还活着,你们就想着分家产?当初我和你爸含辛茹苦把你们养大,就为了看你们争这个?"

老伴说完,站起来进了卧室,重重地关上门。小林跟了进去,轻轻敲门:"妈,别生气,对身体不好。"

三个女儿面面相觑,一时不知所措。

晚上,三个女儿都找借口离开了。大女儿说店里有急事;二女儿说孩子发烧了;小女儿说要赶飞机回去上班。

只有小林留下来,说请了长假,要照顾我和老伴一段时间。

夜深人静,我翻出了一个旧木匣。那是我和老伴的"宝贝盒",里面装着四个孩子从小到大的照片、作业本、还有一些小物件。

我一件一件地翻看着。有宝珠上学时得的奖状,明珠织的第一条围巾,玉珠画的全家福。我拿出小林上学时用的铅笔头,已经短得几乎握不住,却舍不得丢。还有他初中毕业给我们的贺卡,上面歪歪扭扭地写着:"谢谢爸妈的养育之恩,我会努力赚钱让你们享福。"

看着这些记忆中的碎片,我不禁红了眼眶。门吱呀一声开了,老伴站在门口,她似乎刚哭过。

"老李,你在看什么呢?"她走过来,坐在我身边。

"看咱们的宝贝呢。"我递给她一张全家福,那是小林高中毕业时照的,四个孩子簇拥在我们中间,笑得那么灿烂。

"孩子们都大了,有自己的想法了。"老伴轻声说,"可我怎么觉得,他们越来越不像小时候了呢?"

我握住她的手:"别想太多,养儿防老不就是个说法吗?咱们还能自己照顾自己呢。"

老伴点点头,却还是忍不住叹气:"我不是怪孩子们忙,可生病这么大的事,三个女儿却都推三阻四的,要不是小林,我真不知道该怎么办。"

第二天,我去找了老邻居王大爷聊天。他是我在厂里的老同事,比我大五岁,经历过更多世事沧桑。

王大爷家的小院里,秋日的阳光照在老藤椅上,暖融融的。他正在收拾他那些老物件,一个个小木盒里装着各种年代的纪念品。

"老李,稀客啊,最近身体怎么样?"王大爷笑呵呵地招呼我。

他看着我欲言又止的样子,端起茶杯抿了一口:"老李,有啥想不通的?"

我把近来的事说了,包括三个女儿为房子的事争执不休,只有小林一直陪在身边照顾我们。

王大爷听完,笑着摇摇头:"老李啊,我家也一样。三个儿子,大儿子在深圳做生意,一年到头见不着几次;二儿子在北京当工程师,忙得脚不沾地;只有小儿子,就在县城里教书,每周都来看我们。"

他顿了顿,继续说道:"儿女如树,有的向南长,有的向北长。心意是大树的根,看不见却最重要。你想想,不是小林比三个女儿孝顺,而是他条件所限,反而有时间陪你们。"

我若有所思地点点头。

"再说了,"王大爷拍了拍我的肩膀,"你现在分房子,不是自找烦恼吗?钱财乃身外之物,儿女的心才是最重要的。"

回家路上,我路过小时候常去的老照相馆。那里早已不复存在,变成了一家手机店。我想起每逢过年,我都会带着全家去那里照一张全家福,作为新年的纪念。

店门口,几个年轻人正低头玩着手机,脸上映着冷冷的蓝光。我突然意识到,时代变了,孩子们的生活方式也变了。

回到家,老伴正和小林一起整理药箱。看到我回来,小林连忙给我倒了杯热水。

"爸,您去哪了?我正想去找您呢。"小林关切地问。

"去王大爷家坐坐。"我接过水杯,看着小林黝黑的脸庞。这孩子从小就老实,话不多,做事却踏实。

当天晚上,我做了个决定。

我开始翻箱倒柜,找出了尘封已久的老相册。相册里有我和老伴的结婚照,黑白的,我们穿着简朴的新衣,脸上洋溢着青春的笑容。还有孩子们的百天照、上学照,一张张记录着我们全家的成长历程。

"老伴,我想办个八十大寿。"我突然对正在织毛衣的老伴说。

老伴惊讶地看着我:"你不是一向不喜欢热闹吗?再说,你才六十五。"

"提前庆祝嘛,"我笑着说,"趁我们还硬朗,把孩子们都叫回来,热闹热闹。"

老伴看穿了我的心思,却没有拆穿,只是笑着点点头:"行,你安排吧。"

我给四个孩子都打了电话,说要提前过八十大寿,希望他们都能回来。三个女儿犹豫了一下,但最终都答应了。

四月的最后一个周末,阳光明媚。我把家里收拾得干干净净,老伴蒸了一锅发面馒头,做了几个拿手小菜。

八十大寿那天,孩子们都来了,就连三个女婿和两个孙子也都赶来了。客厅里久违地热闹起来,欢声笑语不断。

饭桌上,我举起杯子:"今天谢谢大家都来了。虽然我还没到八十,但人生无常,趁着大家都在,我有话要说。"

屋子里安静下来,所有人都看着我。

我拿出准备好的纸,慢慢展开:"关于我和你们妈的财产分配,我想说说我的想法。"

三个女儿紧张地交换了眼神,小林则皱起了眉头。

"这套房子归小林,但要照顾我和你们妈到最后;我和你们妈的退休金和存款,留着养老用,如果有剩余,平分给你们四个。"我顿了顿,环视一周,"大家有异议吗?"

三个女儿面面相觑,没有人说话。小林却红了眼眶,站起来说:"爸,我不要房子,我只想您和妈健健康康的。房子就卖掉,钱平分给我们四个,我保证会经常回来看您和妈。"

我摇摇头:"儿子,不是爸偏心你。你姐姐们都有自己的房子和事业,而你一直租房子住。这套房子给你,也是为了让你有个安身立命的地方。"

大女儿宝珠突然站起来,眼圈红红的:"爸,我知道我们做得不对。这次妈生病,我们都没能好好照顾您和妈,让您寒心了。房子给小林我没意见,他确实比我们做得好。"

二女儿明珠也点点头:"是啊,爸,我们忙着赚钱,却忘了最重要的是什么。这段时间我一直在反思,觉得很惭愧。"

小女儿玉珠抹着眼泪说:"爸,我们以后会多回来看您和妈的,不会像之前那样只顾着工作。"

老伴拉着四个孩子的手,哽咽道:"妈不在乎你们有多少钱,只希望你们常回家看看。真情不在富贵,而在患难与共。以后啊,别为了钱伤了亲情。"

那一刻,我看到三个女儿眼中闪过愧疚。大女儿默默擦去泪水,说下个月要回来住几天;二女儿主动提出每周来看我们一次;小女儿则拿出手机,当场删掉了几个工作群。

"其实,"我环视着满桌的亲人,"我今天叫大家回来,不是为了分财产,而是想告诉你们,亲情比财产更重要。我和你们妈这辈子没有大富大贵,但我们拥有彼此,拥有你们,这就是最大的幸福。"

老伴握住我的手,眼中满是感动。

饭后,我拿出那本老相册,翻到最后一页,那里贴着我和老伴年轻时的合影。照片背面,写着我们的结婚誓言:"相濡以沫,不离不弃。"

"来,我们再照一张全家福。"我招呼大家站好,让小林的大外甥操作相机。

夕阳西下,我和老伴坐在院子里的老槐树下,看着四个孩子在厨房忙碌的身影,相视一笑。老伴靠在我肩上,轻声说:"老李,你说得对,养儿防老不过是句空话,真正的养老,还是靠自己。"

"是啊,"我点点头,"不是穷儿子比富女儿好,而是亲情,从来都不该用金钱来衡量。"

远处,小区里的广播响起了熟悉的旋律,那是我们年轻时常听的老歌。我和老伴跟着轻轻哼唱,仿佛又回到了那个物质匮乏但精神富足的年代。

六十五岁那年,我终于明白:幸福不在儿女的富贵,而在于彼此的牵挂和理解。生命中真正的财富,是那些用金钱买不到的东西——健康、亲情和平淡中的温暖。