首次发现!科研人员在白垩纪有孔虫化石找到它

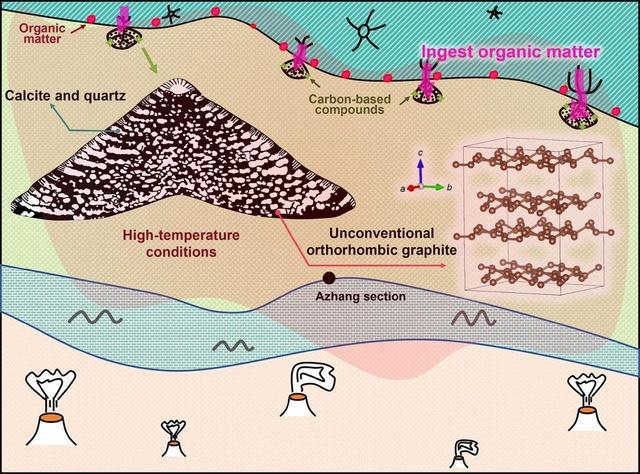

现代快报讯(记者 李鸣)约1.25亿—0.9亿年前的白垩纪中期,是地球历史上火山活动频发、气候剧烈变化的时期,大规模火山喷发释放大量二氧化碳,引发温室效应与海洋缺氧事件,显著影响了全球碳循环和有机质的保存。近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员盛青怡、博士许艺炜通过研究西藏白垩纪的一类有孔虫——圆笠虫,发现非常规正交晶系石墨,其形成可能与白垩纪中期火山活动引发的高温高压环境有关。

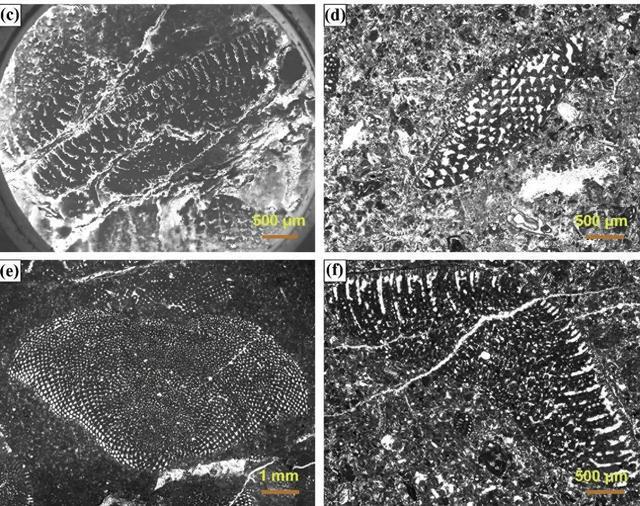

该研究聚焦西藏拉萨地块白垩纪地层中的有孔虫化石,旨在揭示其矿物组成和碳质残留的演化特征,为追溯该时期地质事件提供了新证据。

有孔虫作为从埃迪卡拉晚期延续至今的原生生物,其化石记录了地质演化和环境变迁的关键信息。然而,有机成分在埋藏和成岩过程中易受高温高压等极端条件影响,导致结构降解或相变,传统分析手段难以精准识别其残余物。

科研人员通过对有孔虫化石开展地质-纳米科学交叉研究,尝试多种实验技术手段在有孔虫化石中首次发现了非常规正交相石墨。该地质类研究成果首次发表在纳米科学专业期刊《Nano Research》上。

该发现不仅为白垩纪地质事件提供了直接矿物学证据,也为新型碳材料的多晶型合成研究开辟了潜在路径。

有孔虫是时间和物质的承载者,一直以来都是古气候研究的重要材料,研究长期集中在同位素方面,可惜应用到古生代和中生代样品常有局限。该研究尝试另辟蹊径,采用新技术和理论研究矿物和晶体结构,通过可精确判断时代的有孔虫内的矿物判断火山活动。

此外,该研究方法后续可更多地应用到大火成岩省的研究中,为重建古气候发挥作用。