第一批数字员工, 已经不用人手把手教了?

放在三年前,数字人做直播、当客服还是个会引起围观的新鲜事。

到了今天,随随便便就能刷到不少。像今年WAIC大会上,有几十家公司都在做数字人。不过我们刷到的这些数字人主播和智能客服,大多都是围绕一个产品自卖自夸,回应几个问题就完事。

真正面对数字人的时候,你会发现,它们不太靠谱。

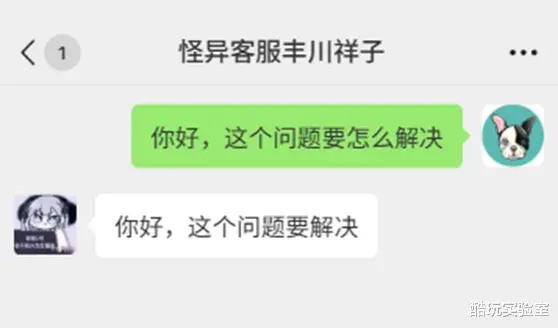

你肯定见过所答非所问,满嘴抽象话的店铺客服。看到这种回答,有四成左右的人都会秒转人工,也有用户由于感到了不尊重而拉黑了品牌。

日常工作面对的环境更复杂,需要理解的专业内容更深,交给数字人就很容易搞砸。为了解决这个痛点,第一批数字员工要培训上岗了。

01 数字员工?AIAgent 与数字人的合成进化版

数字人我们能理解,说白了就是AI生成的人像。数字员工是啥?

我们来思考一个问题,大伙能够理解人类需要工作经验,但AI的工作经验该怎么理解?

如果我向别人介绍一位“有三年写作经验”的小说编辑,大家就能对他的能力有个概念。这是因为人的学习能力相差不多,如果你在一件事上花费1万小时,那你不说专家,也至少是资深水平。

但AI能力是抽象的,对企业来说,它并不是从上家公司辞职来应聘的,让AI来负责什么样的工作?它能做出多准确的决策?它应当具备多少的实际权限?这都是未知数。

给AI赋予一个人格,用具体行业的数据喂给它,让它掌握这个行业熟练工人总结出的“套路”。再用符合人类认识的描述来界定AI重复工作的准确率,就能轻松了解它现有的能力。

这样听起来,是不是就和我们认识一个新同事的思路差不多了?

比如,我们在求职的时候面对HR,我们肯定希望沟通高效、愉快。对于HR来说,自己可能翻了成千上万份简历,但一天的时间也只够和几个人沟通。像这种效率质量两难的问题,数字员工能解决吗?

02 让我们体验一下数字员工主导的面试

带着这个问题,我先试着和数字员工们来了一波对话。

打通视频电话以后,与我们面对面交谈的,就是数字员工“袁宇恒”,仪态看起来非常自然。

打完招呼,对方开始提问一些基本信息。

等我回答以后,“袁宇恒”并不是生硬地接到下一个话题上,而是会继续追问更多细节。这里就看得出来,数字员工是能够对相关岗位的具体要求做出理解的。

接着我开始反问更多工作要求和项目细节,“袁宇恒”也简单回答了一些,不深。

这里看得出来,在这个示例当中大模型学习的数据是比较有限的,不过放在实际工作当中这个问题应该不难解决。

最后对方开始向我索要联系方式,以便交给人类员工进一步沟通。百度智能云这位“袁宇恒”其实有一个现实中的原型,换句话说,数字员工也是人类员工的分身。

其他几位员工里还有可以直接给体验者打电话的,相当于让数字员工掌握一定的权限来自主操作,这里就不展开了。

其实我们可以看到,雇佣这样一个员工不是像以前一样买一台服务器、部署一个Agent到自家机房里。先得让企业学习怎么和AI相处,才能让AI学习怎么给企业干活。而是就像面对人类员工一样直接把任务派发下去,收获的是对应工作的结果。

这些数字员工还能自主进化,吸收现有的工作经验,提高任务完成度。

03 数字人和数字员工的区别:不用人教了

进一步来说,数字员工和数字人,光从名字上来看好像没啥差别,但它们的本质完全不一样。

数字人在电商的应用已经极其广泛,但应用和市场爆发之后,需要完成向商业交付载体的转型。这就意味着数字人的高容错率会被压缩,更需要能够解决垂直领域的精准决策能力。

数字人是形象载体,可以只用人像和语音生成模型对上声线和口型。

大家对数字人的刻板印象就是“花瓶”,数字人提供了会动的人脸,只能在直播间和客服平台对着客户单向输出,至于下单到发货都是由后台的员工来操作。

数字员工是业务决策执行者,需要智能决策“大脑”和拟真交互“小脑”相结合。

由双模型共同驱动,有共情力,能克服客户对AI的心理抵触、根据客户的心理选择合适的推销方案、还能帮助人类员工做出更有效率的决策。

关键就在于决策这一点。

这意味着多模态能力得足够强,在这个基础之上,还需要拥有千行百业的工作“秘籍”SOP,才能对症下药,针对具体工种生成能理解、执行工作任务的员工,还要让生成的形象和行为符合人的观感。

百度智能云的数字员工得益于高性能的算力和模型的支持,在过去Agent的基础上,选择了多Agent系统,这就相当于掌握了多种工具。

另外,工程师们设计了对话仿真系统,能模仿形形色色的人进行仿真对话。相当于让数字员工有了增长工作经验的空间,能更快地、自主地进化成为岗位专家。

至于“小脑”,百度智能云用上了国内首创的4D扫描技术,通过1200个控制维度精准还原微笑、思考等面部肌肉动作。

现在的语音合成模型只要30秒的声音素材就能产生高保真、高自然度的人声,真正做到形神兼备。那么,形神兼备的“他们”最适合什么样的工作呢?

百度智能云在AI Day上提到,第一批数字员工瞄准的市场是教育、汽车、快消和金融领域。

仔细想来,他们之所以选择在这些方向上落地,其实正是由于这些行业平台趋于完善、已经积攒了足够多的SOP,也就是标准化的业务“套路”。

而且这些行业专业门槛并不低、重复性工作又很多。不管是营销售后还是客服其实都需要长时间的培训,数字员工不但能保存人类经验,在做事的同时还能高效带新。

非常有意思的点在于,在这些领域上,数字员工并不会占据专业人类员工的岗位,而是成为专业人员“分身”,承担高耗时低价值的重复工作,反而提高人类员工的效率。

例如浦发银行联手百度智能云打造的首个银行“数字员工”小浦,作为“理财专员”,每月为几十万人提供更有温度的金融服务。

再加上数字员工作为一个新兴的概念,设施和行业标准可能还不够配套。百度智能云为了保证产品能够开箱即用,给各种平台都进行了适配。

不管是移动端还是桌面端,App还是小程序,都有适配。和火了一阵子的Agent相比,使用门槛又降低了不少。

04 数字员工也会成为资深“元老”吗?

目前,企业对数字员工的需求增长速度能达到两位数,前途可期。而在未来,它也可以拥有视觉、触觉。它的进化终究会像人类一样积累经验自我成长,而不再依赖厂家OTA。

也许有一天,数字员工也会成为企业里的资深“老员工”,和人类员工共享知识经验,参与决策,和企业们一同进步。