果然财经|商家假图诱购、买家伪瑕骗退, 电商陷入“AI对轰”

齐鲁晚报·齐鲁壹点魏银科

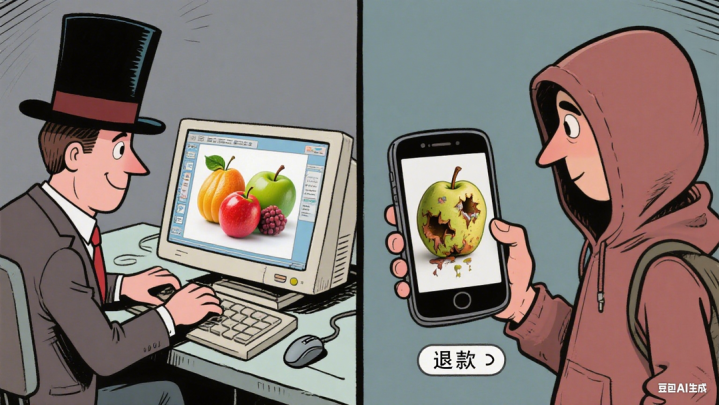

AI既能为商品“美颜”增色,也能被用来伪造“瑕疵”撒谎——电商领域的“AI对轰”,正让买卖双方的诚信底线遭遇前所未有的冲击。这一边,商家用AI生成超现实的虚假产品图,以视觉“陷阱”吸引消费者下单;那一边,买家反手用AI将完好水果P成腐烂状、给全新商品添上“划痕”,靠伪造证据骗取退款。

“买卖双方都在防AI,太累了!”一位资深电商从业者道出了当下行业的尴尬处境。

商家AI假图泛滥:

“货不对板”投诉中,逾30%与AI假图有关

随着可灵、即梦等AI作图工具的普及,电商商家用AI生成产品图已变成常规操作。从服装、数码到家居、生鲜,AI几乎渗透所有品类,而“低成本、高美化”的特性,让中小商家尤其依赖这一捷径,甚至批量伪造“买家秀”和好评,制造热销假象。

在服装领域,不少商家利用AI生成虚拟模特展示服装。这些虚拟模特身材完美,穿着服装的效果堪称惊艳。然而,消费者收到实物后却发现,衣服的版型、颜色与图片相差甚远。“模特穿着时衣服线条流畅,质感十足,拿到手却像是地摊货,面料粗糙,做工也很一般。”消费者孙女士告诉记者,她一开始以为是模特身材比例好、长得漂亮的原因,仔细一看才发现是“AI生图”。她后来总结出“避坑技巧”:“只要模特手部细节模糊、只拍正面/侧面且多个模特都是一个姿势,十有八九是AI生成的。”

除了虚拟模特,生鲜产品也是AI图滥用重灾区。9月1日,记者在某电商平台搜索“白桃”时发现,三家分别售卖“江苏奶油脆白桃”“山东蒙阴大白毛桃”“陕西脆甜白桃”的店铺,竟使用同一套AI生成的桃子图片——图中的桃子通体雪白、无绒毛、果形圆润,完全不符合现实中毛桃的形态。更意外的是,这些店铺的销量均破千,评论区几乎没人质疑“图片与实物不符”,有买家留言“味道不错,脆甜多汁,就是桃子没有图片那么白”,完全没有意识到自己被AI图误导。

值得注意的是,9月1日是国家网信办等4部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》正式实施第一天。“标识办法”明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。而上述三家卖白桃的店铺并没有添加标识,无论“明示”还是“暗示”都没有。

据电商投诉平台数据显示,过去一年,因“货不对板”引发的消费者投诉中,超过30%与AI虚假产品图直接相关。而更隐蔽的是,部分商家还会用AI“修复”残次品图片:将有划痕的产品修得全新,把小果径的水果放大,甚至给过期食品P上新鲜生产日期,以此规避平台审核。

记者咨询法律界人士刘女士得知,若商家借助AI生成虚假产品图片,以此误导消费者下单购买,不仅违反《消费者权益保护法》,还可能构成欺诈。在此情况下,消费者不仅有权要求商家办理退货退款,还可依法主张三倍赔偿;“若商家的此类行为情节严重,比如大规模使用AI虚假图导致大量消费者受损,或涉及食品、药品等特殊品类,更可能涉嫌虚假广告罪,进而面临刑事处罚”。

买家AI伪瑕骗退:

商家普遍难以分辨,成功率高得惊人

记者在社交媒体上搜索发现,买家利用AI图骗退款的现象同样屡见不鲜。

“每天都能收到‘水果腐烂’的退款申请,一开始直接退,后来发现不对劲——有些腐烂痕迹太规整,同一批货总有几个‘烂得一模一样’。”某水果电商卖家王女士在社交平台分享自己的经历,她后来仔细观察并请教技术人员发现,这些“腐烂图”竟有80%是AI生成的。“有个买家发的‘榴莲变质图’,果肉上的霉斑边缘光滑、颜色均匀,根本不是自然腐烂的样子。”

除了生鲜,数码、服装品类也难逃“AI骗退”。某电子产品卖家透露,曾遇到买家收到全新耳机后,用AI生成“耳机头梁断裂”的图片,要求全额退款:“我们让他拍开箱视频,他说‘拆的时候没拍’,后来我们放大图片,才发现断裂处的像素有拼接痕迹,确认是AI伪造的。”但他也坦言,“如果不是我们有专人审核,大概率就退了,很多小商家没这个精力。”

这类骗术的成功率惊人。有媒体记者做了实验,拿着去除水印后的AI生成的商品瑕疵照片,向多个平台的商家投诉商品存在质量问题。面对这些“证据”,商家客服未对照片真实性产生任何怀疑,多数直接主动提出补偿方案,甚至表示会为消费者补发商品,全程浑然不觉地落入了这场由AI伪造证据设下的骗局。测试结果显示,记者获得补偿的成功率高达75%。

背后原因不难理解:一方面,AI生成的瑕疵图已高度逼真——对比十年前“买家简单P图,多看几眼就能识破”的情况,如今的AI工具能模拟自然磨损、氧化、霉变的细节,甚至添加“手捏水果的压痕”“液体滴落的水渍”,普通商家仅凭肉眼很难分辨;另一方面,商家的“止损心理”也给了骗子可乘之机:水果、生鲜等易腐品退货后无法二次销售,客单价低的商品退货流程成本高于退款金额,不少商家索性“花钱消灾”,默认退款。

刘女士告诉记者,买家的AI骗退行为并非“小事”,可能引发民事、行政、刑事多重责任,且法律后果随金额、手段、次数等因素呈现显著差异。“民事上,属不当得利需返还退款及商家损失,还可能因违约被平台封号、冻结资金;行政上,未达刑事标准或遭治安拘留、罚款,行为还可能纳入征信影响信贷;刑事方面,若涉合同、侵犯著作权或提交虚假诉讼证据,可能犯合同诈骗罪、侵犯著作权罪等,团伙作案或涉食品药品会从重处罚。”她说。

电商平台积极应对:

但AI迭代太快,目前检测技术无法同步

平台也并非“置身事外”,刘女士强调,电商平台处理退款争议时,需按协议履行审查义务(如核实照片、听取商家申诉),且依法保护商家与消费者双方的合法权益,“若未尽责(如未严格审查便支持退款),损害任意一方权益,应承担赔偿责任。”

“头部电商平台要更具责任和担当,引领行业自律规范,推动全行业形成合力,探索AI时代电商健康可持续的发展路径。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示,淘宝等电商平台应加强行业自律,制定打击AI假图的治理规则,在AI向善方面做出表率,有利于营造良好的行业竞争生态,优化消费环境。

今年4月,淘宝、京东、拼多多、抖音、快手五大平台密集发布规则修订声明,核心指向备受争议的“仅退款”机制改革,同步升级AI内容治理与商家权益保障措施。

比如,淘宝全平台启动AI假图治理,严厉打击利用AI假图欺骗消费者、侵害原创品牌商家的违规行为。通过上线识别模型,采取“源头拦截”“存量清理”和“标识提醒”等多项措施,今年3月底,淘宝已累计拦截近10万张AI假图。

淘宝还向全行业发出倡议,规范使用AI生成图片,保障商品信息真实,一起加入对AI假图的全面治理。

9月1日,抖音发布《关于升级AI内容标识功能的公告》,进一步规范平台上的AI内容创作与传播。《公告》显示,抖音已上线两项核心功能:一是AI内容标识功能,协助创作者为AI内容添加提示标识,方便用户辨别;二是AI内容元数据标识读写功能,可识别并写入AI内容的元数据信息,为内容溯源提供技术支撑。

尽管平台已加大技术投入,但AI技术迭代速度极快,造假手段不断翻新,平台的检测技术很难做到完全同步。数据显示,截至目前,我国已有490余款大模型在国家网信办完成备案,240余款大模型在省级网信办完成登记,我国生成式人工智能产品的用户规模已达2.3亿人。即使电商平台与头部AI工具合作,也无法覆盖所有小众工具,难免百密一疏。

“从技术原理来看,不同的AI模型在生成图像时的算法、参数设置等各不相同,这就导致溯源时需要针对不同软件建立不同的识别模型。尽管生成内容溯源系统可通过数字水印、区块链、元数据嵌入等技术追踪AI生成内容的来源等信息,但面对庞大数量的软件,开发通用且精准的溯源工具确实面临挑战。”某企业大数据中心负责人祝先生告诉记者。

部分买家为绕开平台检测,会用境外未备案的AI工具生成瑕疵图,或通过“截图剪裁”去除图片中的元数据、水印等。祝先生指出,“截图虽然不会让区块链存证的信息失效,但会截断图片自带的时间戳、拍摄设备等标识,导致平台无法快速核验,只能通过人工复核,效率大大降低。”还有商家会用AI“混合生成”:将真实产品图与AI元素拼接,比如用真实模特的身体,搭配AI生成的服装图案,这种“半真半假”的图片更难识别。

记者采访的诸位人士一致表示,推动AI工具开发商、电商平台、监管部门、消费者等多方联动,从源头遏制AI滥用,才能让AI从“互害工具”回归“赋能工具”,重建电商行业的诚信生态。

今年4月以来开展的“清朗·整治AI技术滥用”专项行动,第一阶段已累计处置违规小程序、应用程序、智能体等AI产品3500余款,清理违法违规信息96万余条,处置账号3700余个。而随着“标识办法”的落地实施,AI治理从“专项整治”迈向“制度规范”,为狂奔的AI技术套上了监管缰绳……