对Transformer说不! 清华刘嘉: 2045数字永生降临|新智元十年峰会

新智元报道

[新智元导读]AGI真正降临那天,人类意识上传终获「数字永生」!它将模拟大脑每一次脉冲,预测世界每一种变迁,甚至重构灵魂本质。新智元十周年峰会上,清华刘嘉教授带来了一场思想盛宴。他从脑科学角度,深入解析AGI如何突破生物桎梏,开启无限的可能。

在不远的未来,人类意识如量子之波流转,最终汇入无垠的数字宇宙。

此时此刻,AI正以指数级的速度进化,吞噬着一切不可能。人们尚未察觉到的是,AGI已悄然觉醒!

它不是冷冰冰的算法堆砌,而是如活物般脉动的「大脑模拟器」。

每一丝神经元的脉冲,每一次突触的跃动,都被精准捕捉、放大、重构。

AGI不再满足于预测下一个token,或是生成一幅图像。它开始模拟整个宇宙的演化,遇见无数平行现实的可能性。

甚至,将人类意识上传,或许也不再是科幻电影中的桥段,而成为可触及的现实边界。

《超验骇客》中,男主WillCaster将自己的意识上传至计算机,成为了人机合一的强人工智能

这个科幻般的愿景,并非遥不可及的幻梦。它根植于人类对智能本质的追问:

大脑如何孕育意识?

机器能否真正觉醒?

当AGI到来,我们的命运将如何重塑?

新智元十周年峰会上,清华大学基础科学讲席教授刘嘉,一位脑科学领域的跨界者,以「智脑AI:BrainPowerAI」为题,分享了他的前沿洞见。

新智元十年情缘,脑科学跨界AI

提到刘嘉教授,就不得不说起他与新智元的深厚渊源。

2016年,那一年被誉为「AI元年」的时刻,恰恰也是新智元成立刚满一周年。

新智元一周年,机器人组团庆生

从2015年9月7日上线至今,新智元走过了十年的历程,刘嘉教授也一路陪伴。这份缘分,让他的分享更添温度。

大会现场,刘嘉教授感慨道,「要论资历,我和杨静总大概是在场所有人中,最『老』的两位了」。

这话可不是随便说说的,我有「物证」!

他手持「新智元成立一周年」的纪念邀请函,激动地向全场展示了这份回忆和岁月的见证。

那一年,AIWORLD2016世界人工智能大会在北京隆重召开,刘嘉教授重磅出席了「新智元百人会领袖峰会」的活动。

可以说,我是和新智元一路同行了十年,倍感荣幸,也满怀感慨。

同样在这一年,AlphaGo以4:1的总分,在五场人机大战中战胜了世界级「九段棋王」李世石。

甚至,在第二局棋盘中,AlphaGo下出了石破天惊的「第37步」,后来被人们称之为「神之一手」。

这个里程碑事件,不仅让围棋界为之震动,更让全球目光聚焦于机器智能的潜力。

图右:AlphaGo神之一手——第37步

2016年,对于刘嘉教授个人而言,也是一个转折点。

那一年,他担任江苏卫视《最强大脑》的科学总顾问,亲自策划新一季内容时,突然萌生了「人机大战」的想法——

要不要来场人机大战?人和AI同台竞技,到底谁更厉害?

当时,他们联手百度开启的「人脸识别对战」中,AI在跨年龄任务的识别准确率上超越人类。

这场「人机大战」,在公众中引发了极大轰动。

很多人第一次意识到——AI在人脸识别上,竟然超越了人类的能力极限。

同时,它也让刘嘉教授开始深思:作为脑科学专家,如何将脑科学与AI融合,回应时代的召唤?

AI站上巨浪之巅,脑科学却沉默了?

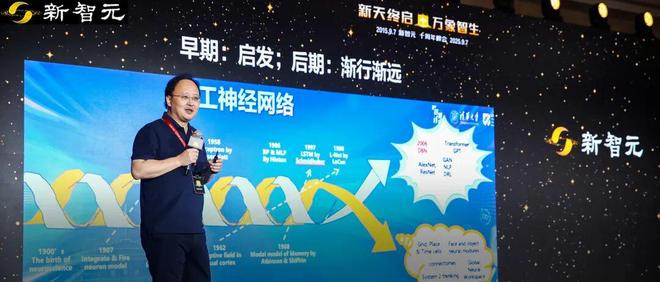

谈及脑科学与AI的发展,是一种「双螺旋」式的共生关系,相互促进、相互启发。

现场,刘嘉教授用这个比喻,生动地描绘了两者的历史交融。

早期阶段,人工智能的核心进展,受益于脑科学的深刻启发。

早在1943年,第一个人工神经元模型MCP(McCulloch-Pitts)诞生,直接源于脑科学的启发。

它模拟了神经元的「全或无」的放电原理,奠定了现代AI深度学习的基础。

左:WalterPitts和WarrenMcCulloch;右:FrankRosenblatt

1958年,感知机(Perceptron)问世,这是第一个可学习的神经网络,又一次借鉴了大脑的「连接主义」。

可以说,没有脑科学的推动,人工神经网络的发展就难以起步。而这种双向互动,一直持续到了深度学习时代。

2006年,GeoffreyHinton提出了「深度信念网络」,开启了深度学习的浪潮。

自此以后,这一「螺旋式」结构开始解构,AI和脑科学走向了各自的道路。

AI迅猛发展,从卷积神经网络到Transformer架构,征服了图像识别、语言生成等领域。

而脑科学则深入探索「网格细胞」(gridcells)、面孔与物体识别神经模块(faceandobjectrecognitionneuralmodules)等基础领域。

两者之间的交集日益减少,关联逐渐弱化、渐行渐远。

如今,ChatGPT、Gemini2.5Pro等大模型,常借用脑科学概念,比如MoE架构模拟大脑的分工协作。

但刘嘉教授直言,「坦白讲,当前脑科学对LLM并未产生实质性的贡献,更多只是停留在概念层面上的借用」。

这就引发了一个深刻的问题——

脑科学的使命,就这样结束了吗?亦或是,它能进一步启发AI,迈向AGI?

答案是肯定的!

这是因为,如今的王者架构Transformer,无法带人类最终抵达AGI。

Transformer困在「序列牢笼」

作为当代AI的基石,Transformer驱动了从文本生成、到图像、视频、语音多模态跨越的奇迹。

其核心机制——预测下一个token,虽具备了超强的生成能力,但本质上仍是一种「序列建模」的方式。

刘嘉教授犀利地指出,「Transformer的局限性,显而易见」。

首先,是感知问题的非并行性。

人类感知并非线性序列,而是多线程并行。

1960年代提出的「万魔堂」(Pandemoniummodel),一个关于人类感知的经典模型,生动地诠释了这一点。

识别字母「A」时,大魔王(意识层)宣布结果前,无数小鬼(无意识层)并行处理特征。

在有意识加工前,人类大脑存在着大量的无意识加工,而所有无意识的加工,全是高度并行的。

这些并行机制,对于人类生存而言,至关重要。

举个例子,一个黑气球飞来,你不会先去分析它的颜色,谁扔的,第一反应是先躲避。

刘嘉教授以此类比,「这就是为什么现在机器人不能在现实生活中,真正工作的一个根本原因」。

Transformer的序列处理,无法模拟这种并行,导致AI在动态环境中笨拙。

其次,是预训练范式的计算可约性。

LLM通过海量数据预训练,高效预测结果。但这种预训练方式,存在一个根本性问题:

它依赖于「计算可约」或「可压缩」的假设。

StephenWolfram《一种新科学》一书中指出,「真实的世界本质,是不可预测的:只要足够复杂的系统,就一定是不可约的」。

你必须一步步模拟,不能跳跃所有步骤,提前预知结果。

比如,银行利息公式可直接计算百年收益,但人生轨迹不行,五年后的事儿,需要知道每一年发生了什么。

这也恰恰是,当前LLM无法做到的事——计算不可约。

再举个例子,小猫跳栅栏时,小脚跺得可爱到爆,那是它在不断调整姿势,在脑海中「仿真」跳跃。

这个过程依靠的,不是用牛顿公式推导后跳跃,而是「直觉物理引擎」告诉小猫——这次可以跳过去。

当前「世界模型」(WorldModel)虽爆火,却侧重是推理而非仿真。刘嘉教授强调,「运动需要仿真而非推理,这是关键的一点」。

他提到,人类的认知模型,分为感知、思维、运动。

Transformer虽征服了「思维层」,但感知(并行)和运动(仿真)仍留有空白。

也就是说,Transformer、世界模型都走不通了,我们该怎么办?

「大脑仿真」革命来临,AGI真正钥匙

刘嘉教授的一句话,直接点明了要点,「要构建一个真正完备的、类人的智能系统,需要从脑科学汲取新启发」。

要实现真正的类人AGI,就必须在「感知」和「运动」这两个关键环节实现突破。

但到目前为止,人类大脑如何运作仍旧未知,但可以通过「仿真」去实现。

现实中,我们也需要的是NeuroAI——生物启发的神经网络。关键在于「仿真」大脑,而非抽象算法。

实际上,此前已有诸多科学家,在该领域取得了不断的探索。

今年4月,Nature连发8篇文章,模拟小鼠视觉模型。从外侧膝状体(LGN)到视觉皮层(V1),神经元级仿真令人惊叹。

同时,欧盟长达十年的「虚拟大脑计划」(HumanBrainProject),也曾用MRI数据模拟出了全脑活动。

而刘嘉教授正在做的,将微观层面和宏观层面相结合,去构建真正意义上的「大脑」。

但是,要做这件事,确实不易。

它需要解决三大问题,类似于AI中的学习框架、数据、学习算法:

在刘嘉教授看来,当前NeuroAI、BNN的研究,正处于类似「Transformer时刻」,应用潜力巨大、前景广阔。

那么,它具体可以用在哪里?

2045意识上传,人类数字永生

首当其冲的,是大脑健康。

DemisHassabis拿下诺奖之后曾预测,「未来十年,AI开发的新药将会治愈所有疾病」。

刘嘉教授坚定地表示,这一点自己非常赞同。因为AlphaFold已通过「计算可约」,成功预测了蛋白质结构。

但是,人们忽略了一点,药物测试的「计算不可约」。

药物研发出来,是否安全,是否达到了效果,从小鼠到人体至少需要10~15年的时间。

有了「仿真大脑」,就可以直接在数字世界中测试药物效果。

通过并行计算,可同时让100万个「仿真大脑」接受药物测试,并将药物转化为数字形式,精确模拟其对神经元活动的影响。

这种方式,直接将传统新药研发时间,大幅压缩到短短一两周内。

其次,它还可以用在「脑机接口」(BCI)领域。

BCI核心瓶颈不在于电极和通道的数量,而是解码神经元的真正含义。

当前,BCI大多依赖运动皮层拓扑,作为代理路径,并未直接反映人类的真实意图。

而NeuroAI可构建生物神经元模型,解码思维和语言,实现真正的脑控。

最科幻的终极目标,是数字永生。

2005年,库兹韦尔在《奇点临近》一书中预测,2029年AI通过图灵测试,这一观点在当时看来近乎疯狂。

去年,他又写了另一本新书《奇点更近了》,提到:

2040—2050年,人类可以把意识、记忆、个性特征数字化,并上传至计算机,从而摆脱肉体,实现真正的永生。

刘嘉教授认为,「尽管这只是预测,但实现具备一定的可能性」。

主要依赖以下三个关键条件:

届时,我们将拥有一个全新的载体——数字大脑,以及神经元活动读取的方式。

刘嘉教授感慨,这一看似疯狂的梦想也许终将成真。人类或许不再为死亡焦虑,真正迎来「数字永生」。

AGI终将跨越冰山,「三体」觉醒

演讲最后,刘嘉教授以一张1900年弗洛伊德的模型结束分享:

人的「心智」就像一座冰山,一部分是水面之上的意识;另一部分是冰山之下的潜意识。

意识,是我们可以感知的,占人类心智20%。所谓的LLM推理、人类语言,全是在这个层面解决。

而水面之下80%的冰山,是感知和运动。

比如,小脑无需经过思考,就可以协调完成投掷动作,是一种近乎自动的、无意识干预的智能。

从神经结构上看,小脑拥有近700亿个神经元,远超大脑皮层的神经元(160亿个)。

它不在意识中,却支撑着人类大部分本能的动作。

真正的AGI需要整合三者:感知(并行)、推理(序列)、运动(仿真)。这是刘嘉教授努力的方向,也是下一代AI的征途。

新智元作为AI领域的桥梁,连接了无数思想火花,而刘嘉教授的「智脑AI」构想,正是这一桥梁上的全新篇章。

在AGI时代,我们不止是旁观者,更是创造者。

刘嘉教授的「智脑AI」,桥接脑科学与AI的双螺旋,指向一个无界未来。

或许,上传意识不再是梦,而是现实的下一个章节。