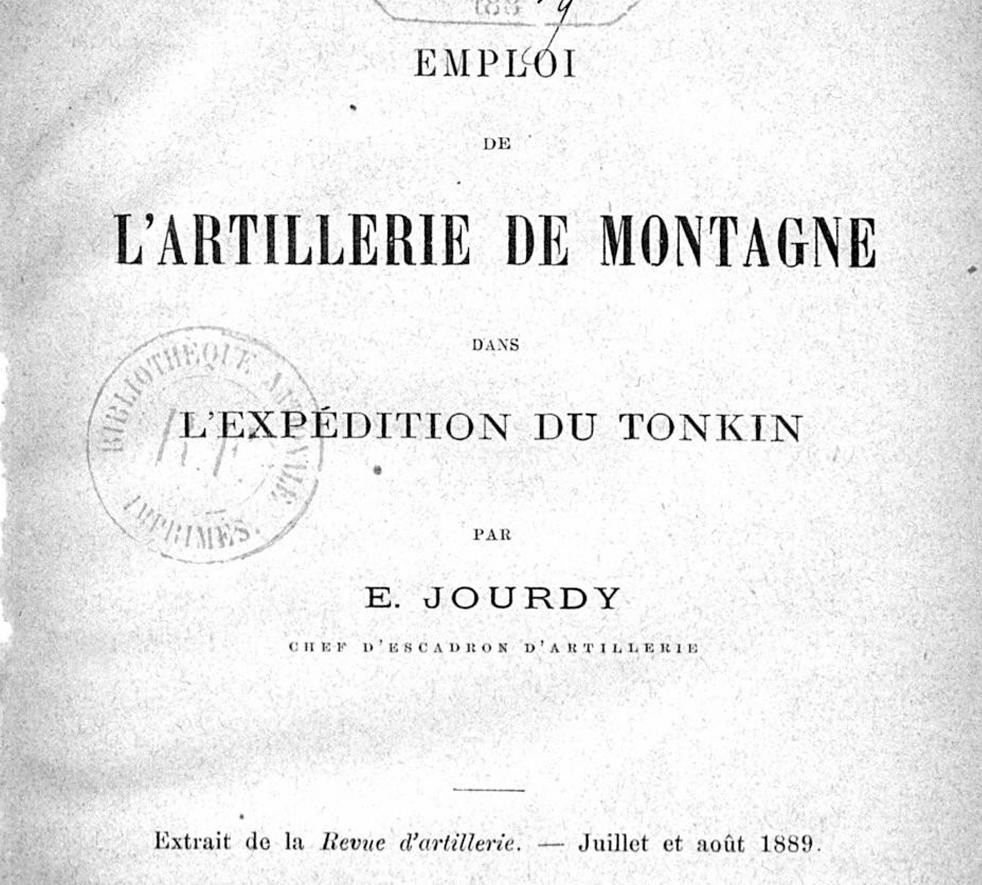

分拆肩行的九节炮:台湾战场上的法式山炮

以下文章来源于火与马的时代 ,作者古斯塔夫 real

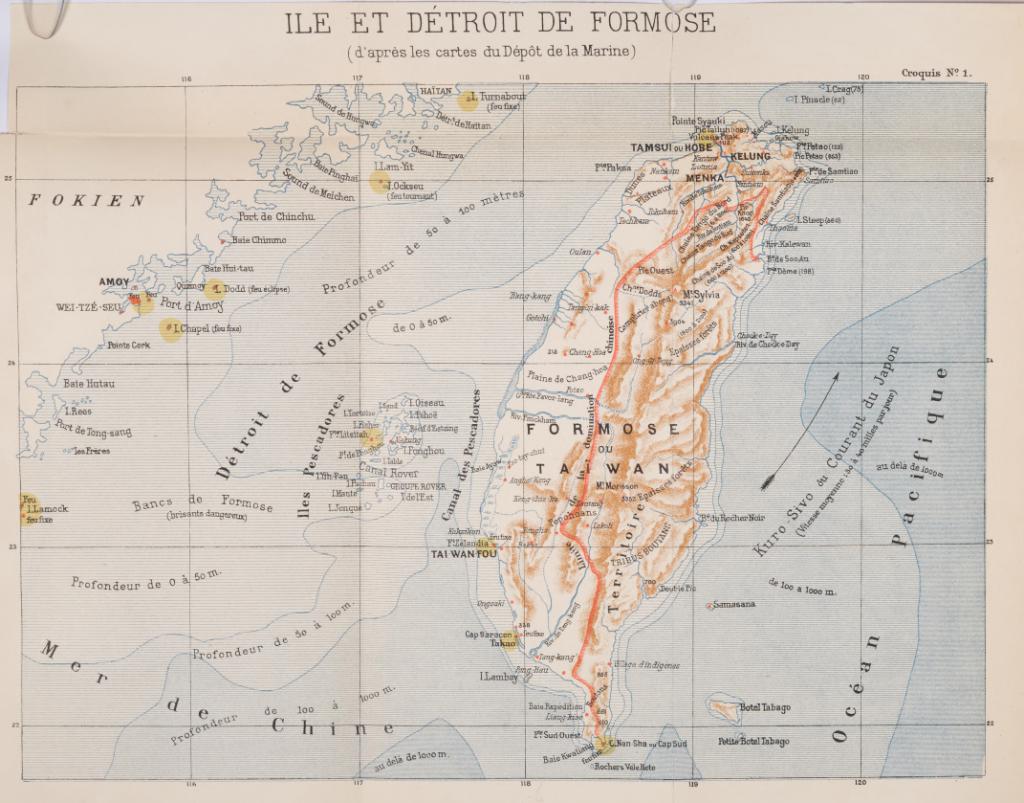

1884~1885 年,中法战争中的法军企图据地为质,夺取台湾岛北部的基隆(Kelung)港及基隆煤矿,结果虽然攻占港口,却与外围清军陷入对峙。

在此期间,左宗棠派往台湾的行营总理营务处江苏候补道陈鸣志(后来的台湾按察使兼学政道)便概述过清人眼中的法军炮兵转移阵地场景:

法夷占一高山,即安一大炮,无论崎岖山径,出队总以开花炮当先,并有九节炮分拆肩行,到处随可施放。

陈鸣志这里提到了 " 九节炮 ",但法军自然不可能捡破烂下图里的这种 " 九节十成炮 ",应当理解成他认为法军使用了能够分拆肩扛前行的火炮(可见运用中方材料需要倍加小心)。

那么,法军是用了什么样的火炮,可以分拆开来让人肩扛机动呢?

根据加尔诺的《法军侵台始末》(L'exp é dition fran ç aise de Formose, 1884-1885),法军 1884 年 10 月登陆时配备了 2 门 12 磅线膛炮、6 门 4 磅山炮、2 门 80 毫米山炮、4 门 37 毫米哈乞开斯转管炮。

后来又在 1885 年 2 月补充了 10 门 80 毫米野炮、10 门 80 毫米山炮和 4 门 37 毫米转管炮。

显而易见,陈鸣志这里的 " 大炮 " 大概是下方中法战争法军 A 点炮台上的主心骨:1859 年式 12 磅线膛野战炮。

开花炮理论上可以指所有能发射榴弹、榴霰弹的火炮,但这里大概是说德邦热(de Bange)体系中无法 " 分拆肩行 " 的 1877 年式 80 毫米野炮,下方照片便是它在一战中发挥余热的场景。

至于能够 " 分拆肩行 " 的九节炮,那应该就是拉伊特体系里的 1859 年式 4 磅山炮和德邦热体系里的 1878 年式 80 毫米山炮。

1878 年式山炮同样在一战里派上了用场,对比野炮和山炮这两张照片,炮管长短可谓一目了然。

我这里则拿更古老的 4 磅山炮详细解说一下。

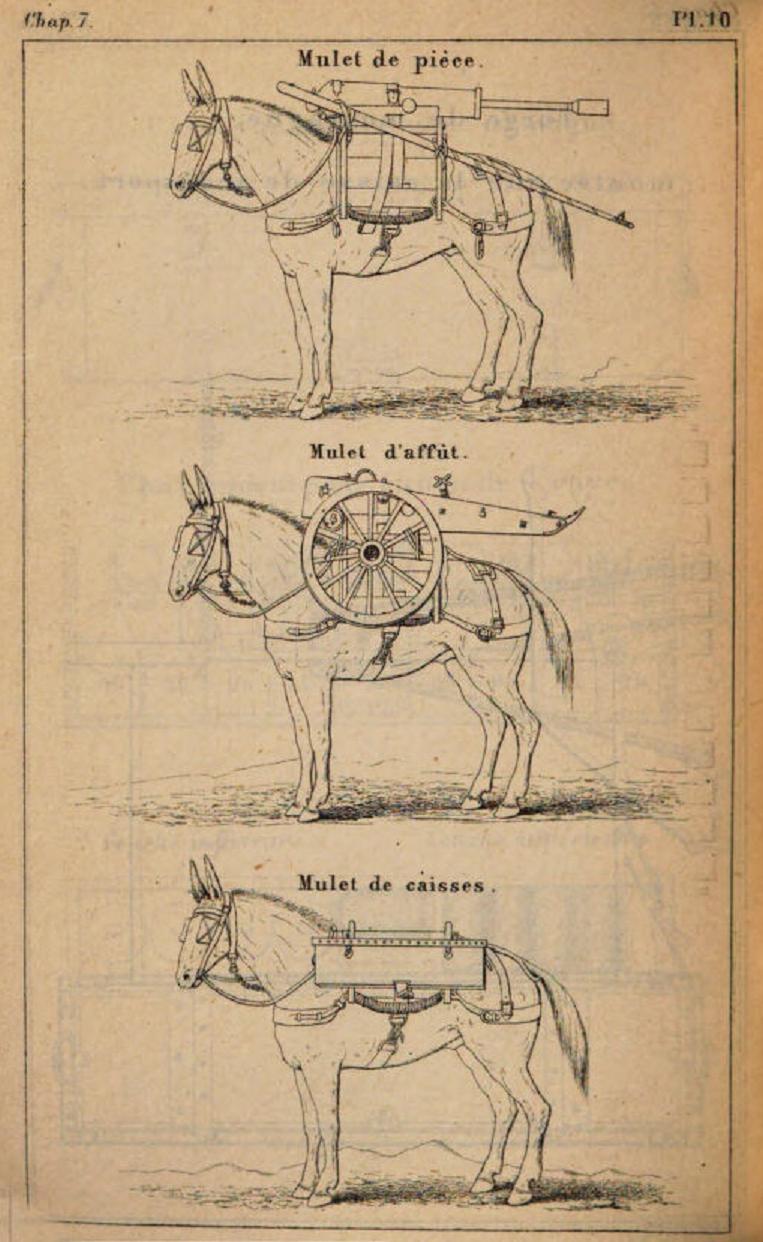

该炮口径 86.5 毫米,炮膛深 0.805 米,放列重量 217 千克,炮身重量更是仅有 100 千克,拆分后炮身、炮架均可由 1 骡或 2 人负载前行,弹药箱就更不用提了。

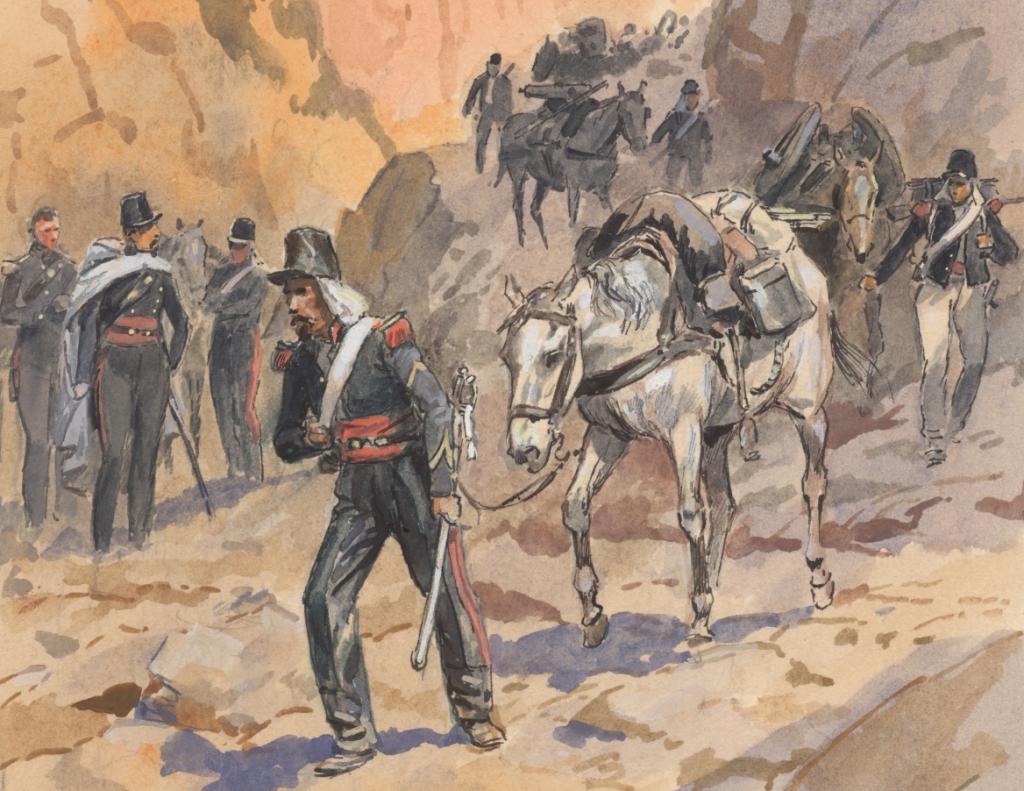

在北非之类的殖民战场上,法军的山炮或是直接拖曳,或是分拆后由马、骡负载行进。

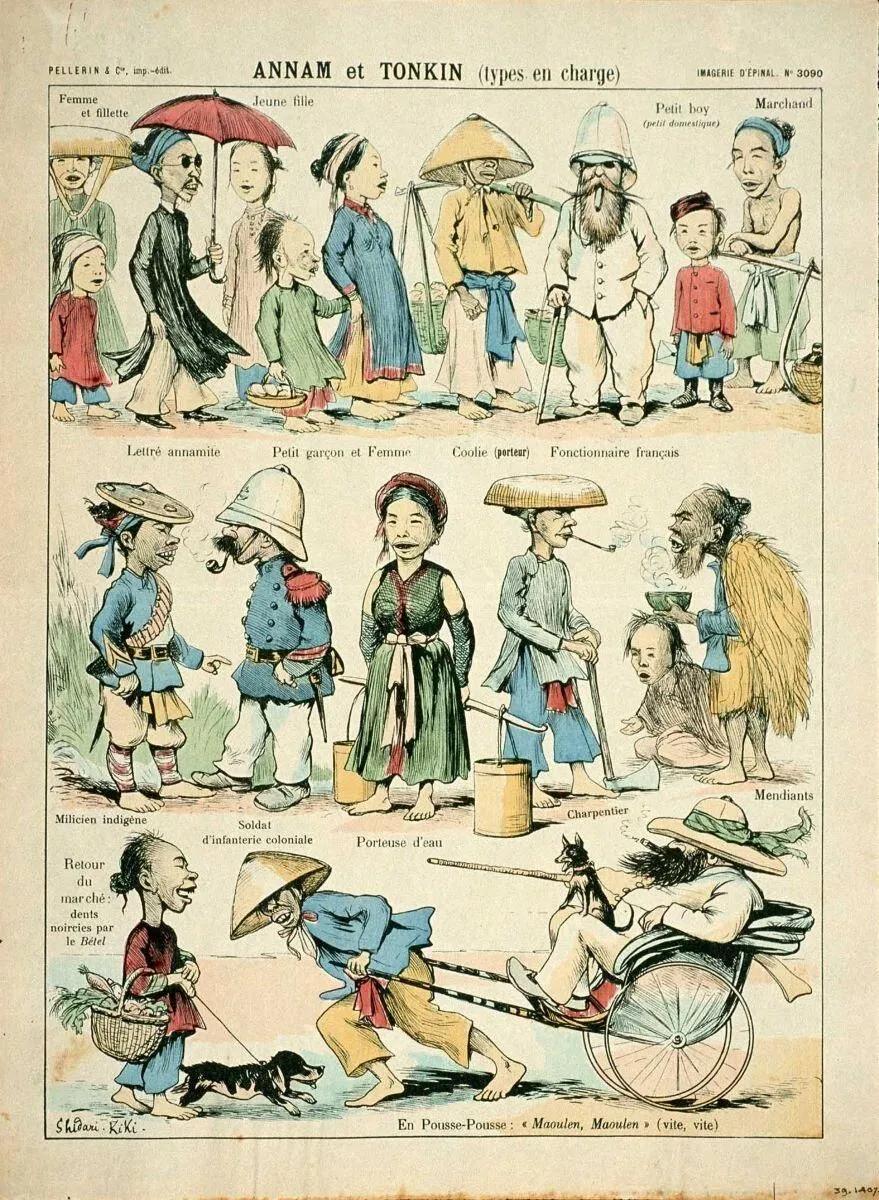

哪怕是在中法战争东京(北圻、越北)战场上,多数时候也是肩高 1.2 米(这里真没打错!)的安南马乃至云南骡子拖着山炮或载着山炮部件行进。但此时已经的确有些场合需要用上代马输卒。

茹尔迪少校在《远征东京时期的山炮运用》一书中提到了这种状况:

远征伊始,海军炮兵的火炮(安装在 65 毫米火炮炮架上的 4 磅炮)是由人力拖曳的,通常是由(越南)苦力来拉,关键时刻则由炮手来拉。起初曾尝试用小型鞑靼马拖曳火炮,但这些牲畜拉得非常不好,还不停地反抗。苦力还要搬运弹药箱、食物和行李。

当北宁纵队出发时,骡子还没有抵达:于是陆军炮兵的 2 个 80 毫米山炮炮兵连让苦力搬运弹药箱,炮手则用绳索拖曳火炮,其中 1 个炮兵连采用了原本用骡子时的办法,另 1 个则用炮口朝前、挽索肩带(bricole)拖曳的方式。

至于挽索肩带的用法,可见下图里拿破仑时代用它拖曳火炮的奥军。

等到孤拔分兵攻击台湾岛,在由海军主导的基隆战事里,起初依然是 4 磅山炮——也就是陈鸣志口中的 " 九节炮 " ——打先锋,台湾战场的马、骡较之越北更为稀缺,那就只能用上越南和中国苦力运炮了。

至于这些苦力的来源,海军步兵中尉让 · 达拉有过回忆,就在远征基隆前夕,法国殖民当局在越南抓苦力弄得鸡飞狗跳:

九月从西贡出发之前,警察在码头展开了一次大搜捕,或是自愿,或是强制,总之就是把没有明白记录的人统统弄了过去,于是,我们就有了 300 名充当搬运工和驮畜的苦力!

也就是法国警察在西贡人流量不小的水路码头搞了场清理低端人口运动,然后把凡是在法国佬眼中没什么正当职业的家伙都抓去当了苦力。

顺便一提:驮畜二字,对应原文是 b ê tes de somme,也就是各类法汉辞典里的役畜、驮畜。

不过,雨港基隆的气候和流行病既然令法军损失惨重,条件更差的越南苦力自然不会好到哪里去,达拉后来的日记便提到:

在茶园里的湿滑泥土当中,躺着一具半裸的我军越南苦力尸体,他身上并没有明显的伤口,可能是冻死或筋疲力尽而死。我们的苦力在最近的军事行动中确实吃了很多苦,当温度下降时,这些人的蓝色法兰绒套装(complet de flanelle bleue)并不足以保护他们。

既然越南苦力损耗过快,那就得去抓点中国苦力。法军虽然没在台湾岛上控制多少人口,但还是在封锁岛屿期间拿捕了许多冒险往来于海峡两岸的中国船只。

结果抓过来的几百中国苦力同样死了一半,剩下的也瘦骨嶙峋,可以说是彻头彻尾的殖民战争受害者了。

但悲剧的后续往往是闹剧,左宗棠的《沪尾战胜现筹规复基隆折》便令人啼笑皆非。他从基隆法军大量使用越南、中国苦力出发,判定当地法军多系汉奸、越奸充数,得出了一个仿佛令人回到鸦片战争时代的错误结论:

探询基隆法兵不过千余人,皆汉奸及安南胁从之众。该夷于九弓坑、狮毬岭、佛祖岭、牛稠山顶、二重桥山顶、大炮台后山等处扎营安炮,法提督亲自梭巡,晚间率兵回船,惟留安南各处人驻守营卡。昨有安南人逃赴提督曹克忠营内剃发投诚,业加抚慰。现在官军进扎蝴蝶岭,合官绅助募之土勇数千,已不下万余人,正可进图基隆!