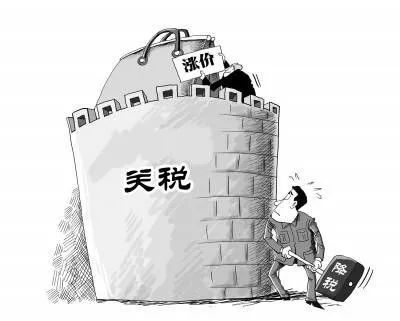

当关税大棒砸向自己:中国制造的底气从何而来?

三个小故事,建议特朗普听一听。当关税大棒砸向自己:中国制造的底气从何而来?

2025年4月10日午夜,美国俄亥俄州一家小型五金进口商的仓库里,老板约翰盯着电脑屏幕上的账单,额头上渗出了冷汗——从中国进口的一批货柜,关税金额从2.6万美元飙升至34.6万美元。福克斯新闻镜头前,他苦笑着摊开手:“我们以为关税是中国人买单,现在才知道子弹打中的是自己。”

这种黑色幽默正在美国商界蔓延。与中国企业打了二十年交道的迈阿密建材商戴维,在社交媒体上晒出与中国供应商的聊天记录:“哪怕关税加到500%,我也要正常下单。”他代理的智能公交候车亭,如今在美售价翻倍却销量激增,“美国本土产品价格贵几倍,质量还差一截”。

最戏剧性的反击发生在内蒙古。全球兽用抗生素巨头金河生物,在美方宣布加征关税的当晚,向所有美国客户发出涨价通知——关税成本全额转嫁给美方,且只接受现款结算。这家掌握全球90%金霉素产能的企业,硬生生将每吨产品价格从7000美元抬到近2万美元。美国养殖户骂骂咧咧地付款,因为除了中国,他们别无选择:不买金河的产品,那猪可就没法养了。

这一桩桩的现实,揭开了特朗普不愿意看到的真相:贸易战打到深水区,真正的胜负手早已不是关税数字本身。当中国企业把技术壁垒筑成护城河,把产业链优势转化为议价权,美国挥舞的关税大棒看似声势惊人,实则自损八百。

“不可替代”四个字,值多少钱? 金河生物的底气或许告诉了我们答案。这种能提高牲畜饲料转化率的金霉素,生产技术涉及菌种培育、发酵工艺等107项专利。曾有美国企业试图破解,投入3亿美元后宣告失败——中国企业的菌种活性高出同行40%,生产成本却低三成。这种“代差”让美国农业部官员私下承认:“自建生产线、研发至少要五年,期间畜牧业可能崩溃”。

类似的“独门绝技”正在更多领域显现威力。深圳某激光雷达厂商,顶着104%的关税把产品卖进底特律,因为他们的三维点云算法能让自动驾驶精度提升两个数量级;苏州纳米材料企业,硬是把石墨烯散热膜价格做到韩国同行的一半,逼得美方采购哀求:“涨价可以,千万别断供”。数据显示,2025年第一季度中国高技术产品出口逆势增长23%,机电设备占美进口份额反而提升至59%。

当特朗普政府封杀“中国制造”,中国企业早已玩起了产业链“变形记”。东莞家具商老陈的生存之道颇具代表性:木材加工在越南,五金配件走泰国,最后在墨西哥组装——三个国家绕开关税壁垒,整体利润反而涨了15%。“美国人以为在封堵中国,其实逼出了更强大的‘China 1’体系”,他摸着新投产的智能分拣线笑道。这种“化整为零”的战术,使得中国对东盟中间品出口占比从2018年的32%飙升至48%,在墨西哥的投资存量更是突破500亿美元。

曾经西方国家对中国的“技术换市场”的游戏,如今双方的身份互换了。某新能源车企在加州工厂生产的电动大巴,关键电池模块全部来自合肥总部。靠着“美国制造”的标签,他们不仅避开关税,还拿下联邦政府补贴。“特朗普的关税大棒,反而成了我们本土化的助推器”,企业负责人说得意味深长。这种“你中有我”的布局,让中国在美制造业投资逆势增长17%,在汽车、医药等领域撕开新缺口。

当中国企业把技术壁垒筑成城墙,用产业链编织大网,以创新驱动进化,所谓的关税大棒不过是一记虚张声势的空拳。这场较量最终的赢家,或许从开始就已注定。