相关部门终于出手整治智驾宣传乱象:告别“文字游戏”,回归安全本质

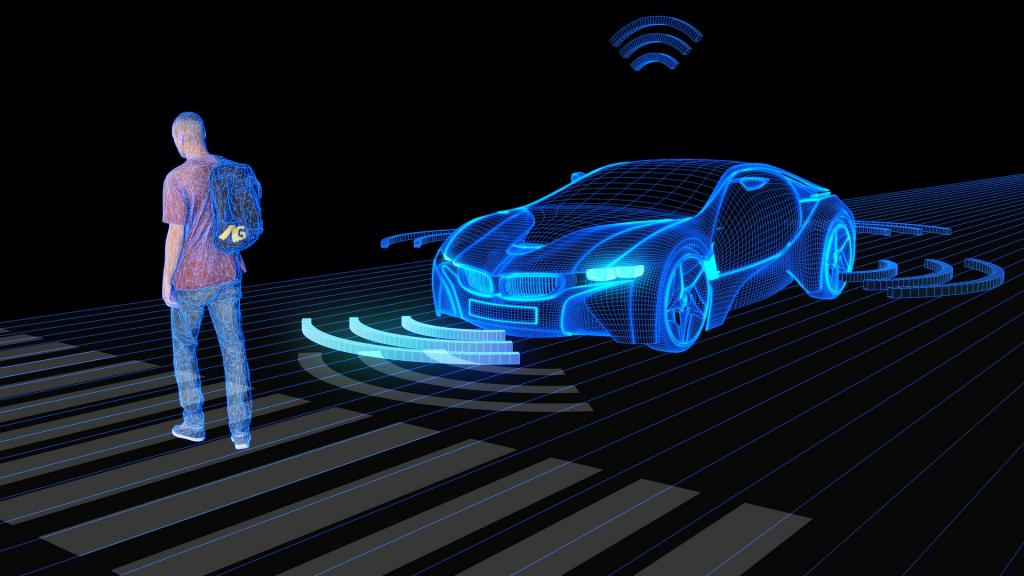

2025 年,智驾的普及席卷整个汽车行业,在智能驾驶技术加速落地的浪潮中,一场由工信部主导的行业整肃风暴正在酝酿。2025 年 4 月 16 日召开的智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,向近 60 家车企代表发出明确信号:以模糊话术包装技术能力、用科幻场景替代安全责任的营销狂欢,即将走到尽头。

此次监管直击行业三大顽疾。首先是对技术等级的模糊化包装,新规明确禁用 " 自动驾驶 "" 高阶智驾 " 等诱导性表述,要求必须标注 "L2 级辅助驾驶 " 等具象等级;其次是驾驶责任的文字游戏,禁止使用 " 脱手 "" 脱眼 " 等暗示性用语,转而采用 " 驾驶员运动脱离 " 等技术性表达;更值得关注的是首次提出 " 英文缩写标注规则 ",要求车企不得通过专业术语缩略来规避责任,例如 ADAS 系统首次出现时必须标注 " 高级驾驶辅助系统 "。

数据支撑的行业乱象

当前车企普遍存在 " 顶配演示、低配缩水 " 的双标营销。如某些低配版车型因缺失激光雷达,导致实际智驾性能相较顶配版下降 70%,但宣传中却用顶配车型演示 " 全场景智能避障 "。更严重的是,大量消费者误将 L2 级辅助驾驶等同于完全自动驾驶,车企宣传的 " 全场景覆盖 " 与系统实际限制形成残酷对比。

法律专家指出,部分车企在用户手册中强调 " 驾驶员需全程监控 ",却在广告中宣扬 " 解放双手 ",形成 " 责任双轨制 "。例如在某事故中,系统将横穿行人误判为 " 静止障碍物 ",但车企以 " 辅助驾驶需监控 " 为由规避责任。据中国汽车工程学会数据,当前组合驾驶辅助产品从 " 可用 " 到 " 好用 " 仍有距离,部分车型在极端场景下的测试通过率不足 60%,但车企仍以 " 城市 NOA"" 代客泊车 " 等概念营造高阶自动驾驶假象。

监管与行业自救并行

新规通过强制数据透明化破解信息不对称。工信部要求车企公开 AEB 触发记录、接管时间等核心数据,并引入第三方托管机制。此外,政策首次将 " 功能使用规范 " 纳入监管,例如禁止驾驶员在辅助驾驶状态下调节座椅平躺,对脱离方向盘超过 60 秒的行为强制记录并处罚。

行业内部亦展开自救。岚图 CEO 卢放强调 " 智驾不是谁声音大就听谁 ",指出车企需摒弃 "L2.99" 等误导性概念,其高阶智驾包开通率达 94%,用户单日最长智驾里程达 2097 公里,验证了安全与体验的平衡。宝马、沃尔沃等车企高管则公开表态 " 不容忍 1% 的安全风险 ",呼吁技术突破必须以责任清晰化为前提。

车企和消费者须共同走向成熟

政策推动下,技术验证标准趋于严苛。工信部要求车企建立覆盖 2000 种极端场景的测试体系,并参考 GB 44497-2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》国标,强制记录事故前 40 秒的驾驶数据。保险行业亦同步探索责任划分方案,平安产险联合赛力斯推出 " 智驾无忧服务权益 ",覆盖泊车、巡航等全场景风险,试图破解车企与用户间的责任迷雾。

这场整肃风暴背后,是智能驾驶技术从实验室到公共道路必须跨越的伦理门槛。当车企必须为每个宣传话术匹配极端场景测试数据,当消费者学会在 " 系统请求接管 " 提示音中保持警觉,这场关乎生命的技术革命才能真正走向成熟。